3065

Iphigenie zu dichten begann: „Es ist verflucht, der König in Tauris

soll reden, als wenn kein Strumpfwirker in Apolda hungerte", und

ein andermal von einer Reise: „Wie sehr ich wieder auf diesem dunklen

Zuge Liebe zu der Klasse von Menschen gekriegt habe, die man die

niedere nennt, die aber für Gott die höchste ist", allein die Tugenden,

die Goethe an der „niederen Klasse" rühmt, — Beschränktheit, Genüg-

samkeit, Harmlosigkeit, Dulden, Ausharren — waren doch eben nur

Tugenden, wie sie den herrschenden Klassen an den beherrschten gefallen,

damals wie heute.

Jedoch was sich in ihm

mehr und mehr gegen die

Misere empörte, worin er

leben mußte, das war der

geborene Künstler, der

geniale Dichter. Der konnte

auf die Dauer nicht „mit

hohlen Nüssen um hohle

Nüsse spielen", und seine

„Stunden verderben, die

Affen menschlich aufzu-

puhen und die Hunde

tanzen zu lehren". Die

Förderung der ästhetischen

Kultur, die ihm am Herzen

lag und die gewiß der

einzige Milderungsgrund

des deutschen Duodezdespo-

tismus sein konnte, stieß

immer wieder auf den

Widerstand des Herzogs,

der von seiner abgeschmack-

tcn Soldatenspielerei, von

seinen schmarotzenden Höf-

lingen, von seinen kostspie-

ligen Jagden und Reisen

nicht lassen mochte. „Der

Frosch ist fürs Wasser

gemacht, wenn er gleich

auch eine Zeit lang sich

auf der Erde befinden

kann", seufzte Goethe, und

an seinen Freund Knebel

schrieb er: „So steig' ich

durch alle Stände auf-

ivärts, sehe den Bauers-

mann der Erde das Röthige

abfordern, das doch auch

ein behaglich Auskommen

tväre, wenn er nur für

sich selbst schwitzte. Du

tveißt aber, wenn die Blatt-

läuse auf den Rosenzweigen

sitzen und sich hübsch dick

und grün gesogen haben,

dann kommen die Ameisen

und saugen ihnen den fil-

trirten Saft aus den Lei-

bern. Und so gehts weiter,

und wir Habens so weit gebracht, daß oben irnmer an einem Tage mehr

verzehrt wird, als unten an einem beigebracht werden kann." In

diesem hoffnungslosen Kampfe mit dem Häßlichen und Widrigen rieb

sich Goethe auf; alle seine großen poetischen Entwürfe blieben unvoll-

endet liegen; der Dichter, der mit Götz und Werther so glorreich

begonnen hatte, schien für die Nation verschwunden zu sein.

Da rettete sich Goethe durch einen schnellen Entschluß, durch eine

Reise nach Italien, die er im Sommer 1786 antrat, um zwei Jahre

namentlich in Rom zu leben. Dem „ehernen Himmel" Deutschlands

entronnen, in eine sonnige Natur und in eine Welt der Kunst,

die ihm am überwältigendsten in den Bildwerken der Antike entgegen-

trat, fand sich der Dichter für immer wieder. Nun bildete sich der Thon

schnell unter seinem zauberkräftigen Willen; in rascher Fülle drängten

sich die Werke des Meisters, Iphigenie und Tassv und die Römischen

Elegien; wo immer diese Hand die Saiten berührte, klangen sie wieder

wie aus den Tiefen der Menschheit.

-i- *

*

Nach seiner Rückkehr fand sich Goethe schiver in den alten kümmer-

lichen Verhältnissen zurecht. Seine „Gewissensehe" mit Christiane Vulpius,

einer derben und drallen Schönheit, die ihm geistig wenig bieten konnte,

löste seine Beziehungen zur Frau v. Stein; auch sonst fühlte er sich

vereinsamt, und nur seine

amtlichen Pflichten lasteten

fortan nicht mehr so schwer

auf ihm. Der Herzog be-

gann endlich zu begreifen,

daß Goethe zu besseren

Dingen tauge, als das

Rad der kleinstaatlichen

Bureaukratie zu treten; er

ließ ihm so ziemlich freie

Hand, und Goethe be-

schränkte sich im Wesent-

lichen darauf, das Theater

in Weimar zu leiten.

Aber auch tiefere Kon-

flikte, die in seines Wesens

Wesenheit trafen, drängten

heran. Das Wetterleuch-

ten der französischen Revo-

lution drang über den

Rhein, und ihr ideologisches

Spiegelbild, die Kantische

Philosophie, revolutionirte

die deutschen Geister. Die

Stürme der Außenwelt

bedrohten die umfriedete

Welt der Schönheit, die

sich der Dichter erbaut

hatte. Er tvandte sich wider-

willig von ihnen ab, ohne

eine Spur des historischen

Verständnisses, das doch

viele geringere Menschen

unter den deutschen Zeit-

genossen besaßen. Die salz-

losen Possen, durch die

Goethe die große Revo-

lution verhöhnen wollte,

werfen einen tieferen Schat-

ten auf seinen Dichter-

ruhm, als selbst die MaS-

kenzüge und sonstigen leeren

Versspiele, die er den

höfischen Festen in Wei-

mar gewidmet hat. Sein

dichterisches Hauptwerk

dieser Zeit waren Wilhelm

Meisters Lehrjahre, ein

Roman, den er selbst lange

für die Krone seiner Dich-

tung gehalten hat, ohne daß dies Urtheil von der Nachwelt beglaubigt

worden wäre. So reiche Spuren des Goethischen Geistes der Roman auch

immer an sich tragen mag: alle Kunst erliegt der Armuth und Dürftig-

keit des Stoffes, des sozialen Lebens im damaligen Deutschland, das sich

nur durch die plumpen Hebel eines anmaßenden Krautjunkerthums und

eines verachteten Schauspielerproletariats ans den Angeln der ehrbar-

engen und philiströsen Prosa heben ließ.

Allein was in der Mitte der achtziger Jahre die italienische Reise

gethan hatte, das that in der Mitte der neunziger Jahre die Freund-

schaft mit Schiller. Der letzte und kühnste Ausläufer der Sturm- und

Drangperiode, brausend und schäumend noch zu einer Zeit, wo die

klassische Ruhe schon zu Goethes künstlerischem Ideal geworden war,

hatte Schiller eine heftige Abneigung gegen Goethe gefaßt, die von

diesem mit großem Mißtrauen erwidert wurde. Dann aber fanden sie

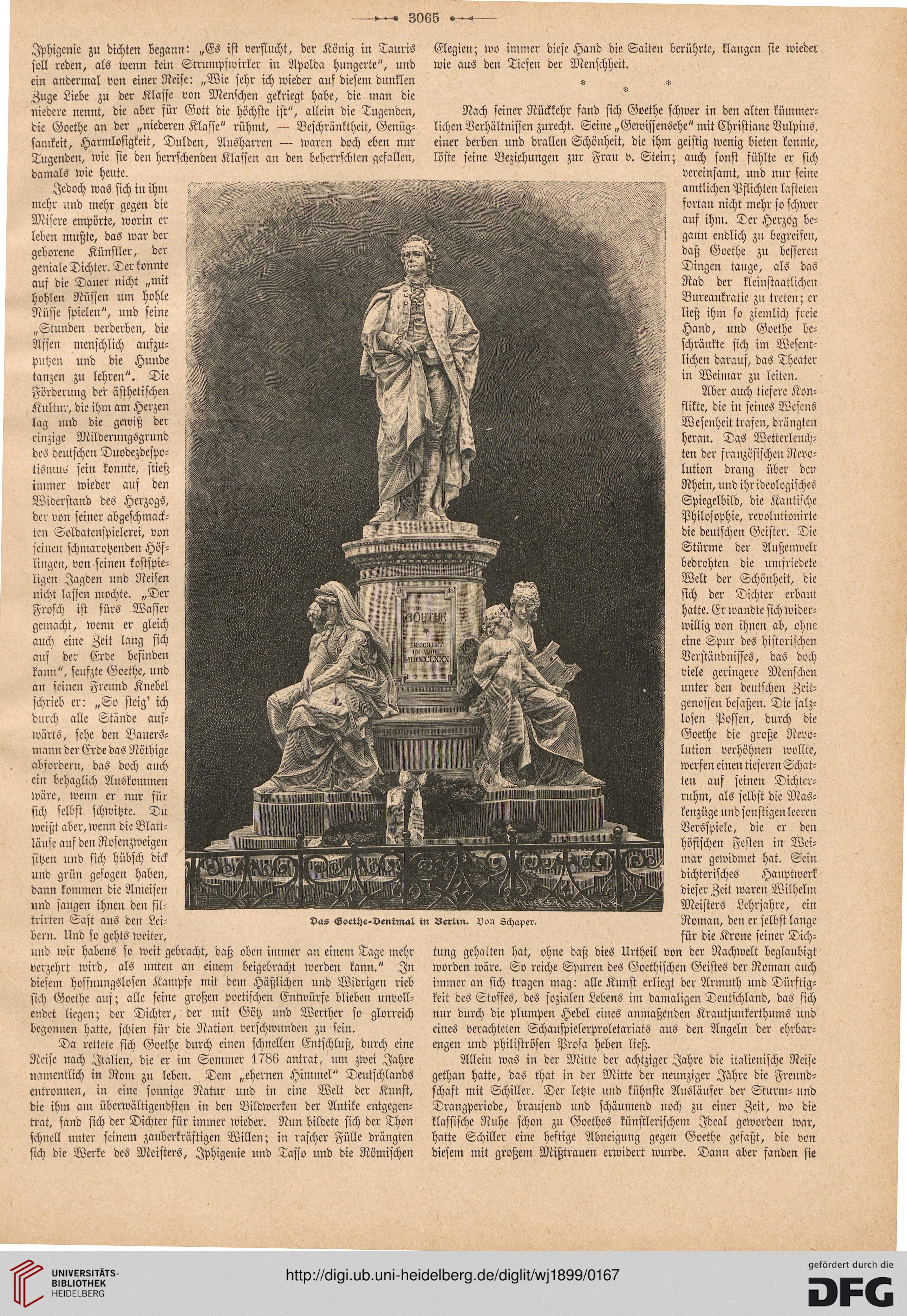

Das Goethe-Denkmal tn Berlin, von Schaper.

Iphigenie zu dichten begann: „Es ist verflucht, der König in Tauris

soll reden, als wenn kein Strumpfwirker in Apolda hungerte", und

ein andermal von einer Reise: „Wie sehr ich wieder auf diesem dunklen

Zuge Liebe zu der Klasse von Menschen gekriegt habe, die man die

niedere nennt, die aber für Gott die höchste ist", allein die Tugenden,

die Goethe an der „niederen Klasse" rühmt, — Beschränktheit, Genüg-

samkeit, Harmlosigkeit, Dulden, Ausharren — waren doch eben nur

Tugenden, wie sie den herrschenden Klassen an den beherrschten gefallen,

damals wie heute.

Jedoch was sich in ihm

mehr und mehr gegen die

Misere empörte, worin er

leben mußte, das war der

geborene Künstler, der

geniale Dichter. Der konnte

auf die Dauer nicht „mit

hohlen Nüssen um hohle

Nüsse spielen", und seine

„Stunden verderben, die

Affen menschlich aufzu-

puhen und die Hunde

tanzen zu lehren". Die

Förderung der ästhetischen

Kultur, die ihm am Herzen

lag und die gewiß der

einzige Milderungsgrund

des deutschen Duodezdespo-

tismus sein konnte, stieß

immer wieder auf den

Widerstand des Herzogs,

der von seiner abgeschmack-

tcn Soldatenspielerei, von

seinen schmarotzenden Höf-

lingen, von seinen kostspie-

ligen Jagden und Reisen

nicht lassen mochte. „Der

Frosch ist fürs Wasser

gemacht, wenn er gleich

auch eine Zeit lang sich

auf der Erde befinden

kann", seufzte Goethe, und

an seinen Freund Knebel

schrieb er: „So steig' ich

durch alle Stände auf-

ivärts, sehe den Bauers-

mann der Erde das Röthige

abfordern, das doch auch

ein behaglich Auskommen

tväre, wenn er nur für

sich selbst schwitzte. Du

tveißt aber, wenn die Blatt-

läuse auf den Rosenzweigen

sitzen und sich hübsch dick

und grün gesogen haben,

dann kommen die Ameisen

und saugen ihnen den fil-

trirten Saft aus den Lei-

bern. Und so gehts weiter,

und wir Habens so weit gebracht, daß oben irnmer an einem Tage mehr

verzehrt wird, als unten an einem beigebracht werden kann." In

diesem hoffnungslosen Kampfe mit dem Häßlichen und Widrigen rieb

sich Goethe auf; alle seine großen poetischen Entwürfe blieben unvoll-

endet liegen; der Dichter, der mit Götz und Werther so glorreich

begonnen hatte, schien für die Nation verschwunden zu sein.

Da rettete sich Goethe durch einen schnellen Entschluß, durch eine

Reise nach Italien, die er im Sommer 1786 antrat, um zwei Jahre

namentlich in Rom zu leben. Dem „ehernen Himmel" Deutschlands

entronnen, in eine sonnige Natur und in eine Welt der Kunst,

die ihm am überwältigendsten in den Bildwerken der Antike entgegen-

trat, fand sich der Dichter für immer wieder. Nun bildete sich der Thon

schnell unter seinem zauberkräftigen Willen; in rascher Fülle drängten

sich die Werke des Meisters, Iphigenie und Tassv und die Römischen

Elegien; wo immer diese Hand die Saiten berührte, klangen sie wieder

wie aus den Tiefen der Menschheit.

-i- *

*

Nach seiner Rückkehr fand sich Goethe schiver in den alten kümmer-

lichen Verhältnissen zurecht. Seine „Gewissensehe" mit Christiane Vulpius,

einer derben und drallen Schönheit, die ihm geistig wenig bieten konnte,

löste seine Beziehungen zur Frau v. Stein; auch sonst fühlte er sich

vereinsamt, und nur seine

amtlichen Pflichten lasteten

fortan nicht mehr so schwer

auf ihm. Der Herzog be-

gann endlich zu begreifen,

daß Goethe zu besseren

Dingen tauge, als das

Rad der kleinstaatlichen

Bureaukratie zu treten; er

ließ ihm so ziemlich freie

Hand, und Goethe be-

schränkte sich im Wesent-

lichen darauf, das Theater

in Weimar zu leiten.

Aber auch tiefere Kon-

flikte, die in seines Wesens

Wesenheit trafen, drängten

heran. Das Wetterleuch-

ten der französischen Revo-

lution drang über den

Rhein, und ihr ideologisches

Spiegelbild, die Kantische

Philosophie, revolutionirte

die deutschen Geister. Die

Stürme der Außenwelt

bedrohten die umfriedete

Welt der Schönheit, die

sich der Dichter erbaut

hatte. Er tvandte sich wider-

willig von ihnen ab, ohne

eine Spur des historischen

Verständnisses, das doch

viele geringere Menschen

unter den deutschen Zeit-

genossen besaßen. Die salz-

losen Possen, durch die

Goethe die große Revo-

lution verhöhnen wollte,

werfen einen tieferen Schat-

ten auf seinen Dichter-

ruhm, als selbst die MaS-

kenzüge und sonstigen leeren

Versspiele, die er den

höfischen Festen in Wei-

mar gewidmet hat. Sein

dichterisches Hauptwerk

dieser Zeit waren Wilhelm

Meisters Lehrjahre, ein

Roman, den er selbst lange

für die Krone seiner Dich-

tung gehalten hat, ohne daß dies Urtheil von der Nachwelt beglaubigt

worden wäre. So reiche Spuren des Goethischen Geistes der Roman auch

immer an sich tragen mag: alle Kunst erliegt der Armuth und Dürftig-

keit des Stoffes, des sozialen Lebens im damaligen Deutschland, das sich

nur durch die plumpen Hebel eines anmaßenden Krautjunkerthums und

eines verachteten Schauspielerproletariats ans den Angeln der ehrbar-

engen und philiströsen Prosa heben ließ.

Allein was in der Mitte der achtziger Jahre die italienische Reise

gethan hatte, das that in der Mitte der neunziger Jahre die Freund-

schaft mit Schiller. Der letzte und kühnste Ausläufer der Sturm- und

Drangperiode, brausend und schäumend noch zu einer Zeit, wo die

klassische Ruhe schon zu Goethes künstlerischem Ideal geworden war,

hatte Schiller eine heftige Abneigung gegen Goethe gefaßt, die von

diesem mit großem Mißtrauen erwidert wurde. Dann aber fanden sie

Das Goethe-Denkmal tn Berlin, von Schaper.