3272 .

entschloß, dem Erfinder die für die damalige Zeit große Summe von

800 Gulden in Gold gegen sechs Prozent Jahreszinsen für das „Merck

der Bücher" vorzuschießen, das heißt für die Einrichtung einer Druckerei,

die bis zur Rückzahlung feines Darlehens dem Fust verpfändet blieb.

Zugleich wurde Fust finanzieller Geschäftstheilnehmer Gutenbergs, in-

dem er jährlich ZOO dul-

den ohne Zins, aber

gegen einen Antheil am

Gewinn, für Gesindelohn,

Hauszins, Pergament,

Papier, Druckerschwärze

u. s. w. ins Geschäftsteckte.

So wenigstens stellte sich

nach Gutenbergs Be-

hauptung und nach ihrem

wahrscheinlichen Zusam-

menhänge die Abmach-

ung dar; wir können da-

rüber allein nach dem

Prozeß urtheilen, den Fust

später gegen Gutenberg

angestrengt hat, und auch

über diesen Prozeß ist kein

Gerichtsprotokoll vor-

handen, sondern wir be-

sitzen nur ein Notariats-

instrument über seinen

Schlußakt vom 6. No-

vember 1455. Fusts Be-

hauptung, daß er in zwei

gleichen Raten ein Ge-

sammtdarlehen von 1600

Gulden gegeben habe,

das durch Zinseszins in-

zwischen auf 2026 Gul-

den gestiegen sei, leidet

an den größten Wider-

sprüchen, und sie wird

keineswegs dadurch er-

härtet, daß Fust ein ob-

siegendes Lrkenntniß er-

stritt. Das Gericht war

ihm wohl geneigt und

drückte gegenüber seiner

reichen Familie gern ein

Auge zu; es schob ihm

den Lid über die ganz

unglaubliche Behaup-

tung zu, daß er, der

reiche Patrizier, das an

Gutenberg vorgeschossene

Geld selbstgegenschweren

Zins „under Christen und

Juden" habe aufnehmen

müssen, und da Fust diesen

vermutlichen Meineid

leistete, so ging er als

Sieger aus dem Handel

hervor, womit Gutenberg

ruinirt war.

Aus der Zeit seiner

Geschäftsverbindung mit

Fust stammen nun die

beiden ersten großen

Drucke, die 36zeilige und

die 42zeilige Bibel. Daß

Fust als Erfinder daran

ganz unschuldig war,

bleibt selbst dann bestehen, wenn man unbesehen Alles als wahr an-

nimmt, was er in seinem prozeßstreit mit Gutenberg behauptet hat;

nach seiner eigenen Darstellung kann man noch zweifeln, ob er ehrlich

oder gaunerisch an Gutenberg gehandelt hat, nicht aber daran, daß er

nur, wie wir heute sagen würden, als Kapitalist an der Erfindung

betheiligt gewesen ist. Erschwert wird die historisch-kritische Prüfung

der ersten Drucke dadurch, daß weder die 36zeilige, noch die 42zeilige

Bibel Datum, Drucker und Druckort nennen; aus technischen Gründen

ergiebt sich nur, daß die 36zeilige Bibel der ^2zeiligen voranging,

während nach zuverlässigen zeitgenössischen Nachrichten der Druck der

ersten im Jahre 1450 begonnen hat und der Druck der zweiten

spätestens im Jahre 1456 vollendet gewesen ist.

Diese ältesten Bibeldrucke sind typographische Nachahmungen der

Bibelhandschriften, wie sie bis dahin im Gebrauch gewesen waren:

große Folianten, mit zwei Kolumnen auf der Blattfeite, in dem gothi-

schen Schriftzug, der sich seit der zweiten Hälfte des zwölften Jahr-

hunderts für die lateinischen Bibeln eingebürgert hatte. Alles dies bil-

dete Gutenberg nach, bis

auf die gebräuchlichsten

Abkürzungen, so daß für

den ersten Bibeldruck nicht

viel weniger als hundert

Stempel geschnitten wor-

den sind. Die 36zeilige

Bibel, die in etwa 9 Exem-

plaren erhalten ist, um-

faßtezweimächtigeFolio-

bände; ehrwürdig als

erstes Denkmal der Er-

findung ist sie in ihrem

Drucke noch mit mancher-

lei Mängeln behaftet, und

namentlich haben die zu

großen Typen das Buch

gar zu schwerfällig ge-

macht. Um diesen Uebel-

stand zu beseitigen, ent-

schloß sich Gutenberg,

kleinere Typen anzufer-

tigen und eine größere

Zahl von Zeilen auf der

Kolumne unterzubrin-

gen; so entstand die 42-

zeilige Bibel, die auch

im Drucke große Fort-

schritte aufweist und in

etwa 30 Exemplaren auf

unsere Zeit gekommen ist.

Die größere Zahl der er-

haltenen Exemplare deu-

tet darauf hin, daß von

ihr eine größere Auflage

veranstaltet wurde; aus

einer ganzen Reihe von

Gründen ist wahrschein-

lich, daß die 36zeilige

Bibel nur in ganz ge-

ringer Auflage gedruckt

worden ist, in nicht so

sehr viel mehr Exem-

plaren, als noch vor-

handen sind. Im ver-

hältniß zu dem beträcht-

lichen Anlagekapital ist

mit ihrem Vertriebe

schwerlich ein gutes Ge-

schäft gemacht worden,

und das mag bei dem

Zsrwürfniß des Geld-

manns Fust mit dem Er-

finder Gutenberg wesent-

lich mitgespielt und ihn

veranlaßt haben, dem

unpraktischen Genie die

Erfindung aus der Hand

zu reißen, als ihre prak-

tische Bedeutung durch

die 42zeilige Bibel eine

unanfechtbare Bestäti-

gung erhalten hatte.

Fust verband sich nun mit dem Schönschreiber Peter Schöffer aus

Gernsheim, der ihm in seinem Prozesse mit Gutenberg als Lidhelfer ge-

dient hatte, zur Begründung eines bald weltberühmten Druck- und Ver-

lagsgeschäfts. Peter Schöffer war vermuthlich ein Gehilfe Gutenbergs

gewesen, und man kann ihm nicht so schlechthin, wie seinem Sozius

und späteren Schwiegervater Fust, jeden Antheil an der Erfindung

des Buchdrucks abstreiten; wenigstens schreiben ihm einzelne glaub-

würdige Zeitgenossen große Verbesserungen zu, womit er Gutenbergs

Erfindung vervollkommnet habe. Die neue Druckerei von Fust und

Schöffer brachte schon im Jahre 1452 den Psalter heraus, der nicht

nur als erstes datirtes Druckwerk, sondern auch wegen seiner tech-

nischen Vollendung, seiner etlichen hundert Stempel, seiner großen

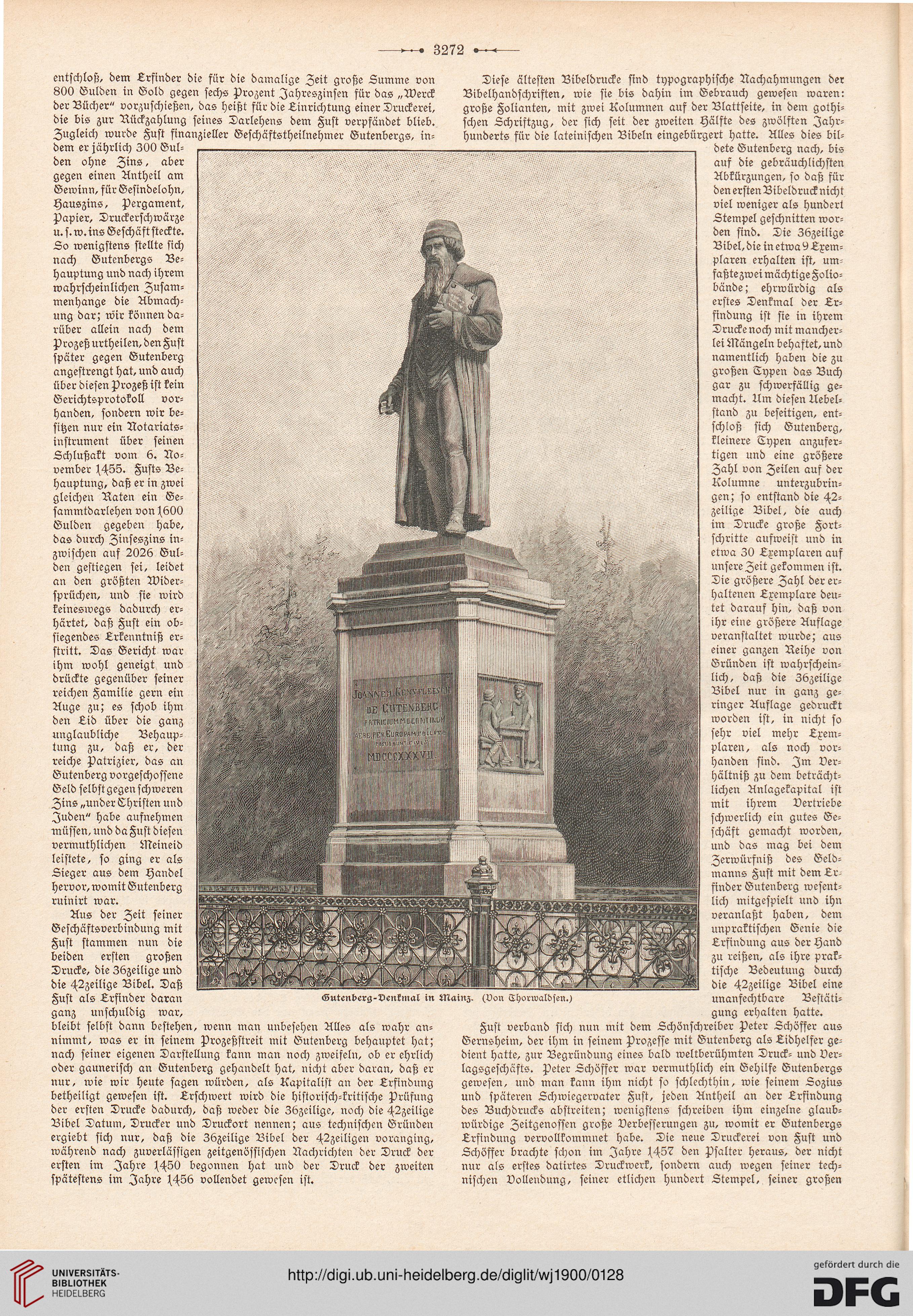

Gutenberg-Venkmal in Mainz, (von Thorwaldsen.)

entschloß, dem Erfinder die für die damalige Zeit große Summe von

800 Gulden in Gold gegen sechs Prozent Jahreszinsen für das „Merck

der Bücher" vorzuschießen, das heißt für die Einrichtung einer Druckerei,

die bis zur Rückzahlung feines Darlehens dem Fust verpfändet blieb.

Zugleich wurde Fust finanzieller Geschäftstheilnehmer Gutenbergs, in-

dem er jährlich ZOO dul-

den ohne Zins, aber

gegen einen Antheil am

Gewinn, für Gesindelohn,

Hauszins, Pergament,

Papier, Druckerschwärze

u. s. w. ins Geschäftsteckte.

So wenigstens stellte sich

nach Gutenbergs Be-

hauptung und nach ihrem

wahrscheinlichen Zusam-

menhänge die Abmach-

ung dar; wir können da-

rüber allein nach dem

Prozeß urtheilen, den Fust

später gegen Gutenberg

angestrengt hat, und auch

über diesen Prozeß ist kein

Gerichtsprotokoll vor-

handen, sondern wir be-

sitzen nur ein Notariats-

instrument über seinen

Schlußakt vom 6. No-

vember 1455. Fusts Be-

hauptung, daß er in zwei

gleichen Raten ein Ge-

sammtdarlehen von 1600

Gulden gegeben habe,

das durch Zinseszins in-

zwischen auf 2026 Gul-

den gestiegen sei, leidet

an den größten Wider-

sprüchen, und sie wird

keineswegs dadurch er-

härtet, daß Fust ein ob-

siegendes Lrkenntniß er-

stritt. Das Gericht war

ihm wohl geneigt und

drückte gegenüber seiner

reichen Familie gern ein

Auge zu; es schob ihm

den Lid über die ganz

unglaubliche Behaup-

tung zu, daß er, der

reiche Patrizier, das an

Gutenberg vorgeschossene

Geld selbstgegenschweren

Zins „under Christen und

Juden" habe aufnehmen

müssen, und da Fust diesen

vermutlichen Meineid

leistete, so ging er als

Sieger aus dem Handel

hervor, womit Gutenberg

ruinirt war.

Aus der Zeit seiner

Geschäftsverbindung mit

Fust stammen nun die

beiden ersten großen

Drucke, die 36zeilige und

die 42zeilige Bibel. Daß

Fust als Erfinder daran

ganz unschuldig war,

bleibt selbst dann bestehen, wenn man unbesehen Alles als wahr an-

nimmt, was er in seinem prozeßstreit mit Gutenberg behauptet hat;

nach seiner eigenen Darstellung kann man noch zweifeln, ob er ehrlich

oder gaunerisch an Gutenberg gehandelt hat, nicht aber daran, daß er

nur, wie wir heute sagen würden, als Kapitalist an der Erfindung

betheiligt gewesen ist. Erschwert wird die historisch-kritische Prüfung

der ersten Drucke dadurch, daß weder die 36zeilige, noch die 42zeilige

Bibel Datum, Drucker und Druckort nennen; aus technischen Gründen

ergiebt sich nur, daß die 36zeilige Bibel der ^2zeiligen voranging,

während nach zuverlässigen zeitgenössischen Nachrichten der Druck der

ersten im Jahre 1450 begonnen hat und der Druck der zweiten

spätestens im Jahre 1456 vollendet gewesen ist.

Diese ältesten Bibeldrucke sind typographische Nachahmungen der

Bibelhandschriften, wie sie bis dahin im Gebrauch gewesen waren:

große Folianten, mit zwei Kolumnen auf der Blattfeite, in dem gothi-

schen Schriftzug, der sich seit der zweiten Hälfte des zwölften Jahr-

hunderts für die lateinischen Bibeln eingebürgert hatte. Alles dies bil-

dete Gutenberg nach, bis

auf die gebräuchlichsten

Abkürzungen, so daß für

den ersten Bibeldruck nicht

viel weniger als hundert

Stempel geschnitten wor-

den sind. Die 36zeilige

Bibel, die in etwa 9 Exem-

plaren erhalten ist, um-

faßtezweimächtigeFolio-

bände; ehrwürdig als

erstes Denkmal der Er-

findung ist sie in ihrem

Drucke noch mit mancher-

lei Mängeln behaftet, und

namentlich haben die zu

großen Typen das Buch

gar zu schwerfällig ge-

macht. Um diesen Uebel-

stand zu beseitigen, ent-

schloß sich Gutenberg,

kleinere Typen anzufer-

tigen und eine größere

Zahl von Zeilen auf der

Kolumne unterzubrin-

gen; so entstand die 42-

zeilige Bibel, die auch

im Drucke große Fort-

schritte aufweist und in

etwa 30 Exemplaren auf

unsere Zeit gekommen ist.

Die größere Zahl der er-

haltenen Exemplare deu-

tet darauf hin, daß von

ihr eine größere Auflage

veranstaltet wurde; aus

einer ganzen Reihe von

Gründen ist wahrschein-

lich, daß die 36zeilige

Bibel nur in ganz ge-

ringer Auflage gedruckt

worden ist, in nicht so

sehr viel mehr Exem-

plaren, als noch vor-

handen sind. Im ver-

hältniß zu dem beträcht-

lichen Anlagekapital ist

mit ihrem Vertriebe

schwerlich ein gutes Ge-

schäft gemacht worden,

und das mag bei dem

Zsrwürfniß des Geld-

manns Fust mit dem Er-

finder Gutenberg wesent-

lich mitgespielt und ihn

veranlaßt haben, dem

unpraktischen Genie die

Erfindung aus der Hand

zu reißen, als ihre prak-

tische Bedeutung durch

die 42zeilige Bibel eine

unanfechtbare Bestäti-

gung erhalten hatte.

Fust verband sich nun mit dem Schönschreiber Peter Schöffer aus

Gernsheim, der ihm in seinem Prozesse mit Gutenberg als Lidhelfer ge-

dient hatte, zur Begründung eines bald weltberühmten Druck- und Ver-

lagsgeschäfts. Peter Schöffer war vermuthlich ein Gehilfe Gutenbergs

gewesen, und man kann ihm nicht so schlechthin, wie seinem Sozius

und späteren Schwiegervater Fust, jeden Antheil an der Erfindung

des Buchdrucks abstreiten; wenigstens schreiben ihm einzelne glaub-

würdige Zeitgenossen große Verbesserungen zu, womit er Gutenbergs

Erfindung vervollkommnet habe. Die neue Druckerei von Fust und

Schöffer brachte schon im Jahre 1452 den Psalter heraus, der nicht

nur als erstes datirtes Druckwerk, sondern auch wegen seiner tech-

nischen Vollendung, seiner etlichen hundert Stempel, seiner großen

Gutenberg-Venkmal in Mainz, (von Thorwaldsen.)