->—- 8968

Charaktere ist zu seiner vor-

nehmstenLebensaufgabegewor-

den. Er kennt alle Stände, Ge-

schlechter und Altersstufen, er

kennt den Weisen wie den Nar-

ren, den Helden wie den Gau-

ner: er kennt seine Zeit wie

die entferntesten Zeitalter, sein

Volk wie die fremdesten Na-

tionen. Und er verstand es, sich

so vollkommen in die verschie-

denartigsten Individuen zu ver-

sehen, daß er — wie A. W.

v. Schlegel sagt — imstande war,

»als Bevollmächtigter der ge-

samten Menschheit und im Na-

men eines jeden einzelnen zu

handeln und zu reden«. Aber

er zeichnet nicht bloß Menschen, sondern er erschließt vor uns

auch die Geheimnisse des Überirdischen, er läßt Gespenster

und Hexen, anmutige Elfen und Sylphen und mißgeborene

Ungeheuer wie Caliban erscheinen. Und auch alle diese Phan-

tasiegeschöpfe haben eine solche frappierende Lebenswahrheit,

daß wir an der Möglichkeit ihrer Existenz nicht zu zweifeln

wagen.

Mo aber fand Shakespeare Gelegenheit, solche umfassenden

Charakterstudien nach dem Leben anzustellen, die ihn zum

größten Menschenkenner machten, den es je gegeben hat?

Leider sind wir hierüber sehr wenig unterrichtet. Wir wissen

aus dieser Lebensperiode des Dichters nur, daß er sich durch

seine Beteiligung am Globe-Theater ein ansehnliches Vermögen

erwarb, das ihm seit 1597 den Ankauf von größerem Grund-

besitz in Stratford ermöglichte, und daß er alljährlich minde-

stens einmal zum Besuch seiner Familie in seine Vaterstadt

heimkehrte. Seine Dramen wurden häufig am Hofe der Köni-

gin Elisabeth gespielt, und Shakespeare selbst gewann unter

den Lords manchen einflußreichen Gönner. Freilich wurde er

in diesen Sphären keineswegs als Ebenbürtiger angesehen und

behandelt, und so beschränkte sich sein

persönlicher Verkehr hauptsächlich auf

den Kreis seiner Kollegen, deren gei-

stigeElite in derLondonerKneipe»Zur

Seejungfrau« allabendlich eine trink-

feste Tafelrunde bildete. Die Stoffe zu

seinen Dramen zog er zum Teil aus äl-

teren dramatischen Werken, zum Teil

aus Chroniken, Novellen- und Anek-

dotensammlungen. Der größte Teil

seiner geschichtlichen Dramen sowie

»Der Kaufmann von Venedig«,

»Die Zähmung der Widerspen-

stigen« und — als Höhepunkt —

»Romeo und Zulia« entstand in

dieser Periode.

Aber seine Entwicklung als Mensch

und Dichter schritt weiter fort. Tiefe

Blicke in die Welt und das Leben er-

zeugten in Shakespeares Seele eine

tiefernste, düstere Stimmung, die aus

allen Merken seiner folgenden Pe-

riode zu uns spricht. Selbst in seinen

Lustspielen herrscht eine bittere Ironie

und scharfe Satire vor, während der

furchtbare Pessimismus seiner Tra-

gödien sich nicht selten zu einer alles

negierenden Welt- und Men-

schenverachtung steigert. Die

Kunst seiner Seelenmalerei er-

reicht in dieser Zeit ihren Höhe-

punkt: »Othello«, »Lear«,

»Macbeth« entstehen. In die-

sen seinen Meisterwerken schil-

dert er die furchtbarsten mensch-

lichen Leidenschaften in ihrer

allmählichen Steigerung vom

ersten unmerklichen Entstehen

bis zur verheerenden, alles mit

sich fortreißenden seelischen

Sturmflut. Er vertieft sich in

alle Krankheiten des Gemüts,

in Schwermut, Wahnsinn und

Nachtwandeln, er geht mit hell-

seherischem Spürsinn den ge-

heimsten Regungen verbrecherischer Instinkte nach und schil-

dert alle Symptome dieser krankhaften Zustände mit einer

so absoluten, allseitig bestimmten Naturwahrheit, daß die

Ärzte daran wie an wirklichen Fällen ihre Studien machen

und ihre Beobachtung bereichern können. Aus der erdrücken-

den überfülle von Schuld und Elend aber, die ihm daS Men-

schenleben bietet, scheint der Dichter keinen rettenden Ausweg

zu finden. Die Religion gilt ihm nicht als ein Mittel zur Er-

lösung. Shakespeare hat nie ein religiöses Glaubensbekenntnis

geäußert, weder in seinen Dramen noch sonst irgendwo. Nicht

im Jenseits, sondern hier auf Erden schon soll der Mensch seine

höchste Bestimmung erreichen und seine sittlichen Ideale ver-

wirklichen. Aber die Frage nach den Mitteln und Wegen, die

zu diesem höchsten Ziele führen können, vermag der Dichter

nicht zu beantworten. Er schildert im »Hamlet«, wie ein sitt-

lich reiner, vom edelsten Streben beseelter Jüngling durch die

Berührung mit der gemeinen Wirklichkeit und dem aussichts-

losen Kampf mit menschlicher Niedertracht verzweifelnd zu-

grunde geht. Aber der Dichter selbst war zu stark und zu ge-

sund, um selber in diesem Kampf zu unterliegen. Er verzichtete

darauf, das Unmögliche möglich zu ma-

chen, er ließ das Rätsel der Sphinx un-

gelöst und suchte sich mit den Wider-

sprüchen des Lebens abzufinden, so gut

es ging. Er betrachtete das Böse in der

menschlichen Natur fortan als ein un-

erläßliches Reizmittel, das die Kraft

im Lebenskampf wach erhält und die

Tugend zur Tätigkeit aufstachelt. Er

verließ London. Der Brand, der am

29. Zuni 1613 das Globe-Theater ver-

nichtete, mag ihm den Abschied erleich-

tert haben. Er zog sich nach Stratford

zurück, wo er seine letzten drei Lebens-

jahre in behaglicher Ruhe, Zurückge-

zogenheit und freundlichem Verkehr

hinbrachte. Die Arbeiten dieser Zeit

tragen das Gepräge eines stillen, hei-

teren Optimismus. In seinen letzten

charakteristischen Werken, dem »W i n-

termärchen« und dem »Sturm«, die

mehr Gedanken- als Gestaltendichtun-

gen sind, herrscht die Freude an sym-

bolischen und allegorischen Masken-

spielen und phantastischem Märchen-

werk vor. Es scheint, daß der Dichter

mit klarem Bewußtsein sein frühes

(Schluß auf Seile 8970.)

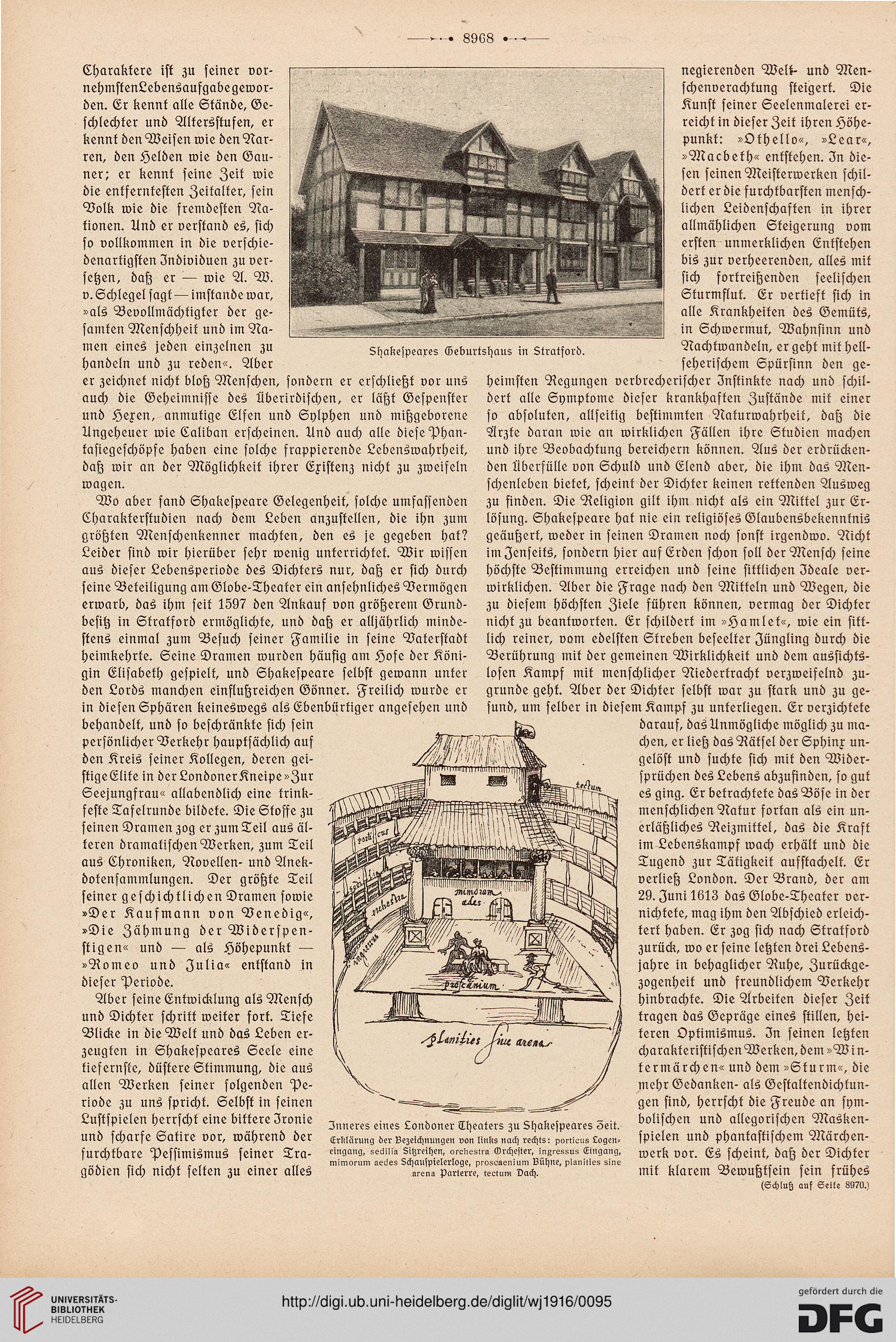

Shakespeares Geburtshaus in Stratford.

Inneres eines Londoner Theaters zu Shakespeares Zeit.

Erklärung der Bezeichnungen von links nach rechts: portieus Logen-

eingang, sedilia Litzreihen, orchestra Orchester, ingressus Eingang,

mimorum aedes Lchauspielerloge, proscaenium Bühne, planities sine

arena parterre, tectum Dach.

Charaktere ist zu seiner vor-

nehmstenLebensaufgabegewor-

den. Er kennt alle Stände, Ge-

schlechter und Altersstufen, er

kennt den Weisen wie den Nar-

ren, den Helden wie den Gau-

ner: er kennt seine Zeit wie

die entferntesten Zeitalter, sein

Volk wie die fremdesten Na-

tionen. Und er verstand es, sich

so vollkommen in die verschie-

denartigsten Individuen zu ver-

sehen, daß er — wie A. W.

v. Schlegel sagt — imstande war,

»als Bevollmächtigter der ge-

samten Menschheit und im Na-

men eines jeden einzelnen zu

handeln und zu reden«. Aber

er zeichnet nicht bloß Menschen, sondern er erschließt vor uns

auch die Geheimnisse des Überirdischen, er läßt Gespenster

und Hexen, anmutige Elfen und Sylphen und mißgeborene

Ungeheuer wie Caliban erscheinen. Und auch alle diese Phan-

tasiegeschöpfe haben eine solche frappierende Lebenswahrheit,

daß wir an der Möglichkeit ihrer Existenz nicht zu zweifeln

wagen.

Mo aber fand Shakespeare Gelegenheit, solche umfassenden

Charakterstudien nach dem Leben anzustellen, die ihn zum

größten Menschenkenner machten, den es je gegeben hat?

Leider sind wir hierüber sehr wenig unterrichtet. Wir wissen

aus dieser Lebensperiode des Dichters nur, daß er sich durch

seine Beteiligung am Globe-Theater ein ansehnliches Vermögen

erwarb, das ihm seit 1597 den Ankauf von größerem Grund-

besitz in Stratford ermöglichte, und daß er alljährlich minde-

stens einmal zum Besuch seiner Familie in seine Vaterstadt

heimkehrte. Seine Dramen wurden häufig am Hofe der Köni-

gin Elisabeth gespielt, und Shakespeare selbst gewann unter

den Lords manchen einflußreichen Gönner. Freilich wurde er

in diesen Sphären keineswegs als Ebenbürtiger angesehen und

behandelt, und so beschränkte sich sein

persönlicher Verkehr hauptsächlich auf

den Kreis seiner Kollegen, deren gei-

stigeElite in derLondonerKneipe»Zur

Seejungfrau« allabendlich eine trink-

feste Tafelrunde bildete. Die Stoffe zu

seinen Dramen zog er zum Teil aus äl-

teren dramatischen Werken, zum Teil

aus Chroniken, Novellen- und Anek-

dotensammlungen. Der größte Teil

seiner geschichtlichen Dramen sowie

»Der Kaufmann von Venedig«,

»Die Zähmung der Widerspen-

stigen« und — als Höhepunkt —

»Romeo und Zulia« entstand in

dieser Periode.

Aber seine Entwicklung als Mensch

und Dichter schritt weiter fort. Tiefe

Blicke in die Welt und das Leben er-

zeugten in Shakespeares Seele eine

tiefernste, düstere Stimmung, die aus

allen Merken seiner folgenden Pe-

riode zu uns spricht. Selbst in seinen

Lustspielen herrscht eine bittere Ironie

und scharfe Satire vor, während der

furchtbare Pessimismus seiner Tra-

gödien sich nicht selten zu einer alles

negierenden Welt- und Men-

schenverachtung steigert. Die

Kunst seiner Seelenmalerei er-

reicht in dieser Zeit ihren Höhe-

punkt: »Othello«, »Lear«,

»Macbeth« entstehen. In die-

sen seinen Meisterwerken schil-

dert er die furchtbarsten mensch-

lichen Leidenschaften in ihrer

allmählichen Steigerung vom

ersten unmerklichen Entstehen

bis zur verheerenden, alles mit

sich fortreißenden seelischen

Sturmflut. Er vertieft sich in

alle Krankheiten des Gemüts,

in Schwermut, Wahnsinn und

Nachtwandeln, er geht mit hell-

seherischem Spürsinn den ge-

heimsten Regungen verbrecherischer Instinkte nach und schil-

dert alle Symptome dieser krankhaften Zustände mit einer

so absoluten, allseitig bestimmten Naturwahrheit, daß die

Ärzte daran wie an wirklichen Fällen ihre Studien machen

und ihre Beobachtung bereichern können. Aus der erdrücken-

den überfülle von Schuld und Elend aber, die ihm daS Men-

schenleben bietet, scheint der Dichter keinen rettenden Ausweg

zu finden. Die Religion gilt ihm nicht als ein Mittel zur Er-

lösung. Shakespeare hat nie ein religiöses Glaubensbekenntnis

geäußert, weder in seinen Dramen noch sonst irgendwo. Nicht

im Jenseits, sondern hier auf Erden schon soll der Mensch seine

höchste Bestimmung erreichen und seine sittlichen Ideale ver-

wirklichen. Aber die Frage nach den Mitteln und Wegen, die

zu diesem höchsten Ziele führen können, vermag der Dichter

nicht zu beantworten. Er schildert im »Hamlet«, wie ein sitt-

lich reiner, vom edelsten Streben beseelter Jüngling durch die

Berührung mit der gemeinen Wirklichkeit und dem aussichts-

losen Kampf mit menschlicher Niedertracht verzweifelnd zu-

grunde geht. Aber der Dichter selbst war zu stark und zu ge-

sund, um selber in diesem Kampf zu unterliegen. Er verzichtete

darauf, das Unmögliche möglich zu ma-

chen, er ließ das Rätsel der Sphinx un-

gelöst und suchte sich mit den Wider-

sprüchen des Lebens abzufinden, so gut

es ging. Er betrachtete das Böse in der

menschlichen Natur fortan als ein un-

erläßliches Reizmittel, das die Kraft

im Lebenskampf wach erhält und die

Tugend zur Tätigkeit aufstachelt. Er

verließ London. Der Brand, der am

29. Zuni 1613 das Globe-Theater ver-

nichtete, mag ihm den Abschied erleich-

tert haben. Er zog sich nach Stratford

zurück, wo er seine letzten drei Lebens-

jahre in behaglicher Ruhe, Zurückge-

zogenheit und freundlichem Verkehr

hinbrachte. Die Arbeiten dieser Zeit

tragen das Gepräge eines stillen, hei-

teren Optimismus. In seinen letzten

charakteristischen Werken, dem »W i n-

termärchen« und dem »Sturm«, die

mehr Gedanken- als Gestaltendichtun-

gen sind, herrscht die Freude an sym-

bolischen und allegorischen Masken-

spielen und phantastischem Märchen-

werk vor. Es scheint, daß der Dichter

mit klarem Bewußtsein sein frühes

(Schluß auf Seile 8970.)

Shakespeares Geburtshaus in Stratford.

Inneres eines Londoner Theaters zu Shakespeares Zeit.

Erklärung der Bezeichnungen von links nach rechts: portieus Logen-

eingang, sedilia Litzreihen, orchestra Orchester, ingressus Eingang,

mimorum aedes Lchauspielerloge, proscaenium Bühne, planities sine

arena parterre, tectum Dach.