48

Erstes Buch. Die Kunst der Naturvölker, der Halbkulturvölker usw.

Bei den Dayak pflegen die Giebel mit reichem, oft gewundenem Schnitzwerk geschmückt und

an den Hauswänden geschnitzte Dämonen- und Fratzenbilder angebracht zu sein, die manchmal

chinesischen Einfluß verraten. Prächtig geschnitzte alte Versammlungshäuser sand Maaß im

Inneren Sumatras. Das 120 Jahre alte Dorfhaus zu Alahan Pandjang

Ms M iE Schnitzwerk verziert, dessen Pflnnzenarabesken mit ihren aufgerollten

» Enden natürlich durch die asiatische Ornamentik bedingt sind, aber so innig

drcinschauen wie unsere Barockverzierungen, wo sie sich dem Rokoko nähern.

Als Verlängerung der Giebelbalken ragen, sich kreuzend und in der Kreuzung

..MM» mit geschnitzten Tierköpfen geschmückt, vielzinkige Gabeln in die Luft, und

Z auch Balken im Inneren des Hauses sind mit rohen Tier- und Menschen-

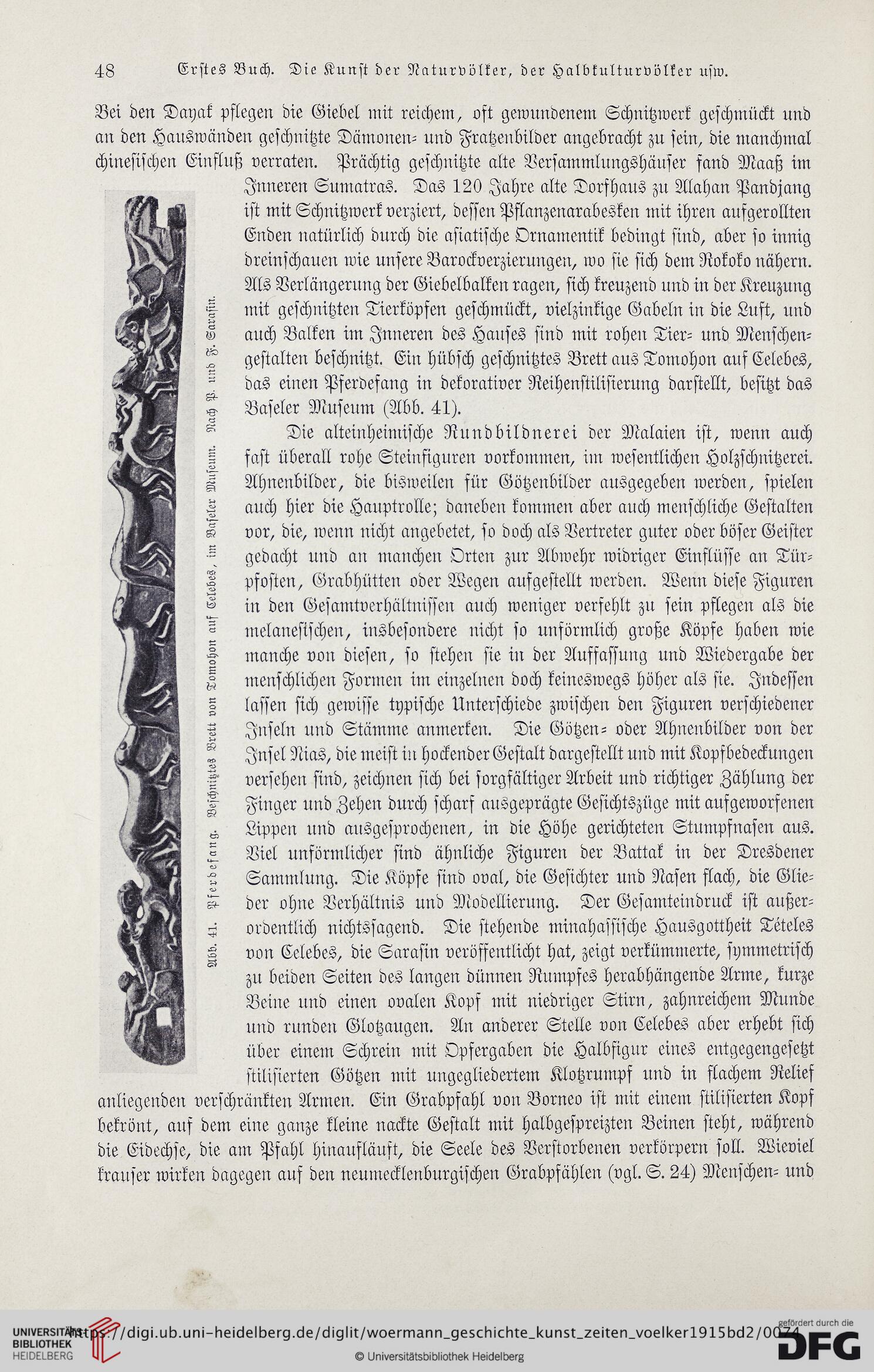

WN8 ^7 gestalten beschnitzt. Ein hübsch geschnitztes Brett aus Tomohon auf Celebes,

das einen Pferdefang in dekorativer Reihenstilisierung darstellt, besitzt das

Baseler Museum (Abb. 41).

Die alteinheimische Rund bild nerei der Malaien ist, wenn auch

Z fast überall rohe Steinfiguren vorkommen, im wesentlichen Holzschnitzerei.

Z Ahnenbilder, die bisweilen für Götzenbilder ausgegeben werden, spielen

W Z auch hier die Hauptrolle; daneben kommen aber auch menschliche Gestalten

Z vor, die, wenn nicht angebetet, so doch als Vertreter guter oder böser Geister

( -- gedacht und an manchen Orten zur Abwehr widriger Einflüsse an Tür-

Z Pfosten, Grabhütten oder Wegen aufgestellt werden. Wenn diese Figuren

Z in den Gesamtverhältnisseir auch weniger verfehlt zu sein pflegen als die

« melanesischen, insbesondere nicht so unförmlich große Köpfe haben wie

! G manche von diesen, so stehen sie in der Auffassung und Wiedergabe der

menschlichen Formen im einzelnen doch keineswegs höher als sie. Indessen

Z lassen sich gewisse typische Unterschiede zwischen den Figuren verschiedener

Ä Inseln und Stämme anmerken. Die Götzen- oder Ahnenbilder von der

Insel Nias, die meist in hockender Gestalt dargestellt und mit Kopfbedeckungen

WÄs R versehen sind, zeichnen sich bei sorgfältiger Arbeit und richtiger Zählung der

K Finger und Zehen durch scharf ausgeprägte Gesichtszüge mit aufgeworfenen

» Lippen und ausgesprochenen, in die Höhe gerichteten Stumpfnasen aus.

Viel unförmlicher sind ähnliche Figuren der Battak in der Dresdener

Sammlung. Die Köpfe sind oval, die Gesichter und Nasen flach, die Glie-

^r ohne Verhältnis und Modellierung. Der Gesamteindruck ist außer-

ordentlich nichtssagend. Die stehende minahassische Hausgottheit Teteles

Z von Celebes, die Sarasin veröffentlicht hat, zeigt verkümmerte, symmetrisch

zu beiden Seiten des langen dünnen Rumpfes herabhängende Arme, kurze

Beine und einen ovalen Kopf mit niedriger Stirn, zahnreichem Munde

und runden Glotzaugen. An anderer Stelle von Celebes aber erhebt sich

über einem Schrein mit Opfergaben die Halbfigur eines entgegengesetzt

stilisierten Götzen mit ungegliedertem Klotzrumpf und in flachem Relief

anliegenden verschränkten Armen. Ein Grabpfahl von Borneo ist mit einem stilisierten Kopf

bekrönt, auf dem eine ganze kleine nackte Gestalt mit halbgespreizten Beinen steht, während

die Eidechse, die am Pfahl hinaufläuft, die Seele des Verstorbenen verkörpern soll. Wieviel

krauser wirken dagegen auf den neumecklenburgischen Grabpfählen (vgl. S. 24) Menschen- und

Erstes Buch. Die Kunst der Naturvölker, der Halbkulturvölker usw.

Bei den Dayak pflegen die Giebel mit reichem, oft gewundenem Schnitzwerk geschmückt und

an den Hauswänden geschnitzte Dämonen- und Fratzenbilder angebracht zu sein, die manchmal

chinesischen Einfluß verraten. Prächtig geschnitzte alte Versammlungshäuser sand Maaß im

Inneren Sumatras. Das 120 Jahre alte Dorfhaus zu Alahan Pandjang

Ms M iE Schnitzwerk verziert, dessen Pflnnzenarabesken mit ihren aufgerollten

» Enden natürlich durch die asiatische Ornamentik bedingt sind, aber so innig

drcinschauen wie unsere Barockverzierungen, wo sie sich dem Rokoko nähern.

Als Verlängerung der Giebelbalken ragen, sich kreuzend und in der Kreuzung

..MM» mit geschnitzten Tierköpfen geschmückt, vielzinkige Gabeln in die Luft, und

Z auch Balken im Inneren des Hauses sind mit rohen Tier- und Menschen-

WN8 ^7 gestalten beschnitzt. Ein hübsch geschnitztes Brett aus Tomohon auf Celebes,

das einen Pferdefang in dekorativer Reihenstilisierung darstellt, besitzt das

Baseler Museum (Abb. 41).

Die alteinheimische Rund bild nerei der Malaien ist, wenn auch

Z fast überall rohe Steinfiguren vorkommen, im wesentlichen Holzschnitzerei.

Z Ahnenbilder, die bisweilen für Götzenbilder ausgegeben werden, spielen

W Z auch hier die Hauptrolle; daneben kommen aber auch menschliche Gestalten

Z vor, die, wenn nicht angebetet, so doch als Vertreter guter oder böser Geister

( -- gedacht und an manchen Orten zur Abwehr widriger Einflüsse an Tür-

Z Pfosten, Grabhütten oder Wegen aufgestellt werden. Wenn diese Figuren

Z in den Gesamtverhältnisseir auch weniger verfehlt zu sein pflegen als die

« melanesischen, insbesondere nicht so unförmlich große Köpfe haben wie

! G manche von diesen, so stehen sie in der Auffassung und Wiedergabe der

menschlichen Formen im einzelnen doch keineswegs höher als sie. Indessen

Z lassen sich gewisse typische Unterschiede zwischen den Figuren verschiedener

Ä Inseln und Stämme anmerken. Die Götzen- oder Ahnenbilder von der

Insel Nias, die meist in hockender Gestalt dargestellt und mit Kopfbedeckungen

WÄs R versehen sind, zeichnen sich bei sorgfältiger Arbeit und richtiger Zählung der

K Finger und Zehen durch scharf ausgeprägte Gesichtszüge mit aufgeworfenen

» Lippen und ausgesprochenen, in die Höhe gerichteten Stumpfnasen aus.

Viel unförmlicher sind ähnliche Figuren der Battak in der Dresdener

Sammlung. Die Köpfe sind oval, die Gesichter und Nasen flach, die Glie-

^r ohne Verhältnis und Modellierung. Der Gesamteindruck ist außer-

ordentlich nichtssagend. Die stehende minahassische Hausgottheit Teteles

Z von Celebes, die Sarasin veröffentlicht hat, zeigt verkümmerte, symmetrisch

zu beiden Seiten des langen dünnen Rumpfes herabhängende Arme, kurze

Beine und einen ovalen Kopf mit niedriger Stirn, zahnreichem Munde

und runden Glotzaugen. An anderer Stelle von Celebes aber erhebt sich

über einem Schrein mit Opfergaben die Halbfigur eines entgegengesetzt

stilisierten Götzen mit ungegliedertem Klotzrumpf und in flachem Relief

anliegenden verschränkten Armen. Ein Grabpfahl von Borneo ist mit einem stilisierten Kopf

bekrönt, auf dem eine ganze kleine nackte Gestalt mit halbgespreizten Beinen steht, während

die Eidechse, die am Pfahl hinaufläuft, die Seele des Verstorbenen verkörpern soll. Wieviel

krauser wirken dagegen auf den neumecklenburgischen Grabpfählen (vgl. S. 24) Menschen- und