STUDIEN ZUR ELFENBEINPLASTIK DES 18. JAHRHUNDERTS.

53

Bayerischen Nationalmuseum zu München. *) Dort be-

finden sich vier zusammengehörige ovale Reliefs,

auf denen in ziemlich starker Erhebung nackte

Knaben tanzend, musizirend und spielend, zum Teil

in barmloser Fröhlichkeit, zum Teil in ausgelassener

bacchantischer Lust dargestellt sind. Eins von diesen

Reliefs (Saal XV, Nr. 174), die übrigens sämtlich

keine Bezeichnung, weder Aufschrift noch Mono-

gramm tragen, stimmt nun, abgesehen von einigen

Einzelheiten und von der Form, die beim Braun-

schweiger Relief rechteckig ist, hinsichtlich des Gegen-

standes mit dem letzteren genau überein. Die

kleinen Abweichungen lassen sich leicht erklären,

einmal durch den Umstand, dass das von vornherein

für ein Oval von bestimmter Längen- und Höhen-

körper, die auf dem Münchener Relief flott bewegt

und sorgfältig durchgebildet, auf dem Braunschwei-

ger hingegen im ganzen flauer und weniger ein-

gehend bebandelt erscheinen, eine Beobachtung, die

noch augenfälliger wird, sobald man auch die drei

übrigen Münchener Reliefs zur Vergleichung heran-

zieht. Auf Grund aller dieser Merkmale trage ich

kein Bedenken, dem ersteren den künstlerischen Vor-

rang einzuräumen und das Braunschweiger Relief

für eine Kopie desselben zu erklären.

Als Schöpfer dieser vier Münchener Arbeiten

wird nun von der einen Seite Ignaz Elhafen'), von

der anderen Francois Duquesnoy, genannt II Fiam-

mingo2), angesprochen. Doch dürfte weder die eine

noch die andere dieser Bezeichnungen das Richtige

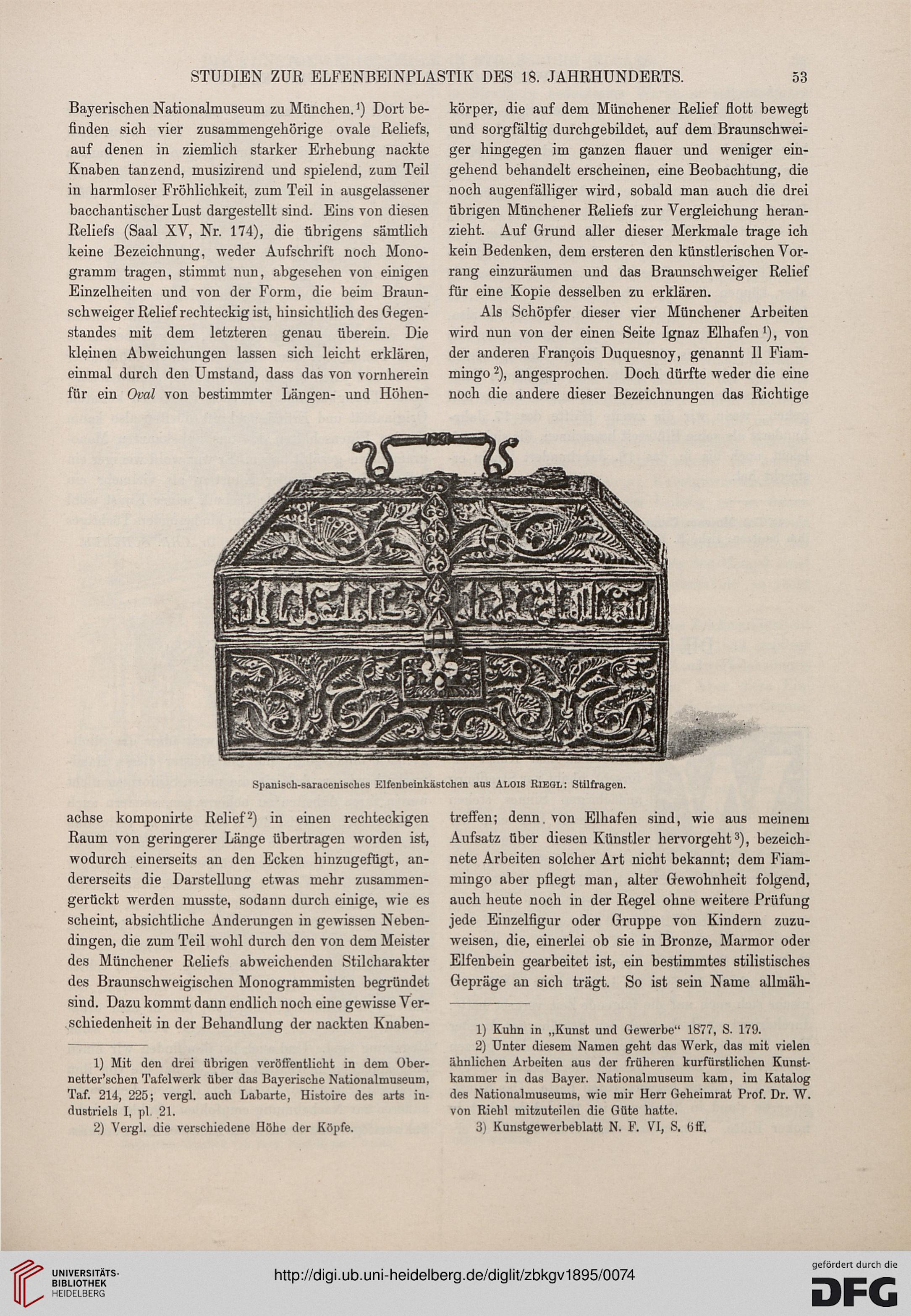

Spanisch-saracenisches Elfenbeinkästchen aus Alois Kiegl: Stilfragen.

achse komponirte Relief2) in einen rechteckigen

Raum von geringerer Länge übertragen worden ist,

wodurch einerseits an den Ecken hinzugefügt, an-

dererseits die Darstellung etwas mehr zusammen-

gerückt werden musste, sodann durch einige, wie es

scheint, absichtliche Änderungen in gewissen Neben-

dingen, die zum Teil wohl durch den von dem Meister

des Münchener Reliefs abweichenden Stilcharakter

des Braunschweigischen Monogrammisten begründet

sind. Dazu kommt dann endlich noch eine gewisse Ver-

. schiedenheit in der Behandlung der nackten Knaben-

treffen; denn, von Elhafen sind, wie aus meinem

Aufsatz über diesen Künstler hervorgeht3), bezeich-

nete Arbeiten solcher Art nicht bekannt; dem Fiam-

mingo aber pflegt man, alter Gewohnheit folgend,

auch heute noch in der Regel ohne weitere Prüfung

jede Einzelfigur oder Gruppe von Kindern zuzu-

weisen, die, einerlei ob sie in Bronze, Marmor oder

Elfenbein gearbeitet ist, ein bestimmtes stilistisches

Gepräge an sich trägt. So ist sein Name allmäh-

1) Mit den drei übrigen veröffentlicht in dem Ober-

netter'schen Tafelwerk über das Bayerische Nationalmuseum,

Taf. 214, 225; vergl. auch Labarte, Histoire des arts in-

dustriels I, pl. 21.

2) Vergl. die verschiedene Höhe der Köpfe.

1) Kuhn in „Kunst und Gewerbe" 1877, S. 179.

2) Unter diesem Namen geht das Werk, das mit vielen

ähnlichen Arbeiten aus der früheren kurfürstlichen Kunst-

kammer in das Bayer. Nationalmuseum kam, im Katalog

des Nationalmuseums, wie mir Herr Geheimrat Prof. Dr. W.

von Riehl mitzuteilen die Güte hatte.

3) Kunstgewerbeblatt N. F. VI, S. Off.

53

Bayerischen Nationalmuseum zu München. *) Dort be-

finden sich vier zusammengehörige ovale Reliefs,

auf denen in ziemlich starker Erhebung nackte

Knaben tanzend, musizirend und spielend, zum Teil

in barmloser Fröhlichkeit, zum Teil in ausgelassener

bacchantischer Lust dargestellt sind. Eins von diesen

Reliefs (Saal XV, Nr. 174), die übrigens sämtlich

keine Bezeichnung, weder Aufschrift noch Mono-

gramm tragen, stimmt nun, abgesehen von einigen

Einzelheiten und von der Form, die beim Braun-

schweiger Relief rechteckig ist, hinsichtlich des Gegen-

standes mit dem letzteren genau überein. Die

kleinen Abweichungen lassen sich leicht erklären,

einmal durch den Umstand, dass das von vornherein

für ein Oval von bestimmter Längen- und Höhen-

körper, die auf dem Münchener Relief flott bewegt

und sorgfältig durchgebildet, auf dem Braunschwei-

ger hingegen im ganzen flauer und weniger ein-

gehend bebandelt erscheinen, eine Beobachtung, die

noch augenfälliger wird, sobald man auch die drei

übrigen Münchener Reliefs zur Vergleichung heran-

zieht. Auf Grund aller dieser Merkmale trage ich

kein Bedenken, dem ersteren den künstlerischen Vor-

rang einzuräumen und das Braunschweiger Relief

für eine Kopie desselben zu erklären.

Als Schöpfer dieser vier Münchener Arbeiten

wird nun von der einen Seite Ignaz Elhafen'), von

der anderen Francois Duquesnoy, genannt II Fiam-

mingo2), angesprochen. Doch dürfte weder die eine

noch die andere dieser Bezeichnungen das Richtige

Spanisch-saracenisches Elfenbeinkästchen aus Alois Kiegl: Stilfragen.

achse komponirte Relief2) in einen rechteckigen

Raum von geringerer Länge übertragen worden ist,

wodurch einerseits an den Ecken hinzugefügt, an-

dererseits die Darstellung etwas mehr zusammen-

gerückt werden musste, sodann durch einige, wie es

scheint, absichtliche Änderungen in gewissen Neben-

dingen, die zum Teil wohl durch den von dem Meister

des Münchener Reliefs abweichenden Stilcharakter

des Braunschweigischen Monogrammisten begründet

sind. Dazu kommt dann endlich noch eine gewisse Ver-

. schiedenheit in der Behandlung der nackten Knaben-

treffen; denn, von Elhafen sind, wie aus meinem

Aufsatz über diesen Künstler hervorgeht3), bezeich-

nete Arbeiten solcher Art nicht bekannt; dem Fiam-

mingo aber pflegt man, alter Gewohnheit folgend,

auch heute noch in der Regel ohne weitere Prüfung

jede Einzelfigur oder Gruppe von Kindern zuzu-

weisen, die, einerlei ob sie in Bronze, Marmor oder

Elfenbein gearbeitet ist, ein bestimmtes stilistisches

Gepräge an sich trägt. So ist sein Name allmäh-

1) Mit den drei übrigen veröffentlicht in dem Ober-

netter'schen Tafelwerk über das Bayerische Nationalmuseum,

Taf. 214, 225; vergl. auch Labarte, Histoire des arts in-

dustriels I, pl. 21.

2) Vergl. die verschiedene Höhe der Köpfe.

1) Kuhn in „Kunst und Gewerbe" 1877, S. 179.

2) Unter diesem Namen geht das Werk, das mit vielen

ähnlichen Arbeiten aus der früheren kurfürstlichen Kunst-

kammer in das Bayer. Nationalmuseum kam, im Katalog

des Nationalmuseums, wie mir Herr Geheimrat Prof. Dr. W.

von Riehl mitzuteilen die Güte hatte.

3) Kunstgewerbeblatt N. F. VI, S. Off.