KLEINE MITTEILUNGEN.

63

Stilfragen. Grundlegungen xu einer Geschichte der Orna-

mentik. Von Dr. Alois Riegl, Kustos am österreichischen

Museum für Kunst und Industrie zu Wien. Mit 197 Ab-

bildungen im Text. Preis M. 12.

Das im Verlage von Georg Siemens in Berlin vor eini-

ger Zeit erschienene Werk des schon durch sein Buch über

altorientalische Teppiche vorteilhaft bekannten Verfassers

darf in mehr als einer Hinsicht bahnbrechend genannt wer-

den. Man darf von diesem Buche eine bedeutsame Förde-

rung der Stilgeschichte erwarten. Der Verfasser rührt, wie

er selbst in der Einleitung seines Buches sagt, an tief-

gewurzelte Anschauungen und wird manchem Widerspruche

begegnen. Doch kann ja dadurch, dass der Verfasser die

Gegner seiner Anschauungen veranlasst, für ihre bisherige

Auffassung der berührten fundamentalen Fragen bessere,

stärkere Gründe als bisher aufzubringen, nur mehr Klar-

heit in diese fundamentalen Fragen selbst gebracht werden.

Der Verfasser behandelt den Stoff in vier Kapiteln. In dem

I. Kapitel über den geometrischen Stil tritt der Verfasser

der Anschauung entgegen, dass alle geometrischen Ornament-

formen der Textilkunst ihren Ursprung verdanken, und sucht

der sich für die Geschichte der Ornamentik interessirt, em-

pfehlen können, das Riegl'sche Buch eingehendst zu stu-

diren. Der Verfasser hat bei seiner historischen Entwicke-

lung des Pflanzen-Rankenornaments sich zwar darauf be-

schränkt, nur diejenigen Partieen daraus zur Sprache zu

bringen., welche als Grundlegungen zu einer darauf weiter

zu bauenden Geschichte der Ornamentik gelten dürfen. Er

weist deshalb zunächst den roten Faden nach, der sich bei

der Entwickelung des Pflanzenrankenornaments im Alter-

tum und dessen treuester Fortsetzung im konservativen

Orient, der Arabeske, verfolgen lässt, wie er dies im IV. Ka-

pitel über die Arabeske zu beweisen sucht. Dr. Riegl

stellt dort den Satz auf: „Die Arabeske ist das Pflanzen-

rankenornament der saracenischen Kunst, d. i. der Kunst

des Orients im Mittelalter und in der neueren Zeit", und

führt im einzelnen weiter aus, wie die byzantinische Kunst

zunächst nichts anderes ist, als die spät antike Kunst im

oströmischen Reiche, und wie ferner die saracenische Orna-

mentik auf dem Boden der byzantinischen Kunst wurzelt.

Man kann nur wünschen, dass der Verfasser mit seinen

„Grundlegungen" sehr bald selbst eine Geschichte der Orna-

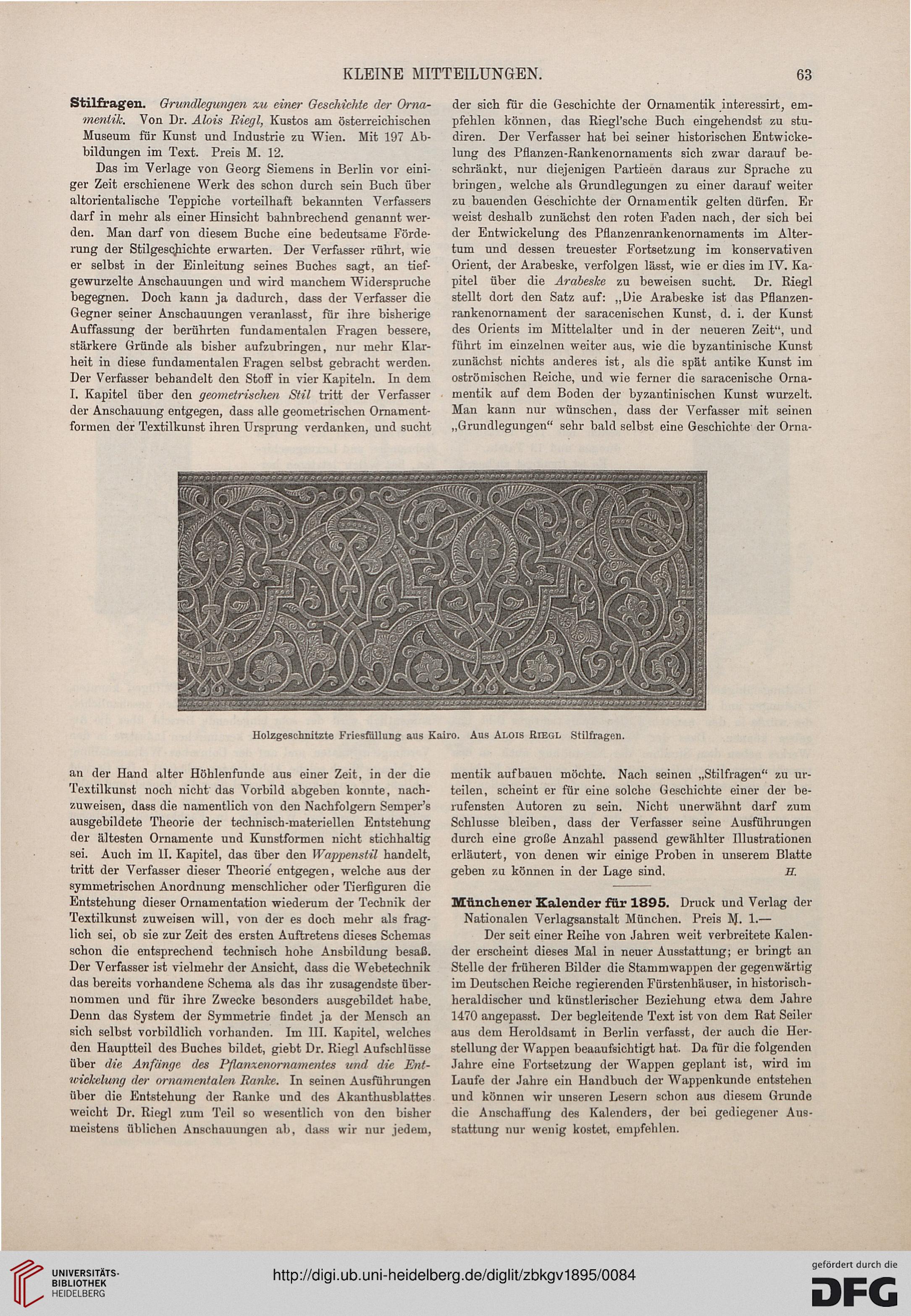

Holzgeschnitzte Friesfiillung aus Kairo. Aus Alois Riegl Stilfragen.

an der Hand alter Höhlenfunde aus einer Zeit, in der die

Textilkunst noch nicht das Vorbild abgeben konnte, nach-

zuweisen, dass die namentlich von den Nachfolgern Semper's

ausgebildete Theorie der technisch-materiellen Entstehung

der ältesten Ornamente und Kunstformen nicht stichhaltig

sei. Auch im II. Kapitel, das über den Wappenstil handelt,

tritt der Verfasser dieser Theorie' entgegen, welche aus der

symmetrischen Anordnung menschlicher oder Tierfiguren die

Entstehung dieser Ornamentation wiederum der Technik der

Textilkunst zuweisen will, von der es doch mehr als frag-

lich sei, ob sie zur Zeit des ersten Auftretens dieses Schemas

schon die entsprechend technisch hohe Ausbildung besaß.

Der Verfasser ist vielmehr der Ansicht, dass die Webetechnik

das bereits vorhandene Schema als das ihr zusagendste über-

nommen und für ihre Zwecke besonders ausgebildet habe.

Denn das System der Symmetrie findet ja der Mensch an

sich selbst vorbildlich vorhanden. Im III. Kapitel, welches

den Hauptteil des Buches bildet, giebt Dr. Riegl Aufschlüsse

über die Anfänge des Pflanxenornamentes und die Ent-

wiclcelung der ornamentalen Bänke. In seinen Ausführungen

über die Entstehung der Ranke und des Akanthusblattes

weicht Dr. Riegl zum Teil so wesentlich von den bisher

meistens üblichen Anschauungen ab, dass wir nur jedem,

mentik aufbauen möchte. Nach seinen „Stilfragen" zu ur-

teilen, scheint er für eine solche Geschichte einer der be-

rufensten Autoren zu sein. Nicht unerwähnt darf zum

Schlüsse bleiben, dass der Verfasser seine Ausführungen

durch eine große Anzahl passend gewählter Illustrationen

erläutert, von denen wir einige Proben in unserem Blatte

geben zu können in der Lage sind. H.

Müucheiier Kalender für 1895. Druck und Verlag der

Nationalen Verlagsanstalt München. Preis M. 1>—

Der seit einer Reihe von Jahren weit verbreitete Kalen-

der erscheint dieses Mal in neuer Ausstattung; er bringt an

Stelle der früheren Bilder die Stammwappen der gegenwärtig

im Deutschen Reiche regierenden Fürstenhäuser, in historisch-

heraldischer und künstlerischer Beziehung etwa dem Jahre

1470 angepasst. Der begleitende Text ist von dem Rat Seiler

aus dem Heroldsamt in Berlin verfasst, der auch die Her-

stellung der Wappen beaaufaichtigt hat. Da für die folgenden

Jahre eine Fortsetzung der Wappen geplant ist, wird im

Laufe der Jahre ein Handbuch der Wappenkunde entstehen

und können wir unseren Lesern schon aus diesem Grunde

die Anschaffung des Kalenders, der bei gediegener Aus-

stattung nur wenig kostet, empfehlen.

63

Stilfragen. Grundlegungen xu einer Geschichte der Orna-

mentik. Von Dr. Alois Riegl, Kustos am österreichischen

Museum für Kunst und Industrie zu Wien. Mit 197 Ab-

bildungen im Text. Preis M. 12.

Das im Verlage von Georg Siemens in Berlin vor eini-

ger Zeit erschienene Werk des schon durch sein Buch über

altorientalische Teppiche vorteilhaft bekannten Verfassers

darf in mehr als einer Hinsicht bahnbrechend genannt wer-

den. Man darf von diesem Buche eine bedeutsame Förde-

rung der Stilgeschichte erwarten. Der Verfasser rührt, wie

er selbst in der Einleitung seines Buches sagt, an tief-

gewurzelte Anschauungen und wird manchem Widerspruche

begegnen. Doch kann ja dadurch, dass der Verfasser die

Gegner seiner Anschauungen veranlasst, für ihre bisherige

Auffassung der berührten fundamentalen Fragen bessere,

stärkere Gründe als bisher aufzubringen, nur mehr Klar-

heit in diese fundamentalen Fragen selbst gebracht werden.

Der Verfasser behandelt den Stoff in vier Kapiteln. In dem

I. Kapitel über den geometrischen Stil tritt der Verfasser

der Anschauung entgegen, dass alle geometrischen Ornament-

formen der Textilkunst ihren Ursprung verdanken, und sucht

der sich für die Geschichte der Ornamentik interessirt, em-

pfehlen können, das Riegl'sche Buch eingehendst zu stu-

diren. Der Verfasser hat bei seiner historischen Entwicke-

lung des Pflanzen-Rankenornaments sich zwar darauf be-

schränkt, nur diejenigen Partieen daraus zur Sprache zu

bringen., welche als Grundlegungen zu einer darauf weiter

zu bauenden Geschichte der Ornamentik gelten dürfen. Er

weist deshalb zunächst den roten Faden nach, der sich bei

der Entwickelung des Pflanzenrankenornaments im Alter-

tum und dessen treuester Fortsetzung im konservativen

Orient, der Arabeske, verfolgen lässt, wie er dies im IV. Ka-

pitel über die Arabeske zu beweisen sucht. Dr. Riegl

stellt dort den Satz auf: „Die Arabeske ist das Pflanzen-

rankenornament der saracenischen Kunst, d. i. der Kunst

des Orients im Mittelalter und in der neueren Zeit", und

führt im einzelnen weiter aus, wie die byzantinische Kunst

zunächst nichts anderes ist, als die spät antike Kunst im

oströmischen Reiche, und wie ferner die saracenische Orna-

mentik auf dem Boden der byzantinischen Kunst wurzelt.

Man kann nur wünschen, dass der Verfasser mit seinen

„Grundlegungen" sehr bald selbst eine Geschichte der Orna-

Holzgeschnitzte Friesfiillung aus Kairo. Aus Alois Riegl Stilfragen.

an der Hand alter Höhlenfunde aus einer Zeit, in der die

Textilkunst noch nicht das Vorbild abgeben konnte, nach-

zuweisen, dass die namentlich von den Nachfolgern Semper's

ausgebildete Theorie der technisch-materiellen Entstehung

der ältesten Ornamente und Kunstformen nicht stichhaltig

sei. Auch im II. Kapitel, das über den Wappenstil handelt,

tritt der Verfasser dieser Theorie' entgegen, welche aus der

symmetrischen Anordnung menschlicher oder Tierfiguren die

Entstehung dieser Ornamentation wiederum der Technik der

Textilkunst zuweisen will, von der es doch mehr als frag-

lich sei, ob sie zur Zeit des ersten Auftretens dieses Schemas

schon die entsprechend technisch hohe Ausbildung besaß.

Der Verfasser ist vielmehr der Ansicht, dass die Webetechnik

das bereits vorhandene Schema als das ihr zusagendste über-

nommen und für ihre Zwecke besonders ausgebildet habe.

Denn das System der Symmetrie findet ja der Mensch an

sich selbst vorbildlich vorhanden. Im III. Kapitel, welches

den Hauptteil des Buches bildet, giebt Dr. Riegl Aufschlüsse

über die Anfänge des Pflanxenornamentes und die Ent-

wiclcelung der ornamentalen Bänke. In seinen Ausführungen

über die Entstehung der Ranke und des Akanthusblattes

weicht Dr. Riegl zum Teil so wesentlich von den bisher

meistens üblichen Anschauungen ab, dass wir nur jedem,

mentik aufbauen möchte. Nach seinen „Stilfragen" zu ur-

teilen, scheint er für eine solche Geschichte einer der be-

rufensten Autoren zu sein. Nicht unerwähnt darf zum

Schlüsse bleiben, dass der Verfasser seine Ausführungen

durch eine große Anzahl passend gewählter Illustrationen

erläutert, von denen wir einige Proben in unserem Blatte

geben zu können in der Lage sind. H.

Müucheiier Kalender für 1895. Druck und Verlag der

Nationalen Verlagsanstalt München. Preis M. 1>—

Der seit einer Reihe von Jahren weit verbreitete Kalen-

der erscheint dieses Mal in neuer Ausstattung; er bringt an

Stelle der früheren Bilder die Stammwappen der gegenwärtig

im Deutschen Reiche regierenden Fürstenhäuser, in historisch-

heraldischer und künstlerischer Beziehung etwa dem Jahre

1470 angepasst. Der begleitende Text ist von dem Rat Seiler

aus dem Heroldsamt in Berlin verfasst, der auch die Her-

stellung der Wappen beaaufaichtigt hat. Da für die folgenden

Jahre eine Fortsetzung der Wappen geplant ist, wird im

Laufe der Jahre ein Handbuch der Wappenkunde entstehen

und können wir unseren Lesern schon aus diesem Grunde

die Anschaffung des Kalenders, der bei gediegener Aus-

stattung nur wenig kostet, empfehlen.