GMÜNDER FILIGRAN.

135

armen, heruntergekommenen Mainzer Goldschmiede

sehlagen Lärm und wollen gegen den Eindringling ge-

schützt sein; da sie unfähig sind; durch Bessermachen

der Konkurrenz zu begegnen, sind sie bereit, ihr durch

Schlechtermachen, d. h. durch noch geringeres Material

entgegenzutreten, dazu bedurfte es einer Herabsetzung

des gesetzlichen Feingehaltes. Doch wie weit hätte man

heruntergehen müssen, um mit Schwäbisch Gmünd zu

konkurriren? Man könnte auch die Stadtthore der

Gmünder Ware verschließen, aber einerseits darf man

das Marktrecht, das andere Vorteile bietet, nicht zu sehr

beschränken, andererseits war man mit den damaligen

Mitteln noch viel weniger als

heute im stände, eine geheime

Einfuhr zu hindern. Die zu-

ständige Mainzer Behörde hatte

schließlich — denn man lebte

noch damals unter dem Zeichen

des Freihandels — ein Ein-

sehen und gestattete, dass

Fingerhüte, Ringe, Kreuzlein

und Agnus Dei eingeführt wer-

den dürfen, während andere

Ware den in der Stadt üblichen

Feingehaltsbestimmungen un- '

terliegen sollten.

Bei diesen Verhandlungen

wurde eine amtliche Probe von

Gmünder Ware vorgenommen

und ergab folgendes Resultat:

Lot Grau

. 11 15'/2

• 11 4'/,

. 10 12

. 7 —

. 6 11

aus diesem'

Hemdknöpfe . .

Schuhschnallen .

Handbandschlösser

Kleiderknöpfe .

Kleine Knöpfe .

Wir lernen

Verzeichnis nicht nur den ge-

ringen Gehalt, sondern auch

das Feld dieser Goldschmieds-

arbeit kennen, geringe Ware

für den gemeinen Mann und

kleine Stücke, die in der

Tracht ihre Ver-

wendung finden. Die ._

Stadt Augsburg er-

laubte den Händlern,

Ginfinder Ware zu

führen, mit alleini-

gem Ausschlüsse der

silbernen Knöpfe.

Aus den Akten

der Münchener Gold-

schmiedezunft er-

zählt uns Dr. M. Ro-

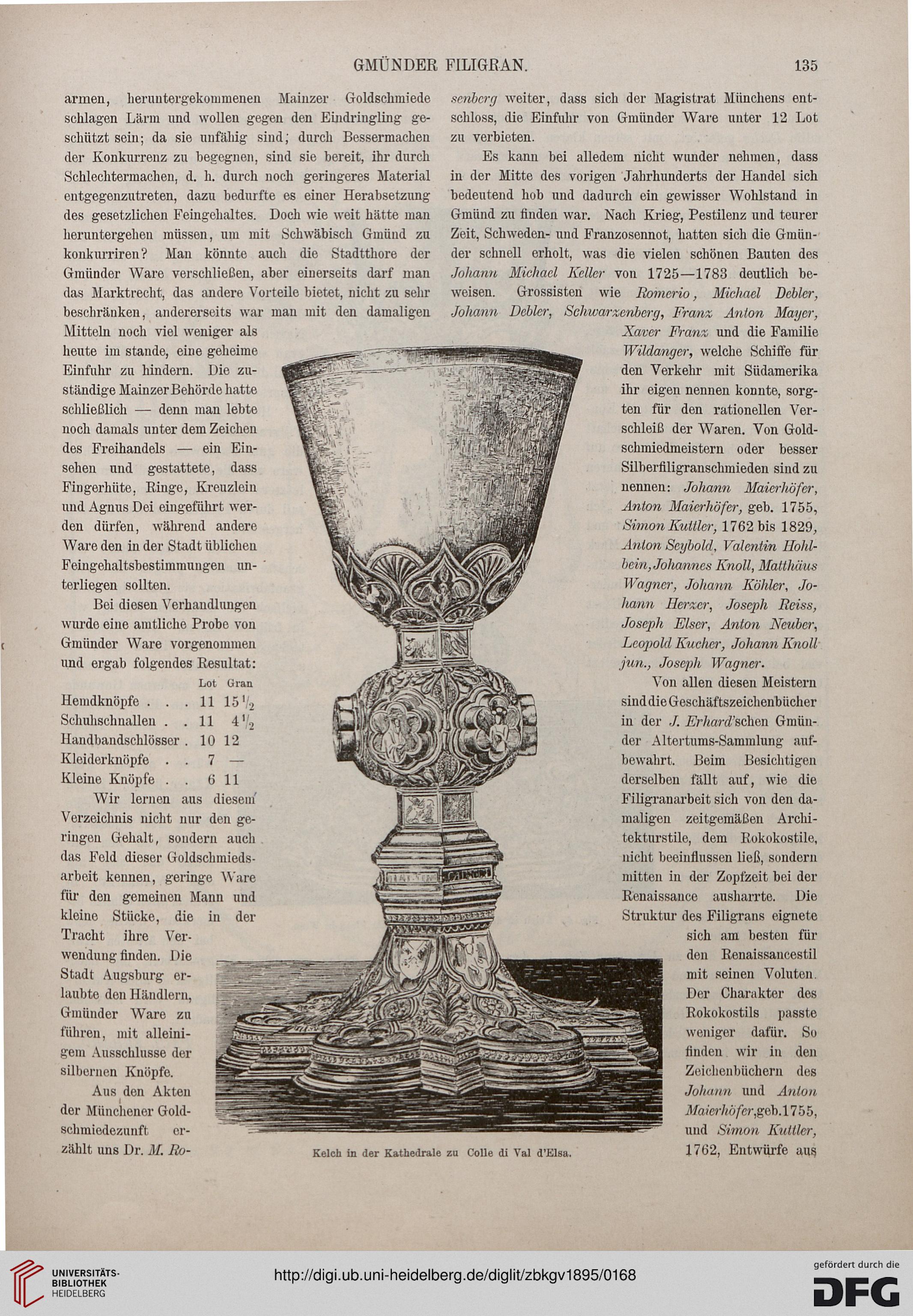

Kelch in der Kathedrale zu Colle di Val d'Elsa.

senberg weiter, dass sich der Magistrat Münchens ent-

schloss, die Einfuhr von Gmfinder Ware unter 12 Lot

zu verbieten.

Es kann bei alledem nicht wunder nehmen, dass

in der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Handel sich

bedeutend hob und dadurch ein gewisser Wohlstand in

Gmünd zu finden war. Nach Krieg, Pestilenz und teurer

Zeit, Schweden- und Franzosennot, hatten sich die Gmün-

der schnell erholt, was die vielen schönen Bauten des

Johann Michael Keller von 1725—1783 deutlich be-

weisen. Grossisten wie Romerio, Micliael Dehler,

Johann Dehler, Sehwarzenberg, Franz Anlon Mayer,

Xaver Franz und die Familie

Wildanger, welche Schiffe für

den Verkehr mit Südamerika

ihr eigen nennen konnte, sorg-

ten für den rationellen Ver-

schleiß der Waren. Von Gold-

schmiedmeistern oder besser

Silberfiligranschmieden sind zu

nennen: Johann Maierhöfer,

Anton Maierhöfer, geb. 1755,

Simon Kultier, 1762 bis 1829,

Anton Seybold, Valentin Hohl-

hein, Johannes Knoll, Mattluius

Wagner, Johann Köhler, Jo-

liann Herzer, Joseph Reiss,

Joseph Eiser, Anton Neuber,

Leopold Kucher, Johann Knoll

jun., Joseph Wagner.

Von allen diesen Meistern

sind die Geschäftszeichenbücher

in der ,/. Erhard'schen Gmün-

der Altertums-Sammlung auf-

bewahrt. Beim Besichtigen

derselben fällt auf, wie die

Filigranarbeit sich von den da-

maligen zeitgemäßen Archi-

tekturstile, dem Rokokostile,

nicht beeinflussen ließ, sondern

mitten in der Zopfzeit bei der

Renaissance ausharrte. Die

Struktur des Filigrans eignete

sich am besten fin-

den Renaissancestil

mit seinen Voluten.

Der Chanikter des

Rokokostils passte

weniger dafür. So

finden wir in den

Zeichenbüchern des

Johann und Anton,

Maierhöfer, geb. 17 5 5,

und Simon Kutiler,

1762, Entwürfe aus

135

armen, heruntergekommenen Mainzer Goldschmiede

sehlagen Lärm und wollen gegen den Eindringling ge-

schützt sein; da sie unfähig sind; durch Bessermachen

der Konkurrenz zu begegnen, sind sie bereit, ihr durch

Schlechtermachen, d. h. durch noch geringeres Material

entgegenzutreten, dazu bedurfte es einer Herabsetzung

des gesetzlichen Feingehaltes. Doch wie weit hätte man

heruntergehen müssen, um mit Schwäbisch Gmünd zu

konkurriren? Man könnte auch die Stadtthore der

Gmünder Ware verschließen, aber einerseits darf man

das Marktrecht, das andere Vorteile bietet, nicht zu sehr

beschränken, andererseits war man mit den damaligen

Mitteln noch viel weniger als

heute im stände, eine geheime

Einfuhr zu hindern. Die zu-

ständige Mainzer Behörde hatte

schließlich — denn man lebte

noch damals unter dem Zeichen

des Freihandels — ein Ein-

sehen und gestattete, dass

Fingerhüte, Ringe, Kreuzlein

und Agnus Dei eingeführt wer-

den dürfen, während andere

Ware den in der Stadt üblichen

Feingehaltsbestimmungen un- '

terliegen sollten.

Bei diesen Verhandlungen

wurde eine amtliche Probe von

Gmünder Ware vorgenommen

und ergab folgendes Resultat:

Lot Grau

. 11 15'/2

• 11 4'/,

. 10 12

. 7 —

. 6 11

aus diesem'

Hemdknöpfe . .

Schuhschnallen .

Handbandschlösser

Kleiderknöpfe .

Kleine Knöpfe .

Wir lernen

Verzeichnis nicht nur den ge-

ringen Gehalt, sondern auch

das Feld dieser Goldschmieds-

arbeit kennen, geringe Ware

für den gemeinen Mann und

kleine Stücke, die in der

Tracht ihre Ver-

wendung finden. Die ._

Stadt Augsburg er-

laubte den Händlern,

Ginfinder Ware zu

führen, mit alleini-

gem Ausschlüsse der

silbernen Knöpfe.

Aus den Akten

der Münchener Gold-

schmiedezunft er-

zählt uns Dr. M. Ro-

Kelch in der Kathedrale zu Colle di Val d'Elsa.

senberg weiter, dass sich der Magistrat Münchens ent-

schloss, die Einfuhr von Gmfinder Ware unter 12 Lot

zu verbieten.

Es kann bei alledem nicht wunder nehmen, dass

in der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Handel sich

bedeutend hob und dadurch ein gewisser Wohlstand in

Gmünd zu finden war. Nach Krieg, Pestilenz und teurer

Zeit, Schweden- und Franzosennot, hatten sich die Gmün-

der schnell erholt, was die vielen schönen Bauten des

Johann Michael Keller von 1725—1783 deutlich be-

weisen. Grossisten wie Romerio, Micliael Dehler,

Johann Dehler, Sehwarzenberg, Franz Anlon Mayer,

Xaver Franz und die Familie

Wildanger, welche Schiffe für

den Verkehr mit Südamerika

ihr eigen nennen konnte, sorg-

ten für den rationellen Ver-

schleiß der Waren. Von Gold-

schmiedmeistern oder besser

Silberfiligranschmieden sind zu

nennen: Johann Maierhöfer,

Anton Maierhöfer, geb. 1755,

Simon Kultier, 1762 bis 1829,

Anton Seybold, Valentin Hohl-

hein, Johannes Knoll, Mattluius

Wagner, Johann Köhler, Jo-

liann Herzer, Joseph Reiss,

Joseph Eiser, Anton Neuber,

Leopold Kucher, Johann Knoll

jun., Joseph Wagner.

Von allen diesen Meistern

sind die Geschäftszeichenbücher

in der ,/. Erhard'schen Gmün-

der Altertums-Sammlung auf-

bewahrt. Beim Besichtigen

derselben fällt auf, wie die

Filigranarbeit sich von den da-

maligen zeitgemäßen Archi-

tekturstile, dem Rokokostile,

nicht beeinflussen ließ, sondern

mitten in der Zopfzeit bei der

Renaissance ausharrte. Die

Struktur des Filigrans eignete

sich am besten fin-

den Renaissancestil

mit seinen Voluten.

Der Chanikter des

Rokokostils passte

weniger dafür. So

finden wir in den

Zeichenbüchern des

Johann und Anton,

Maierhöfer, geb. 17 5 5,

und Simon Kutiler,

1762, Entwürfe aus