DAS KUNSTGEWERBE ALS NÄHRQUELLE FÜR DAS HANDWERK.

153

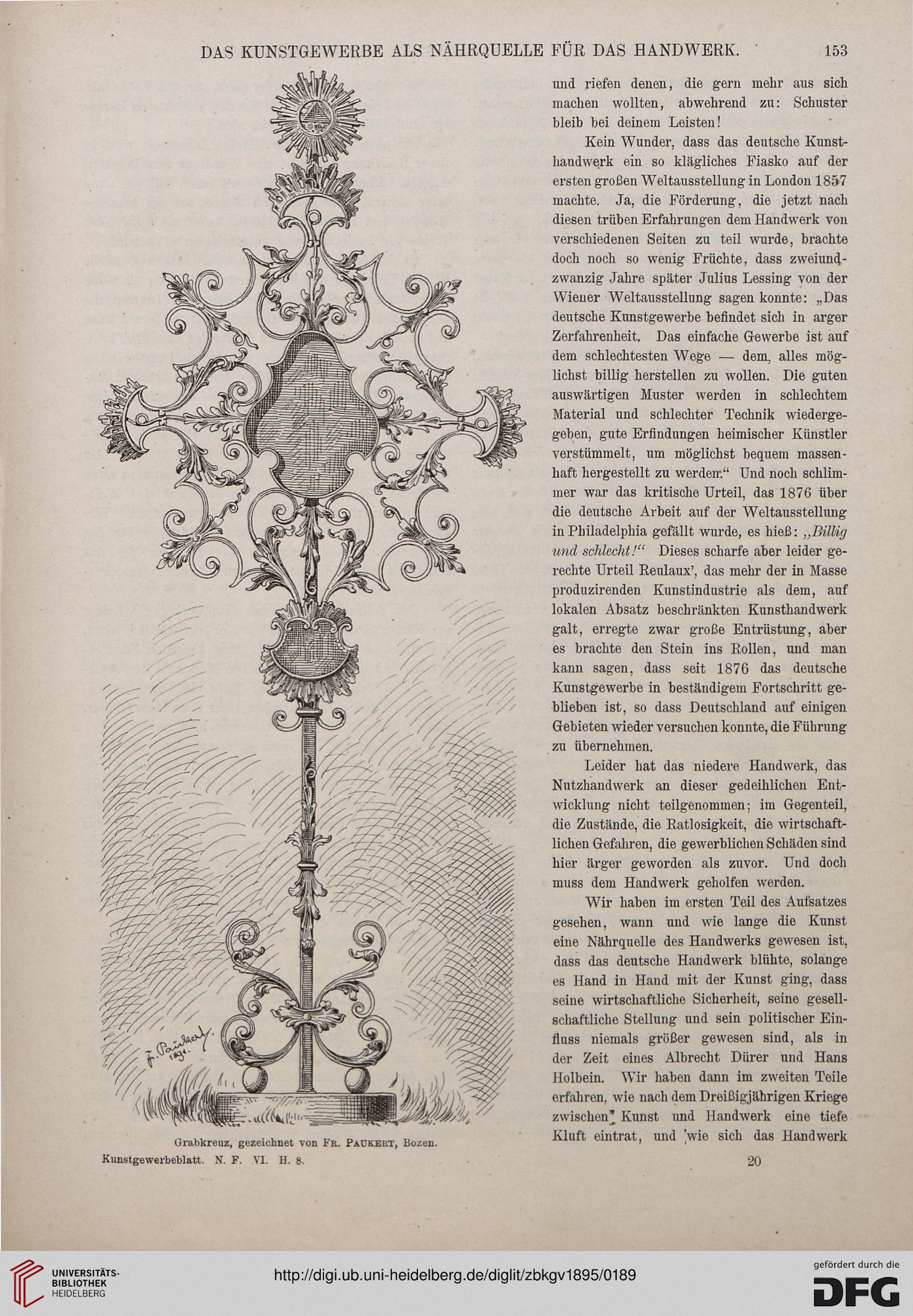

Grabkreuz, gezeichnet von Fb. Paükert, Bozen.

Kunstgewerbeblatt. N. F. VI. H. 8.

und riefen denen, die gern mehr aus sich

machen wollten, abwehrend zu: Schuster

bleib bei deinem Leisten!

Kein Wunder, dass das deutsche Kunst-

liandwerk ein so klägliches Fiasko auf der

ersten großen Weltausstellung in London 1857

machte. Ja, die Förderung, die jetzt nach

diesen trüben Erfahrungen dem Handwerk von

verschiedenen Seiten zu teil wurde, brachte

doch noch so wenig Früchte, dass zweiund-

zwanzig Jahre später Julius Lessing von der

Wiener Weltausstellung sagen konnte: „Das

deutsche Kunstgewerbe befindet sich in arger

Zerfahrenheit. Das einfache Gewerbe ist auf

dem schlechtesten Wege — dem, alles mög-

lichst billig herstellen zu wollen. Die guten

auswärtigen Muster werden in schlechtem

Material und schlechter Technik wiederge-

geben, gute Erfindungen heimischer Künstler

verstümmelt, um möglichst bequem massen-

haft hergestellt zu werden-." Und noch schlim-

mer war das kritische Urteil, das 1876 über

die deutsche Arbeit auf der Weltausstellung

in Philadelphia gefällt wurde, es hieß: „Billig

und schlecht!" Dieses scharfe aber leider ge-

rechte Urteil Reulaux', das mehr der in Masse

produzirenden Kunstindustrie als dem, auf

lokalen Absatz beschränkten Kunsthandwerk

galt, erregte zwar große Entrüstung, aber

es brachte den Stein ins Bollen, und man

kann sagen, dass seit 1876 das deutsche

Kunstgewerbe in beständigem Fortschritt ge-

blieben ist, so dass Deutschland auf einigen

Gebieten wieder versuchen konnte, die Führung

zu übernehmen.

Leider hat das niedere Handwerk, das

Nutzhandwerk an dieser gedeihlichen Ent-

wicklung nicht teilgenommen; im Gegenteil,

die Zustände, die Ratlosigkeit, die wirtschaft-

lichen Gefahren, die gewerblichen Schäden sind

hier ärger geworden als zuvor. Und doch

muss dem Handwerk geholfen werden.

Wir haben im ersten Teil des Aufsatzes

gesehen, wann und wie lange die Kunst

eine Nährquelle des Handwerks gewesen ist,

dass das deutsche Handwerk blühte, solange

es Hand in Hand mit der Kunst ging, dass

seine wirtschaftliche Sicherheit, seine gesell-

schaftliche Stellung und sein politischer Ein-

fluss niemals größer gewesen sind, als in

der Zeit eines Albrecht Dürer und Hans

Holbein. Wir haben dann im zweiten Teile

erfahren, wie nach dem Dreißigjährigen Kriege

zwischen* Kunst und Handwerk eine tiefe

Kluft eintrat, und 'wie sich das Handwerk

20

153

Grabkreuz, gezeichnet von Fb. Paükert, Bozen.

Kunstgewerbeblatt. N. F. VI. H. 8.

und riefen denen, die gern mehr aus sich

machen wollten, abwehrend zu: Schuster

bleib bei deinem Leisten!

Kein Wunder, dass das deutsche Kunst-

liandwerk ein so klägliches Fiasko auf der

ersten großen Weltausstellung in London 1857

machte. Ja, die Förderung, die jetzt nach

diesen trüben Erfahrungen dem Handwerk von

verschiedenen Seiten zu teil wurde, brachte

doch noch so wenig Früchte, dass zweiund-

zwanzig Jahre später Julius Lessing von der

Wiener Weltausstellung sagen konnte: „Das

deutsche Kunstgewerbe befindet sich in arger

Zerfahrenheit. Das einfache Gewerbe ist auf

dem schlechtesten Wege — dem, alles mög-

lichst billig herstellen zu wollen. Die guten

auswärtigen Muster werden in schlechtem

Material und schlechter Technik wiederge-

geben, gute Erfindungen heimischer Künstler

verstümmelt, um möglichst bequem massen-

haft hergestellt zu werden-." Und noch schlim-

mer war das kritische Urteil, das 1876 über

die deutsche Arbeit auf der Weltausstellung

in Philadelphia gefällt wurde, es hieß: „Billig

und schlecht!" Dieses scharfe aber leider ge-

rechte Urteil Reulaux', das mehr der in Masse

produzirenden Kunstindustrie als dem, auf

lokalen Absatz beschränkten Kunsthandwerk

galt, erregte zwar große Entrüstung, aber

es brachte den Stein ins Bollen, und man

kann sagen, dass seit 1876 das deutsche

Kunstgewerbe in beständigem Fortschritt ge-

blieben ist, so dass Deutschland auf einigen

Gebieten wieder versuchen konnte, die Führung

zu übernehmen.

Leider hat das niedere Handwerk, das

Nutzhandwerk an dieser gedeihlichen Ent-

wicklung nicht teilgenommen; im Gegenteil,

die Zustände, die Ratlosigkeit, die wirtschaft-

lichen Gefahren, die gewerblichen Schäden sind

hier ärger geworden als zuvor. Und doch

muss dem Handwerk geholfen werden.

Wir haben im ersten Teil des Aufsatzes

gesehen, wann und wie lange die Kunst

eine Nährquelle des Handwerks gewesen ist,

dass das deutsche Handwerk blühte, solange

es Hand in Hand mit der Kunst ging, dass

seine wirtschaftliche Sicherheit, seine gesell-

schaftliche Stellung und sein politischer Ein-

fluss niemals größer gewesen sind, als in

der Zeit eines Albrecht Dürer und Hans

Holbein. Wir haben dann im zweiten Teile

erfahren, wie nach dem Dreißigjährigen Kriege

zwischen* Kunst und Handwerk eine tiefe

Kluft eintrat, und 'wie sich das Handwerk

20