Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Band.

108

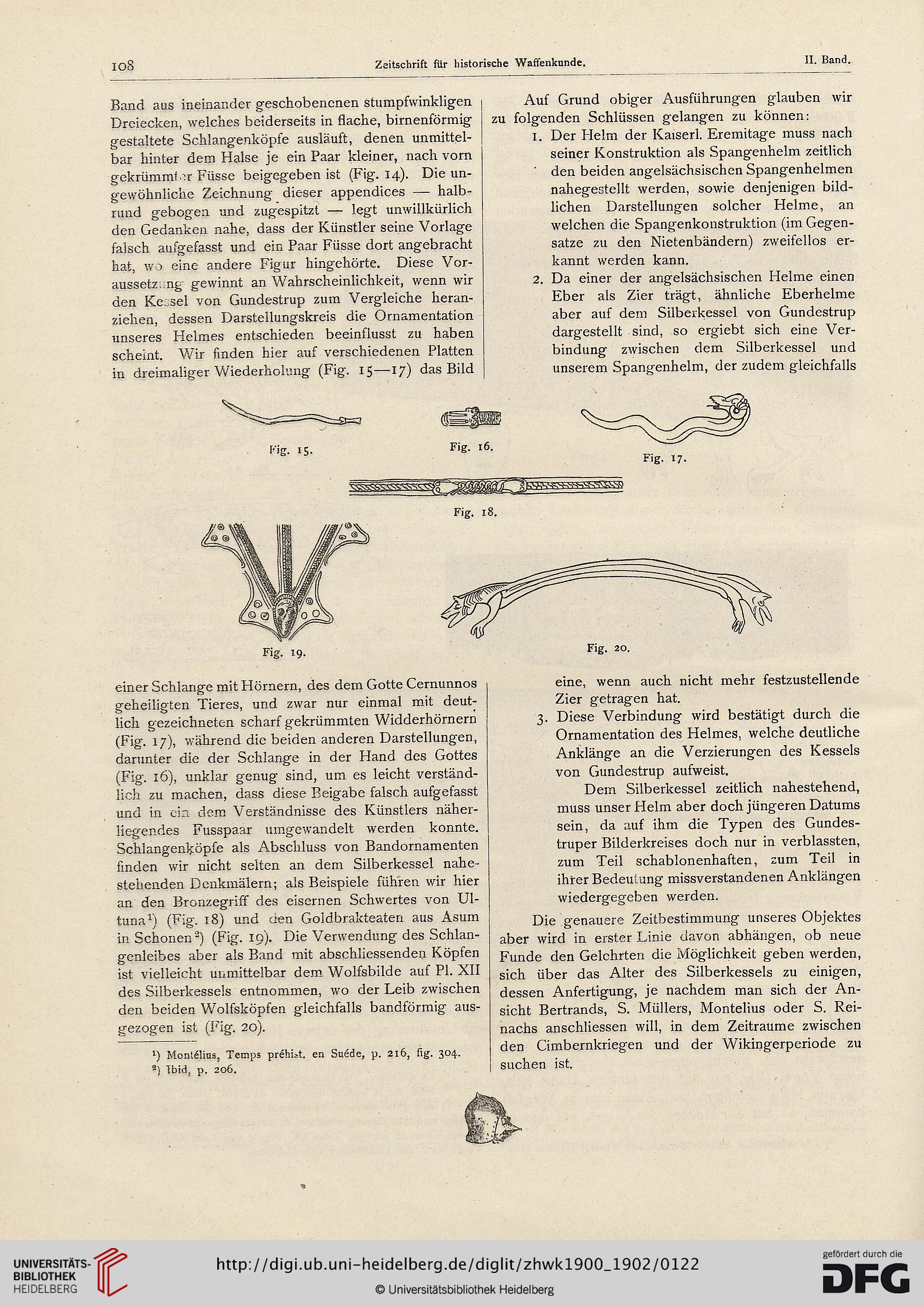

Band aus ineinander geschobenenen stumpfwinkligen

Dreiecken, welches beiderseits in flache, birnenförmig

gestaltete Schlangenköpfe ausläuft, denen unmittel-

bar hinter dem Halse je ein Paar kleiner, nach vorn

gekrümmter Füsse beigegeben ist (Fig. 14). Die un-

gewöhnliche Zeichnung dieser appendices — halb-

rund gebogen und zugespitzt — legt unwillkürlich

den Gedanken nahe, dass der Künstler seine Vorlage

falsch aufgefasst und ein Paar Füsse dort angebracht

hat, wo eine andere Figur hingehörte. Diese Vor-

aussetz. ng gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir

den Ke sei von Gundestrup zum Vergleiche heran-

ziehen, dessen Darstellungskreis die Ornamentation

unseres Helmes entschieden beeinflusst zu haben

scheint. Wir finden hier auf verschiedenen Platten

in dreimaliger Wiederholung (Fig. 15—17) das Bild

Fig. 15. Fig. 16.

Auf Grund obiger Ausführungen glauben wir

zu folgenden Schlüssen gelangen zu können:

1. Der Plelrn der Kaiserl. Eremitage muss nach

seiner Konstruktion als Spangenhelm zeitlich

den beiden angelsächsischen Spangenhelmen

nahegestellt werden, sowie denjenigen bild-

lichen Darstellungen solcher Helme, an

welchen die Spangenkonstruktion (im Gegen-

sätze zu den Nietenbändern) zweifellos er-

kannt werden kann.

2. Da einer der angelsächsischen Helme einen

Eber als Zier trägt, ähnliche Eberhelme

aber auf dem Silberkessel von Gundestrup

dargestellt sind, so ergiebt sich eine Ver-

bindung zwischen dem Silberkessel und

unserem Spangenhelm, der zudem gleichfalls

Fig. 17.

Fig. 18.

einer Schlange mit Hörnern, des dem Gotte Cernunnos

geheiligten Tieres, und zwar nur einmal mit deut-

lich gezeichneten scharf gekrümmten Widderhörnern

(Fig. 17), während die beiden anderen Darstellungen,

darunter die der Schlange in der Hand des Gottes

(Fig. 16), unklar genug sind, um es leicht verständ-

lich zu machen, dass diese Beigabe falsch aufgefasst

und in ein dem Verständnisse des Künstlers näher-

liegendes Fusspaar umgewandelt werden konnte.

Schlangenköpfe als Abschluss von Bandornamenten

finden wir nicht selten an dem Silberkessel nahe-

stehenden Denkmälern; als Beispiele führen wir hier

an den Bronzegriff des eisernen Schwertes von Ul-

tuna1) (Fig. 18) und den Goldbrakteaten aus Asum

in Schonen'2) (Fig. 19). Die Verwendung des Schlan-

genleibes aber als Band mit abschliessenden Köpfen

ist vielleicht unmittelbar dem Wolfsbilde auf PI. XII

des Silberkessels entnommen, wo der Leib zwischen

den beiden Wolfsköpfen gleichfalls bandförmig aus-

gezogen ist (Fig. 20).

l) Mont^lius, Temps prehnt. en Suede, p. 216, fig. 304.

2! Ibid, p, 206.

eine, wenn auch nicht mehr festzustellende

Zier getragen hat.

3. Diese Verbindung wird bestätigt durch die

Ornamentation des Helmes, welche deutliche

Anklänge an die Verzierungen des Kessels

von Gundestrup aufweist.

Dem Silberkessel zeitlich nahestehend,

muss unser Helm aber doch jüngeren Datums

sein, da auf ihm die Typen des Gundes-

truper Bilderkreises doch nur in verblassten,

zum Teil schablonenhaften, zum Teil in

ihrer Bedeutung missverstandenen Anklängen

wiedergegeben werden.

Die genauere Zeitbestimmung unseres Objektes

aber wird in erster Linie davon abhängen, ob neue

Funde den Gelehrten die Möglichkeit geben werden,

sich über das Alter des Silberkessels zu einigen,

dessen Anfertigung, je nachdem man sich der An-

sicht Bertrands, S. Müllers, Montelius oder S. Rei-

nachs anschliessen will, in dem Zeiträume zwischen

den Cimbernkriegen und der Wikingerperiode zu

suchen ist.

II. Band.

108

Band aus ineinander geschobenenen stumpfwinkligen

Dreiecken, welches beiderseits in flache, birnenförmig

gestaltete Schlangenköpfe ausläuft, denen unmittel-

bar hinter dem Halse je ein Paar kleiner, nach vorn

gekrümmter Füsse beigegeben ist (Fig. 14). Die un-

gewöhnliche Zeichnung dieser appendices — halb-

rund gebogen und zugespitzt — legt unwillkürlich

den Gedanken nahe, dass der Künstler seine Vorlage

falsch aufgefasst und ein Paar Füsse dort angebracht

hat, wo eine andere Figur hingehörte. Diese Vor-

aussetz. ng gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir

den Ke sei von Gundestrup zum Vergleiche heran-

ziehen, dessen Darstellungskreis die Ornamentation

unseres Helmes entschieden beeinflusst zu haben

scheint. Wir finden hier auf verschiedenen Platten

in dreimaliger Wiederholung (Fig. 15—17) das Bild

Fig. 15. Fig. 16.

Auf Grund obiger Ausführungen glauben wir

zu folgenden Schlüssen gelangen zu können:

1. Der Plelrn der Kaiserl. Eremitage muss nach

seiner Konstruktion als Spangenhelm zeitlich

den beiden angelsächsischen Spangenhelmen

nahegestellt werden, sowie denjenigen bild-

lichen Darstellungen solcher Helme, an

welchen die Spangenkonstruktion (im Gegen-

sätze zu den Nietenbändern) zweifellos er-

kannt werden kann.

2. Da einer der angelsächsischen Helme einen

Eber als Zier trägt, ähnliche Eberhelme

aber auf dem Silberkessel von Gundestrup

dargestellt sind, so ergiebt sich eine Ver-

bindung zwischen dem Silberkessel und

unserem Spangenhelm, der zudem gleichfalls

Fig. 17.

Fig. 18.

einer Schlange mit Hörnern, des dem Gotte Cernunnos

geheiligten Tieres, und zwar nur einmal mit deut-

lich gezeichneten scharf gekrümmten Widderhörnern

(Fig. 17), während die beiden anderen Darstellungen,

darunter die der Schlange in der Hand des Gottes

(Fig. 16), unklar genug sind, um es leicht verständ-

lich zu machen, dass diese Beigabe falsch aufgefasst

und in ein dem Verständnisse des Künstlers näher-

liegendes Fusspaar umgewandelt werden konnte.

Schlangenköpfe als Abschluss von Bandornamenten

finden wir nicht selten an dem Silberkessel nahe-

stehenden Denkmälern; als Beispiele führen wir hier

an den Bronzegriff des eisernen Schwertes von Ul-

tuna1) (Fig. 18) und den Goldbrakteaten aus Asum

in Schonen'2) (Fig. 19). Die Verwendung des Schlan-

genleibes aber als Band mit abschliessenden Köpfen

ist vielleicht unmittelbar dem Wolfsbilde auf PI. XII

des Silberkessels entnommen, wo der Leib zwischen

den beiden Wolfsköpfen gleichfalls bandförmig aus-

gezogen ist (Fig. 20).

l) Mont^lius, Temps prehnt. en Suede, p. 216, fig. 304.

2! Ibid, p, 206.

eine, wenn auch nicht mehr festzustellende

Zier getragen hat.

3. Diese Verbindung wird bestätigt durch die

Ornamentation des Helmes, welche deutliche

Anklänge an die Verzierungen des Kessels

von Gundestrup aufweist.

Dem Silberkessel zeitlich nahestehend,

muss unser Helm aber doch jüngeren Datums

sein, da auf ihm die Typen des Gundes-

truper Bilderkreises doch nur in verblassten,

zum Teil schablonenhaften, zum Teil in

ihrer Bedeutung missverstandenen Anklängen

wiedergegeben werden.

Die genauere Zeitbestimmung unseres Objektes

aber wird in erster Linie davon abhängen, ob neue

Funde den Gelehrten die Möglichkeit geben werden,

sich über das Alter des Silberkessels zu einigen,

dessen Anfertigung, je nachdem man sich der An-

sicht Bertrands, S. Müllers, Montelius oder S. Rei-

nachs anschliessen will, in dem Zeiträume zwischen

den Cimbernkriegen und der Wikingerperiode zu

suchen ist.