B213: Der Liebesbrief

Detailreiche Erzählung eines fehlgeschlagenen Briefdiktats

Verfasser: Gozold (nur in He10 genannt)

Datierung: früheste Überlieferung 1470/71 (Pr2) bzw. 15. Jh. (He10)

Überlieferung:

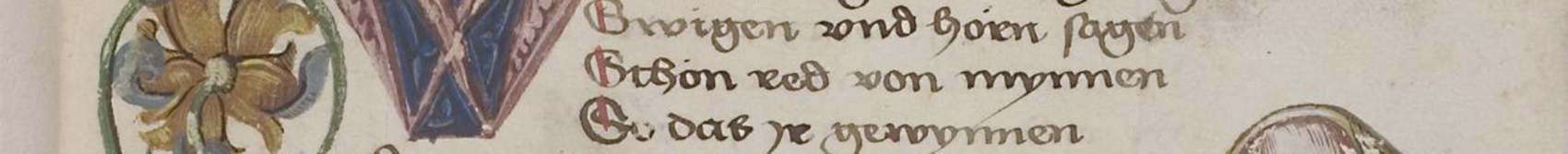

Be3 60r–62v; 134 V.

He10 82v–85v; 134 V.

Lg4 188r–190v; 133 V.

Pr2 47r–49r; 138 V.

Edition:

Haltaus 1840, 145–147 Nr. II 10

(nach Pr2 mit Laa. von Lg4 auf XLIV);

Geuther 1899, 95f. (V. 1–56, 102–107 nach He10); Matthaei 1913, 156

(Laa. von He10)

Literatur:

Geuther 1899, 95–97; Glier 2VL 3 (1981), 204; Lieb 2008, 205–207

Beschreibung der Überlieferung:

Überliefert in der reinen Minneredensammlung He10 sowie in den Hss. der ›Hätzlerin-Gruppe‹ (Be3, Lg4 und Pr2), jeweils im Kontext anderer Minnereden.

Der Text von Pr2 findet sich weitgehend ohne signifikante Varianz in Be3 und Lg4 (in beiden Hss. fehlen die Verse Pr2 18–20 und 108, das Verspaar Pr2 50f. ist geringfügig umformuliert; in Lg4 fehlt darüber hinaus Pr2 17). He10 hat einen Sprachstand, der auf eine niederdeutsche Vorlage hindeutet (vgl. dazu Geuther 1899, 97). Ferner finden sich hier im Vergleich mit dem Rest der Überlieferung Textlücken (es fehlen die Verse Pr2 104–106 und 108), Umstellungen (Pr2 45f., 81f., 99f. und 117f.), anders formulierte Passagen (u.a. Pr2 27–29 und die auf 103 folgenden Verse, vgl. den Abdruck bei Geuther 1899; mit neuen Reimworten umformuliert sind auch die Verspaare Pr2 54f. und 69f.) und häufige Wortvarianzen (u.a. ist Pr2 14: die schön ersetzt durch He10 14: die süzze, analog auch in Pr2 92 und 128; statt Pr2 19: Den gäb ich im sammer got steht He10 19: Von mynem munde alz helff mir got; statt Pr2 38: Mein crafft ist mir entsigen steht He10 38: Mir will myn herze nydersigen). Allerdings ergeben sich daraus nur teilweise signifikante Änderungen des Inhalts: Statt Pr2 77: ich mynn ain knaben hat He10 77: ritter, passend dazu ist die Standesposition des Sprechers abgeschwächt: Statt Pr2 121: Ich solt tuon anders was steht in He10 117: Ich solt schaffen mynem herren etwaz.

Überschrift:

Wie lieb ein Fraw einen Knaben hett (Be3; gleichlautend in Lg4 und Pr2)

Dis ist gozoldis Sproch (He10)

Inhalt:

(Nach Pr2) · A Eingangsszene (1–15): Nach einem Segenswunsch an die Geliebte

(1: O wol dir, lieb, wolgetavn) beginnt unvermittelt die Erzählung: An einem Morgen nähert sich dem Sprecher eine

wunderschöne Frau (beste Kleidung; goldene Locken unter der Haube) und grüßt ihn.

Er kann sich kaum beherrschen, mit seiner Hand ihren schneeweißen Hals zu berühren,

der lang, nackt, weich und rund sei.

B Gespräch (16–104): Nach wechselseitiger Begrüßung sagt die Frau, dass sie sehr gerne einen anderen Mann küssen würde. ♦ Der Sprecher meint, sie spotte. ♦ Sie aber bekräftigt, dass sogar die Anwesenheit des Sprechers sie nicht stören würde. ♦ Er wendet ein, dass es sich besser füge: Er sei hier und jener dort. ♦ Sie aber beklagt die Trennung von ihrem Geliebten ausführlich. Nur nach außen sei sie fröhlich, doch leide sie große Qual (Krankheitssymptome: Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Schwäche). Sie bittet den Sprecher um ein Rezept gegen die sie überkommende Ohnmacht und fordert ihn auf, das Brennen ihres Herzens (46: recht als ein kertz) mit seiner Hand zu fühlen (45: leg dein hannd vff mein hertz). ♦ Der Sprecher diagnostiziert, das komme alles von der Minne. ♦ Die Frau klagt über Rastlosigkeit und bittet den Sprecher, ihr den Puls zu fühlen, ob er schnell oder langsam schlage, und fragt, ob Schwitzen helfen könne (60f.: ob ich läg | In ainem schwaisz). ♦ Schweiß vertreibe nur körperliche Leiden, stellt der Sprecher fest und fragt, ob sie noch andere Schmerzen habe. ♦ Ja, im Herzen, das bewege sich in ihr Recht als ein Schmid in der schmitten (68). ♦ Der Sprecher diagnostiziert: frawe mein | Es ist der mynn ethica (72f.). ♦ Die Frau gesteht ihm nun (unvermittelter Übergang) ihre heimliche Liebe zu einem jungen Mann, dem Schönsten, sieht sich aber beim Gedanken an ihn schon von Symptomen der Liebeskrankheit überfallen (Kalt- und Warmgefühl; kalt und blau werde ihr der Mund; Blässe und Röte der Wangen). Sie fürchtet den Tod aus Liebesleid. Um Abhilfe zu schaffen, bittet sie den Sprecher, für sie einen offenbarenden Brief an den Geliebten zu schreiben. ♦ Der Sprecher ziert sich. ♦ (unklarer Sprecherwechsel in 98–101) Die Frau (?) bittet ihn und verweist darauf (?), dass sie ihm früher viel Gutes getan habe. ♦ Der Sprecher ist zum Diktat bereit.

C Briefdiktat und Ohnmacht (105–138): Nachdem er die ersten Zeilen mit Wortwiederholungen (107–109: Lieb vnd lieb, ee lieb vnd noch lieb! | Also bin ich dir hie, | Meines hertzen lieb on end) geschrieben hat, fordert der Schreiber weiteren Text, sofern sie noch bei Sinnen sei. ♦ Da die Frau nicht weiß, wie sie den Text fortführen könnte, (114f.: Wav ist witz vnd wort? | Wav sind synn, wav ist gedanck?), klagt sie, fast verstummend, über die lange Trennung. ♦ Er fragt sie nochmals, ob sie noch bei Sinnen sei. Er wird langsam ungeduldig, da er anderes zu tun habe. ♦ Sie bittet ihn, sie erst einmal ausruhen zu lassen. ♦ Er wirft nun vor Verärgerung (124: Vor zoren) die Feder hin, sieht, wie sie in Ohnmacht fällt und eine Flamme aus ihrem Mund kommt, sodass ihr Mund ganz trocken wird. Er bedauert, das Feuer nicht ausgeschlagen zu haben, da sie von der Liebe so große Not leiden müsse. Wegen dieser Umstände lässt er den Brief ungeschrieben.

Parallelen:

Geuther 1899, 70–73, weist auf ähnliche Formulierungen in B194 und B219 hin (mit Belegstellenliste), und vermutet hinter dem in der Überschrift in He10 genannten ›Gozold‹ den (mitteldeutschen oder niederdeutschen) Autor aller drei Texte. Schwierigkeiten mit der Abfassung eines Briefes werden auch in B355 und Z60 thematisiert.

[Die Informationen stammen aus: Jacob Klingner/Ludger Lieb: Handbuch Minnereden. Berlin, Boston: de Gruyter 2013, Band 1. - Korrekturen, Aktualisierungen und Ergänzungen werden stillschweigend vorgenommen.]