gen. Blut ist über Gesicht und Hals gespritzt. Obgleich er noch bewe-

gungslos daliegt, greift der Riese nach dem blutbesudelten Pfahl, um ihn

von sich zu werfen. Wiederum sind zwei Phasen des Geschehens in ei-

nem Bilde vereinigt durch die chiffrehafte Bewegung eines Armes, die

aber als wesentliches Kompositionselement erscheint.

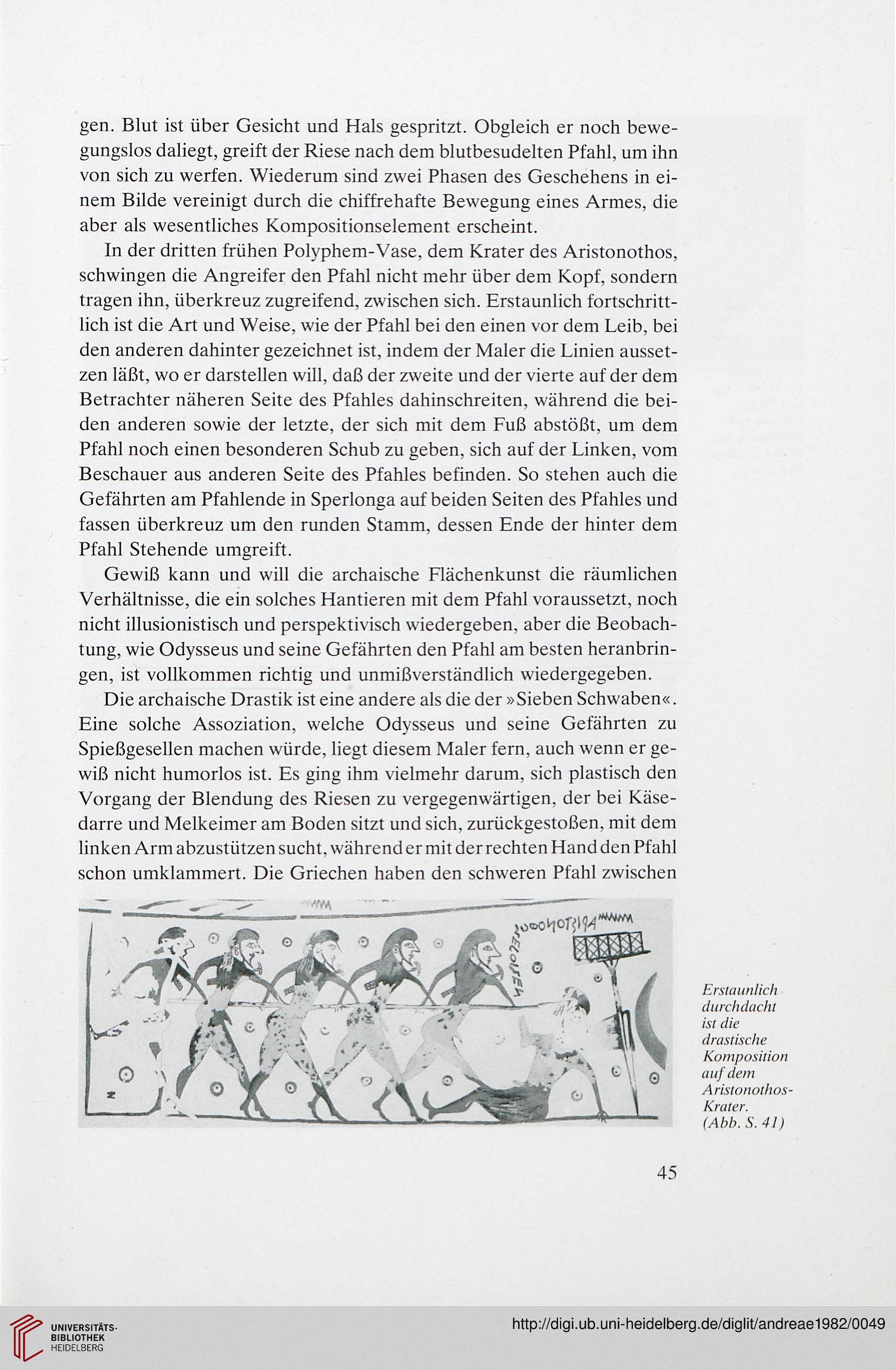

In der dritten frühen Polyphem-Vase, dem Krater des Aristonothos,

schwingen die Angreifer den Pfahl nicht mehr über dem Kopf, sondern

tragen ihn, überkreuz zugreifend, zwischen sich. Erstaunlich fortschritt-

lich ist die Art und Weise, wie der Pfahl bei den einen vor dem Leib, bei

den anderen dahinter gezeichnet ist, indem der Maler die Linien ausset-

zen läßt, wo er darstellen will, daß der zweite und der vierte auf der dem

Betrachter näheren Seite des Pfahles dahinschreiten, während die bei-

den anderen sowie der letzte, der sich mit dem Fuß abstößt, um dem

Pfahl noch einen besonderen Schub zu geben, sich auf der Linken, vom

Beschauer aus anderen Seite des Pfahles befinden. So stehen auch die

Gefährten am Pfahlende in Sperlonga auf beiden Seiten des Pfahles und

fassen überkreuz um den runden Stamm, dessen Ende der hinter dem

Pfahl Stehende umgreift.

Gewiß kann und will die archaische Flächenkunst die räumlichen

Verhältnisse, die ein solches Hantieren mit dem Pfahl voraussetzt, noch

nicht illusionistisch und perspektivisch wiedergeben, aber die Beobach-

tung, wie Odysseus und seine Gefährten den Pfahl am besten heranbrin-

gen, ist vollkommen richtig und unmißverständlich wiedergegeben.

Die archaische Drastik ist eine andere als die der »Sieben Schwaben«.

Eine solche Assoziation, welche Odysseus und seine Gefährten zu

Spießgesellen machen würde, liegt diesem Maler fern, auch wenn er ge-

wiß nicht humorlos ist. Es ging ihm vielmehr darum, sich plastisch den

Vorgang der Blendung des Riesen zu vergegenwärtigen, der bei Käse-

darre und Melkeimer am Boden sitzt und sich, zurückgestoßen, mit dem

linken Arm abzustützen sucht, während er mit der rechten Hand den Pfahl

schon umklammert. Die Griechen haben den schweren Pfahl zwischen

Erstaunlich

durchdacht

ist die

drastische

Komposition

auf dem

Aristonothos-

Krater.

(Abb. S.41)

45

gungslos daliegt, greift der Riese nach dem blutbesudelten Pfahl, um ihn

von sich zu werfen. Wiederum sind zwei Phasen des Geschehens in ei-

nem Bilde vereinigt durch die chiffrehafte Bewegung eines Armes, die

aber als wesentliches Kompositionselement erscheint.

In der dritten frühen Polyphem-Vase, dem Krater des Aristonothos,

schwingen die Angreifer den Pfahl nicht mehr über dem Kopf, sondern

tragen ihn, überkreuz zugreifend, zwischen sich. Erstaunlich fortschritt-

lich ist die Art und Weise, wie der Pfahl bei den einen vor dem Leib, bei

den anderen dahinter gezeichnet ist, indem der Maler die Linien ausset-

zen läßt, wo er darstellen will, daß der zweite und der vierte auf der dem

Betrachter näheren Seite des Pfahles dahinschreiten, während die bei-

den anderen sowie der letzte, der sich mit dem Fuß abstößt, um dem

Pfahl noch einen besonderen Schub zu geben, sich auf der Linken, vom

Beschauer aus anderen Seite des Pfahles befinden. So stehen auch die

Gefährten am Pfahlende in Sperlonga auf beiden Seiten des Pfahles und

fassen überkreuz um den runden Stamm, dessen Ende der hinter dem

Pfahl Stehende umgreift.

Gewiß kann und will die archaische Flächenkunst die räumlichen

Verhältnisse, die ein solches Hantieren mit dem Pfahl voraussetzt, noch

nicht illusionistisch und perspektivisch wiedergeben, aber die Beobach-

tung, wie Odysseus und seine Gefährten den Pfahl am besten heranbrin-

gen, ist vollkommen richtig und unmißverständlich wiedergegeben.

Die archaische Drastik ist eine andere als die der »Sieben Schwaben«.

Eine solche Assoziation, welche Odysseus und seine Gefährten zu

Spießgesellen machen würde, liegt diesem Maler fern, auch wenn er ge-

wiß nicht humorlos ist. Es ging ihm vielmehr darum, sich plastisch den

Vorgang der Blendung des Riesen zu vergegenwärtigen, der bei Käse-

darre und Melkeimer am Boden sitzt und sich, zurückgestoßen, mit dem

linken Arm abzustützen sucht, während er mit der rechten Hand den Pfahl

schon umklammert. Die Griechen haben den schweren Pfahl zwischen

Erstaunlich

durchdacht

ist die

drastische

Komposition

auf dem

Aristonothos-

Krater.

(Abb. S.41)

45