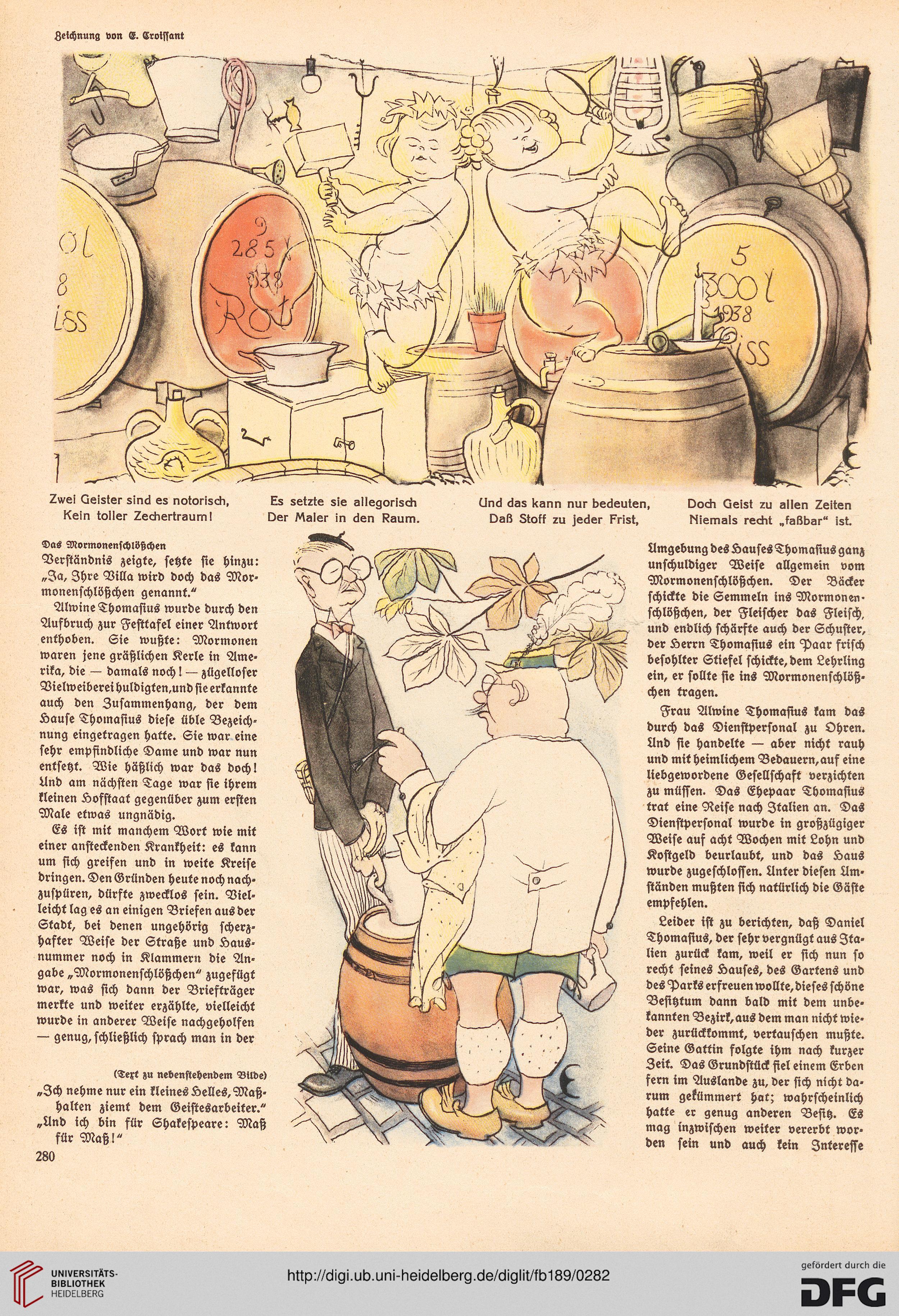

Zeichnung von Q. Croissant

Zwei Geister sind es notorisch,

Kein toller Zechertraum!

Es setzte sie allegorisch

Der Maler in den Raum.

Und das kann nur bedeuten,

Daß Stoff zu jeder Frist,

Doch Geist zu allen Zeiten

Niemals recht „faßbar“ ist.

Das Mormonenschlößchen

Verständnis zeigte, setzte sie hinzu:

„Ja, Ihre Villa wird doch das Mor-

monenschlößchen genannt.“

Alwine Thomasius wurde durch den

Aufbruch zur Festtafel einer Antwort

enthoben. Sie wußte: Mormonen

waren jene gräßlichen Kerle in Ame-

rika, die — damals noch! — zügelloser

Vielweiberei huldigten.und sie erkannte

auch den Zusammenhang, der dem

Lause Thomasius diese üble Bezeich-

nung eingetragen hatte. Sie war eine

sehr empfindliche Dame und war nun

entsetzt. Wie häßlich war das doch!

Und am nächsten Tage war sie ihrem

kleinen Lofstaat gegenüber zum ersten

Male etwas ungnädig.

Es ist mit manchem Wort wie mit

einer ansteckenden Krankheit: es kann

um sich greisen und in weite Kreise

dringen. Den Gründen heute noch nach-

zuspüren, dürste zwecklos sein. Viel-

leicht lag es an einigen Briefen aus der

Stadt, bei denen ungehörig scherz-

hafter Weise der Straße und Laus-

nummer noch in Klammern die An-

gabe „Mormonenschlößchen“ zugefügt

war, was sich dann der Briefträger

merkte und weiter erzählte, vielleicht

wurde in anderer Weise nachgeholfen

— genug, schließlich sprach man in der

(Text zu nebenstehendem Bilde)

„Ich nehme nur ein kleines Lelles,Maß-

Halten ziemt dem Geistesarbeiter."

„And ich bin für Shakespeare: Maß

für Maß!“

Umgebung des Laufes Thomasius ganz

unschuldiger Weise allgemein vom

Mormonenschlößchen. Der Bäcker

schickte die Semmeln ins Mormonen -

schlößchen, der Fleischer das Fleisch,

und endlich schärfte auch der Schuster,

der Lerrn Thomasius ein Paar frisch

besohlter Stiefel schickte, dem Lehrling

ein, er sollte sie ins Mormonenschlöß-

chen tragen.

Frau Alwine Thomasius kam das

durch das Dienstpersonal zu Ohren.

And sie handelte — aber nicht rauh

und mit heimlichem Bedauern, auf eine

liebgewordene Gesellschaft verzichten

zu müssen. Das Ehepaar Thomasius

trat eine Reise nach Italien an. Das

Dienstpersonal wurde in großzügiger

Weise auf acht Wochen mit Lohn und

Kostgeld beurlaubt, und das Laus

wurde zugeschlossen. Unter diesen Um-

ständen mußten sich natürlich die Gäste

empfehlen.

Leider ist zu berichten, daß Daniel

Thomasius, der sehr vergnügt aus Ita-

lien zurück kam, weil er sich nun so

recht seines Laufes, des Gartens und

des Parks erfreuen wollte, dieses schöne

Besitztum dann bald mit dem unbe-

kannten Bezirk, aus dem man nicht wie-

der zurückkommt, vertauschen mußte.

Seine Gattin folgte ihm nach kurzer

Zeit. Das Grundstück fiel einem Erben

fern im Auslande zu, der sich nicht da-

rum gekümmert hat; wahrscheinlich

hatte er genug anderen Besitz. Es

mag inzwischen weiter vererbt wor-

den sein und auch kein Interesse

280

Zwei Geister sind es notorisch,

Kein toller Zechertraum!

Es setzte sie allegorisch

Der Maler in den Raum.

Und das kann nur bedeuten,

Daß Stoff zu jeder Frist,

Doch Geist zu allen Zeiten

Niemals recht „faßbar“ ist.

Das Mormonenschlößchen

Verständnis zeigte, setzte sie hinzu:

„Ja, Ihre Villa wird doch das Mor-

monenschlößchen genannt.“

Alwine Thomasius wurde durch den

Aufbruch zur Festtafel einer Antwort

enthoben. Sie wußte: Mormonen

waren jene gräßlichen Kerle in Ame-

rika, die — damals noch! — zügelloser

Vielweiberei huldigten.und sie erkannte

auch den Zusammenhang, der dem

Lause Thomasius diese üble Bezeich-

nung eingetragen hatte. Sie war eine

sehr empfindliche Dame und war nun

entsetzt. Wie häßlich war das doch!

Und am nächsten Tage war sie ihrem

kleinen Lofstaat gegenüber zum ersten

Male etwas ungnädig.

Es ist mit manchem Wort wie mit

einer ansteckenden Krankheit: es kann

um sich greisen und in weite Kreise

dringen. Den Gründen heute noch nach-

zuspüren, dürste zwecklos sein. Viel-

leicht lag es an einigen Briefen aus der

Stadt, bei denen ungehörig scherz-

hafter Weise der Straße und Laus-

nummer noch in Klammern die An-

gabe „Mormonenschlößchen“ zugefügt

war, was sich dann der Briefträger

merkte und weiter erzählte, vielleicht

wurde in anderer Weise nachgeholfen

— genug, schließlich sprach man in der

(Text zu nebenstehendem Bilde)

„Ich nehme nur ein kleines Lelles,Maß-

Halten ziemt dem Geistesarbeiter."

„And ich bin für Shakespeare: Maß

für Maß!“

Umgebung des Laufes Thomasius ganz

unschuldiger Weise allgemein vom

Mormonenschlößchen. Der Bäcker

schickte die Semmeln ins Mormonen -

schlößchen, der Fleischer das Fleisch,

und endlich schärfte auch der Schuster,

der Lerrn Thomasius ein Paar frisch

besohlter Stiefel schickte, dem Lehrling

ein, er sollte sie ins Mormonenschlöß-

chen tragen.

Frau Alwine Thomasius kam das

durch das Dienstpersonal zu Ohren.

And sie handelte — aber nicht rauh

und mit heimlichem Bedauern, auf eine

liebgewordene Gesellschaft verzichten

zu müssen. Das Ehepaar Thomasius

trat eine Reise nach Italien an. Das

Dienstpersonal wurde in großzügiger

Weise auf acht Wochen mit Lohn und

Kostgeld beurlaubt, und das Laus

wurde zugeschlossen. Unter diesen Um-

ständen mußten sich natürlich die Gäste

empfehlen.

Leider ist zu berichten, daß Daniel

Thomasius, der sehr vergnügt aus Ita-

lien zurück kam, weil er sich nun so

recht seines Laufes, des Gartens und

des Parks erfreuen wollte, dieses schöne

Besitztum dann bald mit dem unbe-

kannten Bezirk, aus dem man nicht wie-

der zurückkommt, vertauschen mußte.

Seine Gattin folgte ihm nach kurzer

Zeit. Das Grundstück fiel einem Erben

fern im Auslande zu, der sich nicht da-

rum gekümmert hat; wahrscheinlich

hatte er genug anderen Besitz. Es

mag inzwischen weiter vererbt wor-

den sein und auch kein Interesse

280

Werk/Gegenstand/Objekt

Pool: UB Fliegende Blätter

Titel

Titel/Objekt

"Zwei Geister sind es notorisch, ..." "Ich nehme nur ein kleines Helles, Maßhalten ziemt dem Geistesarbeiter."

Weitere Titel/Paralleltitel

Serientitel

Fliegende Blätter

Sachbegriff/Objekttyp

Inschrift/Wasserzeichen

Aufbewahrung/Standort

Aufbewahrungsort/Standort (GND)

Inv. Nr./Signatur

G 5442-2 Folio RES

Objektbeschreibung

Maß-/Formatangaben

Auflage/Druckzustand

Werktitel/Werkverzeichnis

Herstellung/Entstehung

Künstler/Urheber/Hersteller (GND)

Entstehungsdatum

um 1938

Entstehungsdatum (normiert)

1933 - 1943

Entstehungsort (GND)

Auftrag

Publikation

Fund/Ausgrabung

Provenienz

Restaurierung

Sammlung Eingang

Ausstellung

Bearbeitung/Umgestaltung

Thema/Bildinhalt

Thema/Bildinhalt (GND)

Literaturangabe

Rechte am Objekt

Aufnahmen/Reproduktionen

Künstler/Urheber (GND)

Reproduktionstyp

Digitales Bild

Rechtsstatus

In Copyright (InC) / Urheberrechtsschutz

Creditline

Fliegende Blätter, 189.1938, Nr. 4866, S. 280

Beziehungen

Erschließung

Lizenz

CC0 1.0 Public Domain Dedication

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Heidelberg