VERZEIHEN SIE

-ICH KANN NUR DEUTSCH

Kürzlich war ich im Theater. Sie brauchen aber

jetzt nicht zu erschrecken, ich beabsichtige nicht,

Ihnen eine Kritik dessen zu geben, was ich sah.

Um die Wahrheit zu sagen, hab' ich's eigentlich

nicht verstanden, und da ist es wohl überhaupt

schlecht möglich, eine Kritik darüber zu schreiben.

Manche Leute behaupten zwar, Kritiker schrie-

ben grundsätzlich über das, was sie nicht ver-

stünden, aber das, finde ich, geht zu weit. Es

gehört auch nicht hierher.

Ich wollte Ihnen etwas anderes erzählen. Nein,

nicht nur erzählen, ich wollte Sie um Ihren Rat

fragen, ja um Ihre Hilfe bitten. Die Sache ist

nämlich die: Ich spreche leider nur . . .

Aber vielleicht gehe ich besser der Reihe nach

vor. Ich möchte nicht gerne, daß Sie, im Be-

mühen, mir zu folgen, Ihren Geist vorzeitig er-

schöpfen. Man bekommt heutzutage so schwer

einen anderen. Und ob es dann noch ein besserer

ist, weiß man schon gar nicht.

Also der Reihe nach. Sehen Sie, ich bin ein ord-

nungsliebender Mann. Wenn ich in ein Theater

gehe, kaufe ich mir ein Programmheft. Teils,

weil der Türhüter mich dazu mit bohrendem

Blick einlädt, teils aber auch, weil ich wissen will,

wer mir da die nächsten Stunden etwas vorspielt

und was es ist.

In den Programmheften steht nämlich meist ein

kurzer Abriß (gebildete Leute sagen, glaube

ich „Esseeh") über das Stück, seine Bedeutung

und was es uns sagen soll.

In diesem bewußten und erwähnten Programm-

heft von der letzten Vorstellung nämlich war

auch so eine Zusammenfassung des Stückes zu

lesen. Zu Anfang verstand ich sie ganz flott,

aber plötzlich ging es mir so ähnlich wie Faust:

„Hier stock' ich schon, wer hilft mir weiter

fort?"

Da stand nämlich etwas von „abstrusen Rhyth-

men". Ja, „abstrus" stand da, schlicht und ein-

fach „abstrus". Abstruse Rhythmen!

Dem Dichter — es muß wohl ein Deutscher ge-

wesen sein, denn die anderen Worte waren zu-

meist in meiner Muttersprache — dem Dichter

also schien das Wort geläufig zu sein. Er ver-

wandte es nicht nur einmal.

Nun ja, natürlich, er ist ein Dichter. Er schwebt

höher als wir, denkt höher als wir und schreibt

auch meist höher als wir--, ich verstehe.

Außerdem haben Dichter ja bekanntlich einen

großen und schönen Sprachschatz . . .

Aber — ich bin halt leider kein Dichter. Ich

lese, schreibe und denke ganz einfach. Wissen

Sie, ich fürchte fast, ich bin ungebildet (bitte

sagen Sie es aber nicht weiter); ich komme so

verzweifelt schlecht mit den fremden Worten zu-

recht, obwohl ich natürlich weiß, wie notwendig

sie zu einer wirklichen Bildung sind.

Ich wußte wirklich nicht, was abstrus heißt. Ich

habe meine Frau gefragt, sie saß neben mir, und

wir überlegten beide sehr ernsthaft. Aber meine

Frau wußte es auch nicht. Auch dem Herrn links

neben mir war es unbekannt.

Abstruse Rhythmen. Rhythmen weiß ich zu-

fällig. Ich weiß allerdings auch einige deutsche

Ubersetzungen für dieses Wort, aber ich wage

sie nicht anzubieten. Die deutsche Sprache ist

doch wohl nur für uns einfache Geisteskinder.

Es muß ein ganz selten Schönes und Erhabenes

ausdrückendes Wort sein, dachte ich mutlos, ein

Wort, das es sicherlich im Deutschen gar nicht

gibt. Denn sonst hätte der Dichter doch wahr-

scheinlich das deutsche Wort gewählt.

Meine Frau und ich gingen bedrückt aus dem

Theater. In der Straßenbahn lösten wir mit

leisen Stimmen unsere Fahrscheine (Billjetts,

nicht wahr?) und wir fuhren mit gesenkten

Köpfen heimwärts. Wir dachten, jeder Mensch

Der Beitrag „Probleme der Kunst in Frankreich"

in Heft 3 war ein von E.-V. Coucliod bearbeiteter Auszug

aus französischen Zeitschriften.

könne uns schon von weitem ansehen, daß wir

nicht wüßten, was abstrus heißt, und wir

schämten uns sehr.

Noch nicht einmal ein Nachschlagbuch stand uns

daheim zur Verfügung —, die Bomben, wissen

Sie, und so . . .

Glauben Sie mir, ich verbrachte eine unruhige

Nacht. Ich begann, Minderwertigkeitsgefühle zu

empfinden, weil ich nicht wußte, was abstrus

hieß. Ich schwor mir zu, mein Sohn solle ein-

mal eine bessere Bildung genießen, e r sollte

Worte wie abstrus geläufig aussprechen und sich

erklären können.

Vielleicht gab es davon sogar noch mehrere

Möglichkeiten der Abwandlung? Das Haupt-

wort „Abstrusität" etwa? Oder „Abstrusizität"?

Oder gar „Abstrusizibilität"?

Schreckliche Wortalben setzten sich lähmend auf

meinen Geist, und der Schweiß stand mir finger-

dick auf der Stirn.

Es war abstrus. Ach so, ich weiß ja gar nicht,

was das heißt. Es schien mir nur im Augen-

blick so passend hier.

Ungewohnt früh und zerschlagen erhob ich mich

am anderen Morgen und begab mich eilends zu

jemand, der einen Brockhaus besaß und infolge-

dessen sicherlich gebildet war.

Es gewährte mir erleichternden Trost, zu er-

fahren, daß auch er nichts über die Bedeutung

von „abstrus" auszusagen vermochte.

So griffen wir beiderseits wißbegierig zum

Brockhaus, um endlich Aufklärung zu erlangen

über dies sicherlich hochbedeutsame und un-

zweifelhaft durch nichts anderes zu ersetzende

„abstrus"--

Wissen Sie, was im Brockhaus steht, was „ab-

strus" auf Deutsch heißt:---Verworren!

Ganz einfach: „verworren"---

Und sehen Sie, nun, nachdem ich dies weiß, bin

ich fast noch unglücklicher als zuvor.

Denn: Wenn „abstrus" in unserer Sprache „ver-

worren" bedeutet, und der Dichter hätte das

gewußt, dann hätte er doch gewißlich auch „ver-

worren" geschrieben. Ich finde, „verworren" ist

ein ganz brauchbares und deutliches Wort. Oder

aber, „abstrus" heißt ni ch t „verworren", dann

ist der Brockhaus a u ch ungebildet und wer, um

Himmels willen, soll dann noch Hüter und

Schirmer unserer Bildung sein? Oder der Dichter

hat d o ch gewußt, daß „abstrus" das gleiche

besagt wie „verworren" und hat trotzdem „ab-

strus" vorgezogen, dann . . . Nein, hier komme

ich nicht mehr mit. Es ist mir zu abstrus!

Klaus Wolff

69

-ICH KANN NUR DEUTSCH

Kürzlich war ich im Theater. Sie brauchen aber

jetzt nicht zu erschrecken, ich beabsichtige nicht,

Ihnen eine Kritik dessen zu geben, was ich sah.

Um die Wahrheit zu sagen, hab' ich's eigentlich

nicht verstanden, und da ist es wohl überhaupt

schlecht möglich, eine Kritik darüber zu schreiben.

Manche Leute behaupten zwar, Kritiker schrie-

ben grundsätzlich über das, was sie nicht ver-

stünden, aber das, finde ich, geht zu weit. Es

gehört auch nicht hierher.

Ich wollte Ihnen etwas anderes erzählen. Nein,

nicht nur erzählen, ich wollte Sie um Ihren Rat

fragen, ja um Ihre Hilfe bitten. Die Sache ist

nämlich die: Ich spreche leider nur . . .

Aber vielleicht gehe ich besser der Reihe nach

vor. Ich möchte nicht gerne, daß Sie, im Be-

mühen, mir zu folgen, Ihren Geist vorzeitig er-

schöpfen. Man bekommt heutzutage so schwer

einen anderen. Und ob es dann noch ein besserer

ist, weiß man schon gar nicht.

Also der Reihe nach. Sehen Sie, ich bin ein ord-

nungsliebender Mann. Wenn ich in ein Theater

gehe, kaufe ich mir ein Programmheft. Teils,

weil der Türhüter mich dazu mit bohrendem

Blick einlädt, teils aber auch, weil ich wissen will,

wer mir da die nächsten Stunden etwas vorspielt

und was es ist.

In den Programmheften steht nämlich meist ein

kurzer Abriß (gebildete Leute sagen, glaube

ich „Esseeh") über das Stück, seine Bedeutung

und was es uns sagen soll.

In diesem bewußten und erwähnten Programm-

heft von der letzten Vorstellung nämlich war

auch so eine Zusammenfassung des Stückes zu

lesen. Zu Anfang verstand ich sie ganz flott,

aber plötzlich ging es mir so ähnlich wie Faust:

„Hier stock' ich schon, wer hilft mir weiter

fort?"

Da stand nämlich etwas von „abstrusen Rhyth-

men". Ja, „abstrus" stand da, schlicht und ein-

fach „abstrus". Abstruse Rhythmen!

Dem Dichter — es muß wohl ein Deutscher ge-

wesen sein, denn die anderen Worte waren zu-

meist in meiner Muttersprache — dem Dichter

also schien das Wort geläufig zu sein. Er ver-

wandte es nicht nur einmal.

Nun ja, natürlich, er ist ein Dichter. Er schwebt

höher als wir, denkt höher als wir und schreibt

auch meist höher als wir--, ich verstehe.

Außerdem haben Dichter ja bekanntlich einen

großen und schönen Sprachschatz . . .

Aber — ich bin halt leider kein Dichter. Ich

lese, schreibe und denke ganz einfach. Wissen

Sie, ich fürchte fast, ich bin ungebildet (bitte

sagen Sie es aber nicht weiter); ich komme so

verzweifelt schlecht mit den fremden Worten zu-

recht, obwohl ich natürlich weiß, wie notwendig

sie zu einer wirklichen Bildung sind.

Ich wußte wirklich nicht, was abstrus heißt. Ich

habe meine Frau gefragt, sie saß neben mir, und

wir überlegten beide sehr ernsthaft. Aber meine

Frau wußte es auch nicht. Auch dem Herrn links

neben mir war es unbekannt.

Abstruse Rhythmen. Rhythmen weiß ich zu-

fällig. Ich weiß allerdings auch einige deutsche

Ubersetzungen für dieses Wort, aber ich wage

sie nicht anzubieten. Die deutsche Sprache ist

doch wohl nur für uns einfache Geisteskinder.

Es muß ein ganz selten Schönes und Erhabenes

ausdrückendes Wort sein, dachte ich mutlos, ein

Wort, das es sicherlich im Deutschen gar nicht

gibt. Denn sonst hätte der Dichter doch wahr-

scheinlich das deutsche Wort gewählt.

Meine Frau und ich gingen bedrückt aus dem

Theater. In der Straßenbahn lösten wir mit

leisen Stimmen unsere Fahrscheine (Billjetts,

nicht wahr?) und wir fuhren mit gesenkten

Köpfen heimwärts. Wir dachten, jeder Mensch

Der Beitrag „Probleme der Kunst in Frankreich"

in Heft 3 war ein von E.-V. Coucliod bearbeiteter Auszug

aus französischen Zeitschriften.

könne uns schon von weitem ansehen, daß wir

nicht wüßten, was abstrus heißt, und wir

schämten uns sehr.

Noch nicht einmal ein Nachschlagbuch stand uns

daheim zur Verfügung —, die Bomben, wissen

Sie, und so . . .

Glauben Sie mir, ich verbrachte eine unruhige

Nacht. Ich begann, Minderwertigkeitsgefühle zu

empfinden, weil ich nicht wußte, was abstrus

hieß. Ich schwor mir zu, mein Sohn solle ein-

mal eine bessere Bildung genießen, e r sollte

Worte wie abstrus geläufig aussprechen und sich

erklären können.

Vielleicht gab es davon sogar noch mehrere

Möglichkeiten der Abwandlung? Das Haupt-

wort „Abstrusität" etwa? Oder „Abstrusizität"?

Oder gar „Abstrusizibilität"?

Schreckliche Wortalben setzten sich lähmend auf

meinen Geist, und der Schweiß stand mir finger-

dick auf der Stirn.

Es war abstrus. Ach so, ich weiß ja gar nicht,

was das heißt. Es schien mir nur im Augen-

blick so passend hier.

Ungewohnt früh und zerschlagen erhob ich mich

am anderen Morgen und begab mich eilends zu

jemand, der einen Brockhaus besaß und infolge-

dessen sicherlich gebildet war.

Es gewährte mir erleichternden Trost, zu er-

fahren, daß auch er nichts über die Bedeutung

von „abstrus" auszusagen vermochte.

So griffen wir beiderseits wißbegierig zum

Brockhaus, um endlich Aufklärung zu erlangen

über dies sicherlich hochbedeutsame und un-

zweifelhaft durch nichts anderes zu ersetzende

„abstrus"--

Wissen Sie, was im Brockhaus steht, was „ab-

strus" auf Deutsch heißt:---Verworren!

Ganz einfach: „verworren"---

Und sehen Sie, nun, nachdem ich dies weiß, bin

ich fast noch unglücklicher als zuvor.

Denn: Wenn „abstrus" in unserer Sprache „ver-

worren" bedeutet, und der Dichter hätte das

gewußt, dann hätte er doch gewißlich auch „ver-

worren" geschrieben. Ich finde, „verworren" ist

ein ganz brauchbares und deutliches Wort. Oder

aber, „abstrus" heißt ni ch t „verworren", dann

ist der Brockhaus a u ch ungebildet und wer, um

Himmels willen, soll dann noch Hüter und

Schirmer unserer Bildung sein? Oder der Dichter

hat d o ch gewußt, daß „abstrus" das gleiche

besagt wie „verworren" und hat trotzdem „ab-

strus" vorgezogen, dann . . . Nein, hier komme

ich nicht mehr mit. Es ist mir zu abstrus!

Klaus Wolff

69

Werk/Gegenstand/Objekt

Pool: UB Der Simpl

Titel

Titel/Objekt

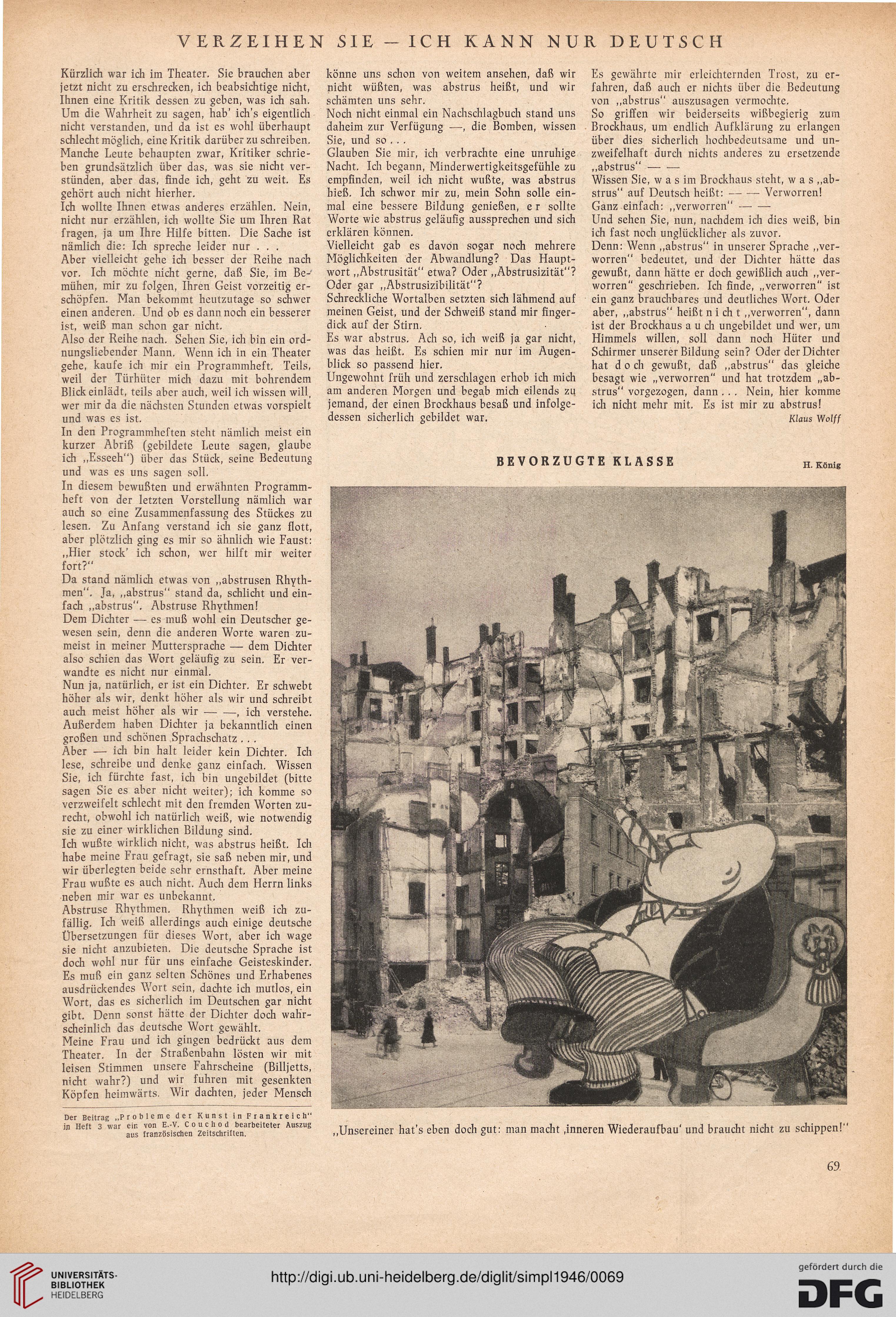

"Bevorzugte Klasse"

Weitere Titel/Paralleltitel

Serientitel

Der Simpl: Kunst - Karikatur - Kritik

Sachbegriff/Objekttyp

Inschrift/Wasserzeichen

Aufbewahrung/Standort

Aufbewahrungsort/Standort (GND)

Inv. Nr./Signatur

G 5442-11-5 Folio RES

Objektbeschreibung

Maß-/Formatangaben

Auflage/Druckzustand

Werktitel/Werkverzeichnis

Herstellung/Entstehung

Künstler/Urheber/Hersteller (GND)

Entstehungsort (GND)

Auftrag

Publikation

Fund/Ausgrabung

Provenienz

Restaurierung

Sammlung Eingang

Ausstellung

Bearbeitung/Umgestaltung

Thema/Bildinhalt

Thema/Bildinhalt (GND)

Literaturangabe

Rechte am Objekt

Aufnahmen/Reproduktionen

Künstler/Urheber (GND)

Reproduktionstyp

Digitales Bild

Rechtsstatus

In Copyright (InC) / Urheberrechtsschutz

Creditline

Der Simpl, 1.1946, Nr. 6, S. 69.

Beziehungen

Erschließung

Lizenz

CC0 1.0 Public Domain Dedication

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Heidelberg