Minnereden und Liebeslieder – digital

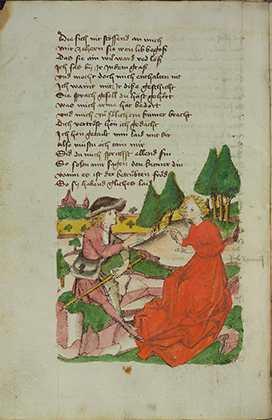

Das Portal “Minnereden und Liebeslieder – digital” dient der Texterschließung der deutschsprachigen Minnereden und Liebeslieder des Spätmittelalters (Schwerpunkt 14. und 15. Jahrhundert) und soll langfristig verlässliche digitale Editionen aller Minnereden und Liebeslieder aus dem Zeitraum von ca. 1280 bis 1530 bereitstellen. Außerdem präsentiert das Portal ausführliche Metadaten (Inhaltsangaben, Beschreibungen der Überlieferung, Kommentare, Bibliographien und Schlagworte). Damit erfasst das Portal die gesamte ‘weltliche’ deutschsprachige Minnedichtung am Ausgang des Mittelalters (ausgenommen sind nur die großen epischen Formen, insbesondere Liebesromane, sowie Gattungen, in denen die Minne nicht das Hauptthema ist, z.B. Märe oder Spruchsang).

Bislang hat die Forschung die spätmittelalterlichen Liebeslieder und Minnereden selten gemeinsam untersucht, obwohl sie thematisch sehr eng verwandt sind und sich wechselseitig beeinflussen und außerdem nicht selten in Sammelhandschriften gemeinsam überliefert werden. Es ist daher konsequent, sie in Zukunft auch gemeinsam darzustellen und auf diese Weise ‘datengetriebene’ Forschung zu erleichtern. Weil sie aber forschungsgeschichtlich sehr unterschiedlich behandelt wurden (z.B. fehlt für das Liebeslied des 14. und 15. Jh. nach wie vor ein Repertorium), wird dieses Portal zuerst die Minnereden vollständig präsentieren, während dies für die Liebeslieder erst langfristig möglich wird.

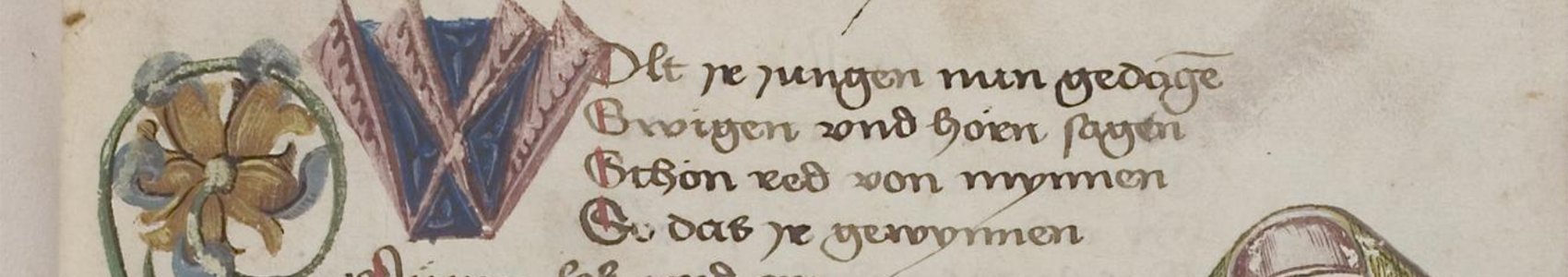

Minnereden ist eine Sammelbezeichnung für über 500 Texte des 14. und 15. Jahrhunderts, die sich am einfachsten als Fortsetzung des deutschsprachigen Minnesangs (12. und 13. Jh.) mit anderen Mitteln beschreiben lassen. Auch in Minnereden spricht ein Ich und dieses Ich ist ein (in der Regel unglücklich) Liebender. Jedoch handelt es sich bei Minnereden nicht um Minnelieder, sondern um Minnereflexionen und Ich-Erzählungen mit Minnethematik, die überwiegend in Reimpaarversen (wie höfische Romane und Mären), gelegentlich auch in Titurelstrophen, abgefasst wurden und die nicht zum gesanglichen Vortrag bestimmt waren. Die Sprache der Minnereden ist überwiegend mittelhochdeutsch, vereinzelt auch frühneuhochdeutsch, mittelniederdeutsch oder mittelniederländisch.

Nach Zählung des ‘Handbuchs Minnereden’ (2013) sind heute insgesamt noch 579 Minnereden in 210 Handschriften und 37 Drucken erhalten. Davon sind 384 Minnereden nur in einer einzigen Handschrift, 195 Minnereden dagegen mehrfach (mit bis zu 20 Textzeugen) überliefert. Der typische Umfang einer Minnerede liegt zwischen 50 und 500 Versen, allerdings gibt es auch Texte mit weniger Versen und Großformen mit teilweise über 1.000 Versen (die längste Minnerede hat 6138 Verse). Der Umfang aller Minnereden (mehrfach überlieferte nur einfach gezählt) beträgt ca. 160.000 Verse; zählt man die Verse aller in Handschriften und Drucken erhaltenen Textzeugen zusammen, sind es ca. 443.000 überlieferte Verse.

Die insgesamt 210 Handschriften und 37 Drucke, die heute noch erhalten sind und in denen mindestens eine Minnerede überliefert ist, stammen aus dem 13. bis 16. Jahrhundert; der Überlieferungsschwerpunkt liegt im 14. und 15. Jahrhundert. Unter den 210 Handschriften finden sich 22 Minneredenhandschriften, die ausschließlich oder überwiegend Minnereden überliefern; 23 Handschriften wiederum überliefern (im Wesentlichen) nur eine einzige umfangreiche Minnerede (vor allem Hadamars von Laber Jagd und Hermanns von Sachsenheim Mörin); 99 Handschriften, darunter viele Fragmente und Mischhandschriften, enthalten nur ein bis zwei kürzere Minnereden. Die Drucke überliefern in der Regel nur eine einzige Minnerede oder kleine Autorkorpora.

Liebeslieder des Spätmittelalters sind ebenfalls als Fortsetzungen des deutschen Minnesangs zu verstehen. Wir fassen darunter alle stophischen Formen, in denen im 14. und 15. Jh. in der ersten Person (Singular, gelegentlich auch Plural) von der Liebe gesungen wird. Aufgenommen werden alle Liebeslieder, die mutmaßlich vor der Reformationszeit und nach der Kodifizierung des Minnesangs entstanden, also nicht im Codex Manesse oder den anderen Minnesanghandschriften erhalten sind und sich auch nicht einem Autorennamen des 12. oder 13. Jh. (wie etwa Neidhart) zuordnen lassen. Im Kern handelt es sich daher einerseits um die anonym überlieferten Liebeslieder der zahlreichen Liederbücher (Liederhandschriften) vor allem des 14., 15. und frühen 16. Jahrhunderts, andererseits um die Liebeslieder der namentlich bekannten Autoren, vor allem Mönch von Salzburg, Oswald von Wolkenstein, Hugo von Montfort, Eberhard von Cersne, Michel Beheim u.a.