82

giebel nur aus Ziegeln herstellte. Dieser scharfe Gegensatz

wirkt überraschend, aher nicht ungünstig. Dazu kommt noch

die Verwerthung des Sandsteines für das Hauptportal, die

unteren Gurtgesimse und das Glockenthürmchen auf der Giebel-

spitze. Aus den Profilen und der übrigen Detailbildung des

Ersteren erkennt man sofort eine Bauzeit vom Schlusse des

XV. Jahrhunderts, welcher Epoche auch die an Stelle einer

älteren und gröfseren Backsteinpforte getretene Sandsteinthür

am Stidkreuze — Blatt LXV Fig. 3 — sowie die beiden acht-

eckigen Treppenthiirme am Südkreuze und in der Mitte der

K ordmauer herrühren dürften. Den Westgiebel schmückt eine

schlanke Kreuzblende — mit Gitterstäben gefiillt —, welche

einem horizontalen Gitterfriese entsteigt. Sclilanke, mit Flach-

krahben besetzte Fialen, deren Spitzen fehlen, hil-

den mit den im XVIII. Jahrhundert erneuerten,

=i

j

j

1

'<% i

J

■

w

aher hier nicht richtig restaurirten Giehelthürm-

chen die wirkungsvolle Umrifslinie.

Das Profil der

Blendstäbe zeigt der nebenstehende Holzschnitt.

Das Innere der Kirche ist hoch und geräumig

und wirkt ähnlich wie Dobrilugk, ohne den dort

vorhandenen wuchtigen Ernst zu erreichen. Die jetzigen Ge-

wölbe sind leider nicht mehr die alten, denn wie aus den

Pfeilerformen hervorgeht, waren breite Gurtbogen und starke,

den Aecliseldiensten genau entsprecliende Diagonal-Bippen vor-

handen. Xur das einfache Klostergewölbe des Hauptchores,

das scharfgratige Kreuzgewölbe des südhchen Nebenchores sowie

der Arcus triumphalis sind werthvolle Reste der ersten Bauzeit.

Ob der aus drei Cylinderflächen zusammengesetzte nördliche

zweigeschossige Nehenchor derselben Pliase angehört, ist zweifel-

haft, weil er zwei Fensterreihen übereinander besitzt, nämlich

unten zwei schlanke Spitzhogenfenster, von denen das eine mit

Stab- und Mafswerk ausgestattet ist, und oben kleine rund-

bogige Fenster, welche sich in dem gröfstentheils zerstörten

Ostflügel des Klosters fortsetzen. Wahrscheinlicli wurde der

alte nördliche Nebenchor einstmals beseitigt, um einen poly-

gonen Treppenthurm im Nordkreuze nebst Vorplatz erbauen zu

können, welcher eine rasche und gute Verbindung vom Schlaf-

hause zum holxen Chore hin für die noch in der Nacht be-

ginnenden Gottesdienste herstellen sollte. Wann dies geschelien,

ist nicht sicher zu bestimmen, docli deuten die wenigen Kunst-

formen auf die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts.

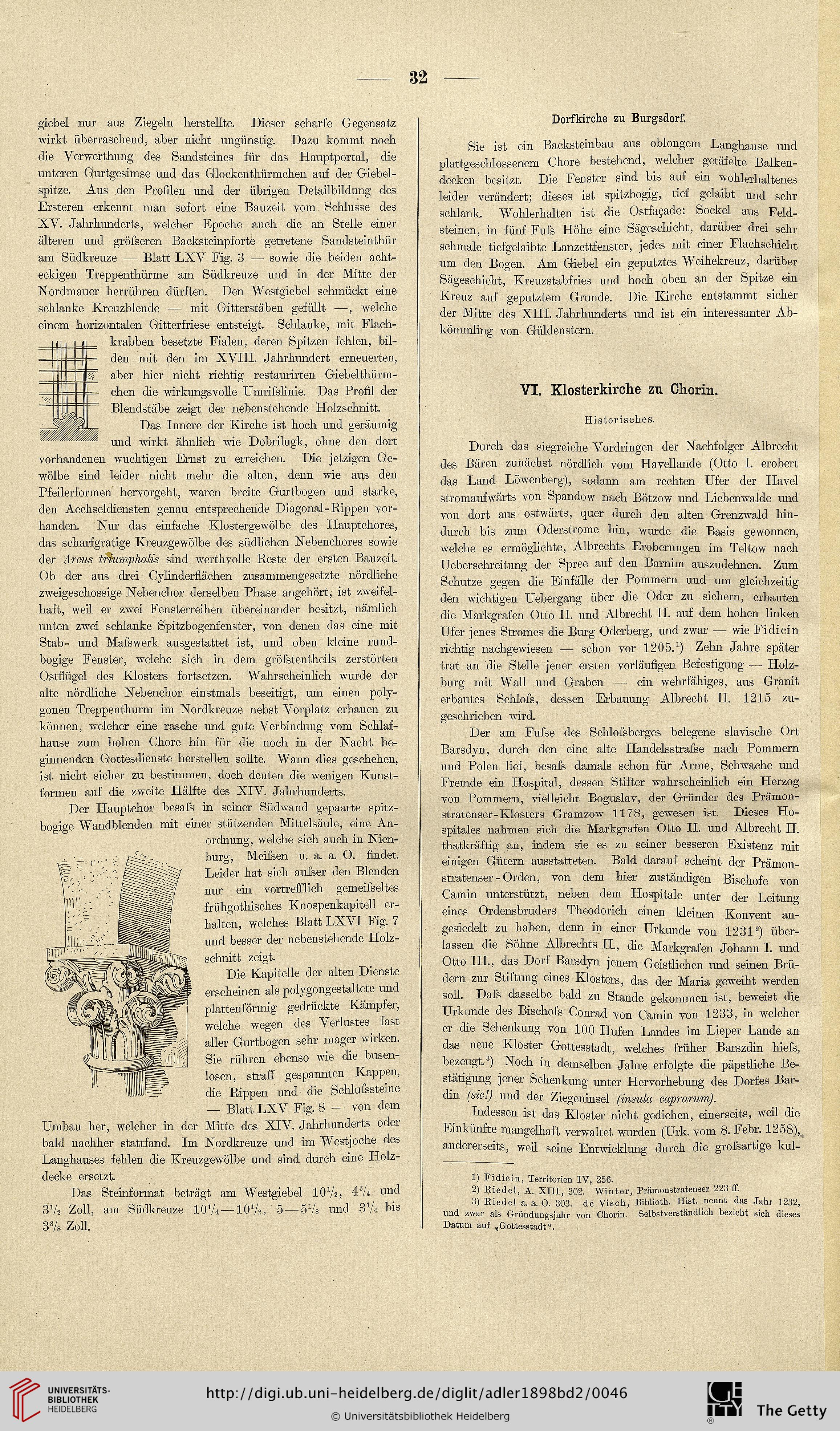

Der Hauptchor besafs in seiner Südwand gepaarte spitz-

bogige Wandblenden mit einer stützenden Mittelsäule, eine An-

ordnung, welclie siclx auch in Nien-

burg, Meifsen u. a. a. O. findet.

Leider hat sicli aufser den Blenden

nur ein vortrefflich gemeifseltes

frühgothisches Knospenkapitell er-

halten, welclies Blatt LXVI Fig. 7

und besser der nebenstehende Holz-

sclinitt zeigt.

Die Kapitelle der alten Dienste

erscheinen als polygongestaltete und

plattenförmig gedrückte Kämpfer,

welche wegen des Verlustes fast

aller Gurtbogen sehr mager wirken.

Sie rüliren ebenso wie die busen-

losen, straff gespannten Kappen,

die Rippen und die Schlufssteine

— Blatt LXV Fig. 8 — von dem

Umbau her, welcher in der Mitte des XIV. Jahrhunderts oder

bald nachlier stattfand. Im Nordkreuze und im Westjoclie des

Langhauses felilen die Kreuzgewölbe und sind durch eine Holz-

decke ersetzt.

Das Steinformat heträgt am Westgiebel UPA, 4 3A 11114

3V2 Zoll, am Südkreuze 10Vi — IOV2, 5 — 5Vs und 3Vi bis

3 3/s Zoll.

Dorfkirche zu Burgsdorf.

Sie ist ein Backsteinbau aus oblongem Langhause und

plattgeschlossenem Chore bestehend, welcher getäfelte Balken-

decken besitzt. Die Fenster sind bis auf ein wolilerhaltenes

leider verändert; dieses ist spitzbogig, tief gelaibt und selir

schlank. Wohlerhalten ist die Ostfacade: Sockel aus Feld-

steinen, in fünf Fufs Höhe eine Sägescliicht, darüber drei sehr

schmale tiefgelaibte Lanzettfenster, jedes mit einer Flachschicht

um den Bogen. Am Giebel ein geputztes Weihekreuz, darüber

Sägesehicht, Kreuzstabfries und hoch ohen an der Spitze ein

Kreuz auf geputztem Grunde. Die Kirche entstämmt sicher

der Mitte des XIII. Jahrhunderts und ist ein interessanter Ab-

kömmling von Güldenstern.

VI. Klosterkirclie zu Chorin.

Historisches.

Durch das siegreiche Vordringen der Nachfolger Albrecht

des Bären zunächst nördlicli vom Havellande (Otto I. erobert

das Land Löwenherg), sodann am rechten Ufer der Havel

stromaufwärts von Spandow nach Bötzow und Liebenwalde und

von dort aus ostwärts, quer durcli den alten Grenzwald liin-

durch bis zum Oderstrome liin, wurde die Basis gewonnen,

welche es ermöglichte, Albrechts Eroberungen im Teltow nacli

Ueherschreitung der Spree auf den Barnim auszudehnen. Zuin

Schutze gegen die Einfälle der Pommern und um gleichzeitig

den wichtigen Uebergang iiber die Oder zu sichern, erbauten

die Markgrafen Otto II. und Albrecht II. auf dem liohen linken

Ufer jenes Stromes die Burg Oderberg, und zwar — wie Fidicin

richtig nacbgewiesen — sclion vor 1205.') Zelin Jahre später

trat an die Stelle jener ersten vorläufigen Befestigimg — IIolz-

burg mit Wall imd Graben — ein wehrfähiges, aus Granit

erbautes Scldofs, dessen Erbauung Albreclit II. 1215 zu-

gescliriehen wird.

Der am Fufse des Schlofsberges belegene slavische Ort

Barsdyn, durch den eine alte Handelsstrafse nach Pommern

und Polen lief, besafs damals schon für Arme, Schwache und

Fremde ein Hospital, dessen Stifter wahrscheiulicli ein Herzog

von Pommern, vielleicht Boguslav, der Gründer des Prämon-

stratenser-Klosters Gramzow 1178, gewesen ist. Dieses Ho-

spitales nahrnen sich die Markgrafen Otto II. und Albreclit II.

thatkräftig an, indem sie es zu seiner besseren Existenz mit

einigen Gütern ausstatteten. Bald darauf scheint der Prämon-

stratenser- Orden, von dem liier zuständigen Bischofe von

Camin miterstützt, neben dem Hospitale imter der Leitung

eines Ordensbruders Theodorich einen ldeinen Konvent an-

gesiedelt zu haben, deim in einer Urkunde von 12 31 2) über-

lassen die Söhne Albiechts II., die Markgrafen Johann I. und

Otto III., das Doif Barsdyn jenem Geistlichen und seinen Brü-

dern zur Stiftung eines Klosters, das der Maria geweiht werden

soh. Dafs dasselbe bald zu Stande gekommen ist, beweist die

Urkunde des Bischofs Conrad von Camin von 1233, in welcher

er die Schenkung von 100 Hufen Landes im Lieper Lande an

das neue Kloster Gottesstadt, welches friiher Barszdin hiels,

bezeugt. 3) Noch in demselben Jahre erfolgte die päpstliche Be-

stätigung jener Schenkung unter Hervorhebung des Dorfes Bar-

din (sic!) und der Ziegeninsel (insula caprarum).

Indessen ist das Kloster nicht gediehen, einerseits, weil die

Einkünfte mangelhaft verwaltet wurden (Urk. vom 8. Febr. 1258),

andererseits, weil seine Entwicklung dmch die grofsartige kul-

1) Fidicin, Territorien IV, 256.

2) Eiedel, A. XIII, 302. Winter, Prämonstratenser 223 ff.

3) Eiedei a. a. O. 303. de Visch, Biblioth. Hist. nennt das Jahr 1232,

und zwar als Gründungsjahr von Chorin. Selbstverständlich bezieht sich dieses

Datum auf „Gottesstadt“.

giebel nur aus Ziegeln herstellte. Dieser scharfe Gegensatz

wirkt überraschend, aher nicht ungünstig. Dazu kommt noch

die Verwerthung des Sandsteines für das Hauptportal, die

unteren Gurtgesimse und das Glockenthürmchen auf der Giebel-

spitze. Aus den Profilen und der übrigen Detailbildung des

Ersteren erkennt man sofort eine Bauzeit vom Schlusse des

XV. Jahrhunderts, welcher Epoche auch die an Stelle einer

älteren und gröfseren Backsteinpforte getretene Sandsteinthür

am Stidkreuze — Blatt LXV Fig. 3 — sowie die beiden acht-

eckigen Treppenthiirme am Südkreuze und in der Mitte der

K ordmauer herrühren dürften. Den Westgiebel schmückt eine

schlanke Kreuzblende — mit Gitterstäben gefiillt —, welche

einem horizontalen Gitterfriese entsteigt. Sclilanke, mit Flach-

krahben besetzte Fialen, deren Spitzen fehlen, hil-

den mit den im XVIII. Jahrhundert erneuerten,

=i

j

j

1

'<% i

J

■

w

aher hier nicht richtig restaurirten Giehelthürm-

chen die wirkungsvolle Umrifslinie.

Das Profil der

Blendstäbe zeigt der nebenstehende Holzschnitt.

Das Innere der Kirche ist hoch und geräumig

und wirkt ähnlich wie Dobrilugk, ohne den dort

vorhandenen wuchtigen Ernst zu erreichen. Die jetzigen Ge-

wölbe sind leider nicht mehr die alten, denn wie aus den

Pfeilerformen hervorgeht, waren breite Gurtbogen und starke,

den Aecliseldiensten genau entsprecliende Diagonal-Bippen vor-

handen. Xur das einfache Klostergewölbe des Hauptchores,

das scharfgratige Kreuzgewölbe des südhchen Nebenchores sowie

der Arcus triumphalis sind werthvolle Reste der ersten Bauzeit.

Ob der aus drei Cylinderflächen zusammengesetzte nördliche

zweigeschossige Nehenchor derselben Pliase angehört, ist zweifel-

haft, weil er zwei Fensterreihen übereinander besitzt, nämlich

unten zwei schlanke Spitzhogenfenster, von denen das eine mit

Stab- und Mafswerk ausgestattet ist, und oben kleine rund-

bogige Fenster, welche sich in dem gröfstentheils zerstörten

Ostflügel des Klosters fortsetzen. Wahrscheinlicli wurde der

alte nördliche Nebenchor einstmals beseitigt, um einen poly-

gonen Treppenthurm im Nordkreuze nebst Vorplatz erbauen zu

können, welcher eine rasche und gute Verbindung vom Schlaf-

hause zum holxen Chore hin für die noch in der Nacht be-

ginnenden Gottesdienste herstellen sollte. Wann dies geschelien,

ist nicht sicher zu bestimmen, docli deuten die wenigen Kunst-

formen auf die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts.

Der Hauptchor besafs in seiner Südwand gepaarte spitz-

bogige Wandblenden mit einer stützenden Mittelsäule, eine An-

ordnung, welclie siclx auch in Nien-

burg, Meifsen u. a. a. O. findet.

Leider hat sicli aufser den Blenden

nur ein vortrefflich gemeifseltes

frühgothisches Knospenkapitell er-

halten, welclies Blatt LXVI Fig. 7

und besser der nebenstehende Holz-

sclinitt zeigt.

Die Kapitelle der alten Dienste

erscheinen als polygongestaltete und

plattenförmig gedrückte Kämpfer,

welche wegen des Verlustes fast

aller Gurtbogen sehr mager wirken.

Sie rüliren ebenso wie die busen-

losen, straff gespannten Kappen,

die Rippen und die Schlufssteine

— Blatt LXV Fig. 8 — von dem

Umbau her, welcher in der Mitte des XIV. Jahrhunderts oder

bald nachlier stattfand. Im Nordkreuze und im Westjoclie des

Langhauses felilen die Kreuzgewölbe und sind durch eine Holz-

decke ersetzt.

Das Steinformat heträgt am Westgiebel UPA, 4 3A 11114

3V2 Zoll, am Südkreuze 10Vi — IOV2, 5 — 5Vs und 3Vi bis

3 3/s Zoll.

Dorfkirche zu Burgsdorf.

Sie ist ein Backsteinbau aus oblongem Langhause und

plattgeschlossenem Chore bestehend, welcher getäfelte Balken-

decken besitzt. Die Fenster sind bis auf ein wolilerhaltenes

leider verändert; dieses ist spitzbogig, tief gelaibt und selir

schlank. Wohlerhalten ist die Ostfacade: Sockel aus Feld-

steinen, in fünf Fufs Höhe eine Sägescliicht, darüber drei sehr

schmale tiefgelaibte Lanzettfenster, jedes mit einer Flachschicht

um den Bogen. Am Giebel ein geputztes Weihekreuz, darüber

Sägesehicht, Kreuzstabfries und hoch ohen an der Spitze ein

Kreuz auf geputztem Grunde. Die Kirche entstämmt sicher

der Mitte des XIII. Jahrhunderts und ist ein interessanter Ab-

kömmling von Güldenstern.

VI. Klosterkirclie zu Chorin.

Historisches.

Durch das siegreiche Vordringen der Nachfolger Albrecht

des Bären zunächst nördlicli vom Havellande (Otto I. erobert

das Land Löwenherg), sodann am rechten Ufer der Havel

stromaufwärts von Spandow nach Bötzow und Liebenwalde und

von dort aus ostwärts, quer durcli den alten Grenzwald liin-

durch bis zum Oderstrome liin, wurde die Basis gewonnen,

welche es ermöglichte, Albrechts Eroberungen im Teltow nacli

Ueherschreitung der Spree auf den Barnim auszudehnen. Zuin

Schutze gegen die Einfälle der Pommern und um gleichzeitig

den wichtigen Uebergang iiber die Oder zu sichern, erbauten

die Markgrafen Otto II. und Albrecht II. auf dem liohen linken

Ufer jenes Stromes die Burg Oderberg, und zwar — wie Fidicin

richtig nacbgewiesen — sclion vor 1205.') Zelin Jahre später

trat an die Stelle jener ersten vorläufigen Befestigimg — IIolz-

burg mit Wall imd Graben — ein wehrfähiges, aus Granit

erbautes Scldofs, dessen Erbauung Albreclit II. 1215 zu-

gescliriehen wird.

Der am Fufse des Schlofsberges belegene slavische Ort

Barsdyn, durch den eine alte Handelsstrafse nach Pommern

und Polen lief, besafs damals schon für Arme, Schwache und

Fremde ein Hospital, dessen Stifter wahrscheiulicli ein Herzog

von Pommern, vielleicht Boguslav, der Gründer des Prämon-

stratenser-Klosters Gramzow 1178, gewesen ist. Dieses Ho-

spitales nahrnen sich die Markgrafen Otto II. und Albreclit II.

thatkräftig an, indem sie es zu seiner besseren Existenz mit

einigen Gütern ausstatteten. Bald darauf scheint der Prämon-

stratenser- Orden, von dem liier zuständigen Bischofe von

Camin miterstützt, neben dem Hospitale imter der Leitung

eines Ordensbruders Theodorich einen ldeinen Konvent an-

gesiedelt zu haben, deim in einer Urkunde von 12 31 2) über-

lassen die Söhne Albiechts II., die Markgrafen Johann I. und

Otto III., das Doif Barsdyn jenem Geistlichen und seinen Brü-

dern zur Stiftung eines Klosters, das der Maria geweiht werden

soh. Dafs dasselbe bald zu Stande gekommen ist, beweist die

Urkunde des Bischofs Conrad von Camin von 1233, in welcher

er die Schenkung von 100 Hufen Landes im Lieper Lande an

das neue Kloster Gottesstadt, welches friiher Barszdin hiels,

bezeugt. 3) Noch in demselben Jahre erfolgte die päpstliche Be-

stätigung jener Schenkung unter Hervorhebung des Dorfes Bar-

din (sic!) und der Ziegeninsel (insula caprarum).

Indessen ist das Kloster nicht gediehen, einerseits, weil die

Einkünfte mangelhaft verwaltet wurden (Urk. vom 8. Febr. 1258),

andererseits, weil seine Entwicklung dmch die grofsartige kul-

1) Fidicin, Territorien IV, 256.

2) Eiedel, A. XIII, 302. Winter, Prämonstratenser 223 ff.

3) Eiedei a. a. O. 303. de Visch, Biblioth. Hist. nennt das Jahr 1232,

und zwar als Gründungsjahr von Chorin. Selbstverständlich bezieht sich dieses

Datum auf „Gottesstadt“.