1400 und dem deutschen Holzschnitt vor Dürer,

ja bei Dürer vor der Apokalypse und gleichzeitig

mit ihrer Bearbeitung. Die böhmische Bibel des

Konrad von Vechta (1402, jetzt in Antwerpen,

kg. Bibliothek) zeigt solche von Himmelszeichen

des strafenden Feuers in diagonaler Richtung. Hier

hilft die Erscheinung dem Raumeindruck, dem

Aufbau des Raumes über der Landschaft. Dazu

kommt es allmählich auch im deutschen Holz-

schnitt. Das Weitere habe ich dazu in meiner Ab-

handlung über Dürers Apokalypse gesagt. Ich

möchte hier nur auf Michael Greyffs Holzschnitt

zu Sebastian Brants Flugschrift De fulgetra anni

XCII (92, d. h. 1492) aufmerksam machen, der

den himmlischen Fulgor zeigt, wie er einen Stein

(Meteor) schleudert zum Zeichen, daß Kaiser

Maximilian die Weltherrschaft und Weltbesserung

antreten soll. Die Vorgeschichte dieser Erschei-

nungen sind die Fulgor-Erscheinungen der Vechta-

Bibel, die auch Steine schleudern. Die Nach-

geschichte ist über viele Darstellungen in Holz-

schnitten der Schedelschen Weltchronik, 1493

(im gleichen Stil) zu Dürers Zeichnung der „Hoff-

nung“ für die Tarocchi (1493), zu den Apoka-

lyptischen Reitern und dem ganzen Apokalypse-

Zyklus Dürers.

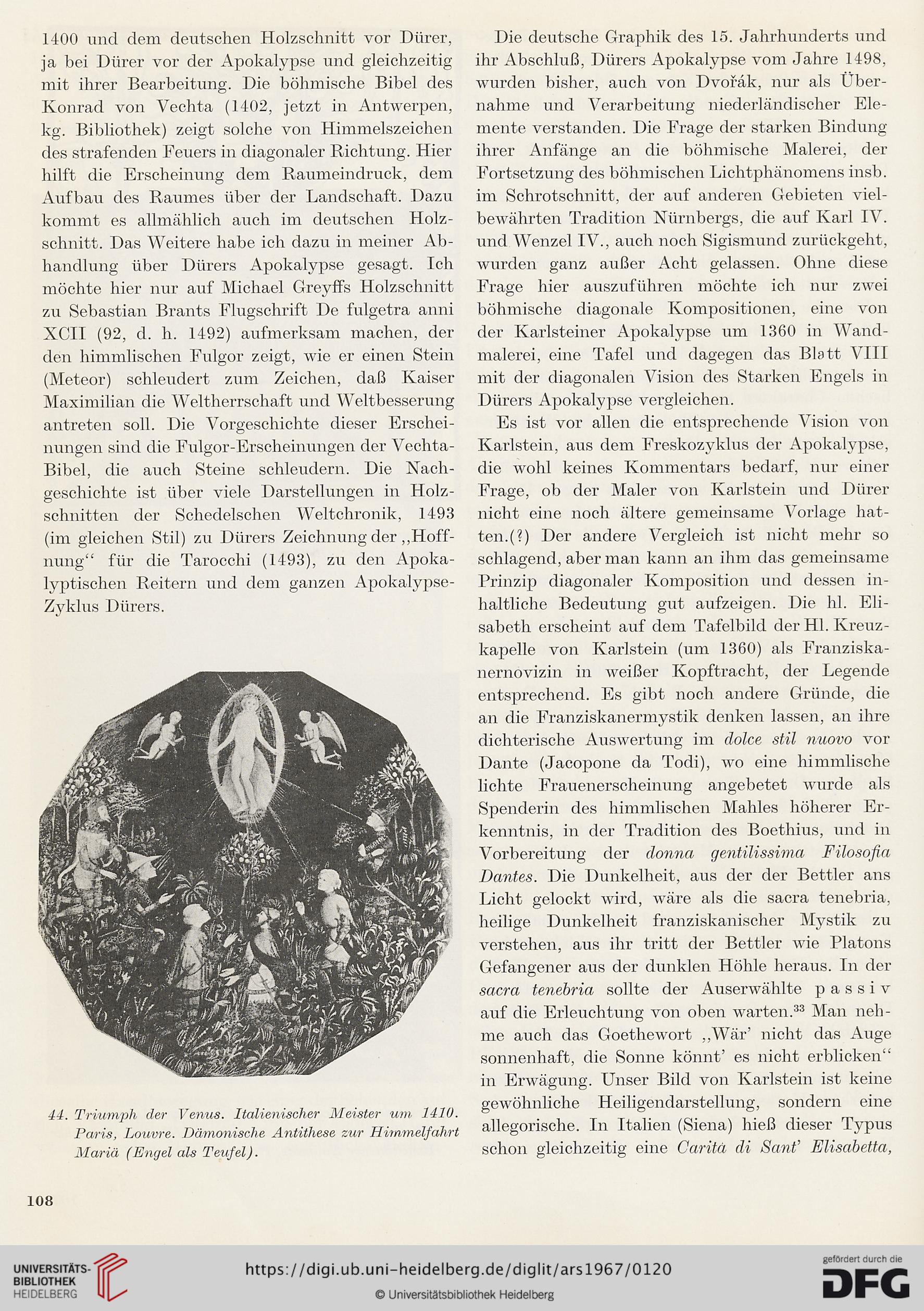

44. Triumph der Venus. Italienischer Meister um 1410.

Paris, Louvre. Dämonische Antithese zur Himmelfahrt

Mariä (Engel als Teufel).

Die deutsche Graphik des 15. Jahrhunderts und

ihr Abschluß, Dürers Apokalypse vom Jahre 1498,

wurden bisher, auch von Dvořák, nur als Über-

nahme und Verarbeitung niederländischer Ele-

mente verstanden. Die Frage der starken Bindung

ihrer Anfänge an die böhmische Malerei, der

Fortsetzung des böhmischen Lichtphänomens insb.

im Schrotschnitt, der auf anderen Gebieten viel-

bewährten Tradition Nürnbergs, die auf Karl IV.

und Wenzel IV., auch noch Sigismund zurückgeht,

wurden ganz außer Acht gelassen. Ohne diese

Frage hier auszuführen möchte ich nur zwei

böhmische diagonale Kompositionen, eine von

der Karlsteiner Apokalypse um 1360 in Wand-

malerei, eine Tafel und dagegen das Blatt VIII

mit der diagonalen Vision des Starken Engels in

Dürers Apokalypse vergleichen.

Es ist vor allen die entsprechende Vision von

Karlstein, aus dem Freskozyklus der Apokalypse,

die wohl keines Kommentars bedarf, nur einer

Frage, ob der Maler von Karlstein und Dürer

nicht eine noch ältere gemeinsame Vorlage hat-

ten^?) Der andere Vergleich ist nicht mehr so

schlagend, aber man kann an ihm das gemeinsame

Prinzip diagonaler Komposition und dessen in-

haltliche Bedeutung gut aufzeigen. Die hl. Eli-

sabeth erscheint auf dem Tafelbild der Hl. Kreuz-

kapelle von Karlstein (um 1360) als Franziska-

nernovizin in weißer Kopftracht, der Legende

entsprechend. Es gibt noch andere Gründe, die

an die Franziskanermystik denken lassen, an ihre

dichterische Auswertung im dolce stil nuovo vor

Dante (Jacopone da Todi), wo eine himmlische

lichte Frauenerscheinung angebetet wurde als

Spenderin des himmlischen Mahles höherer Er-

kenntnis, in der Tradition des Boethius, und in

Vorbereitung der donna gentilissima Filosofia

Dantes. Die Dunkelheit, aus der der Bettler ans

Licht gelockt wird, wäre als die sacra tenebria,

heilige Dunkelheit franziskanischer Mystik zu

verstehen, aus ihr tritt der Bettler wie Platons

Gefangener aus der dunklen Höhle heraus. In der

sacra tenebria sollte der Auserwählte passiv

auf die Erleuchtung von oben warten.33 Man neh-

me auch das Goethewort „Wär’ nicht das Auge

sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nicht erblicken“

in Erwägung. Unser Bild von Karlstein ist keine

gewöhnliche Heiligendarstellung, sondern eine

allegorische. In Italien (Siena) hieß dieser Typus

schon gleichzeitig eine Caritá di Sant’ Elisabetta,

108

ja bei Dürer vor der Apokalypse und gleichzeitig

mit ihrer Bearbeitung. Die böhmische Bibel des

Konrad von Vechta (1402, jetzt in Antwerpen,

kg. Bibliothek) zeigt solche von Himmelszeichen

des strafenden Feuers in diagonaler Richtung. Hier

hilft die Erscheinung dem Raumeindruck, dem

Aufbau des Raumes über der Landschaft. Dazu

kommt es allmählich auch im deutschen Holz-

schnitt. Das Weitere habe ich dazu in meiner Ab-

handlung über Dürers Apokalypse gesagt. Ich

möchte hier nur auf Michael Greyffs Holzschnitt

zu Sebastian Brants Flugschrift De fulgetra anni

XCII (92, d. h. 1492) aufmerksam machen, der

den himmlischen Fulgor zeigt, wie er einen Stein

(Meteor) schleudert zum Zeichen, daß Kaiser

Maximilian die Weltherrschaft und Weltbesserung

antreten soll. Die Vorgeschichte dieser Erschei-

nungen sind die Fulgor-Erscheinungen der Vechta-

Bibel, die auch Steine schleudern. Die Nach-

geschichte ist über viele Darstellungen in Holz-

schnitten der Schedelschen Weltchronik, 1493

(im gleichen Stil) zu Dürers Zeichnung der „Hoff-

nung“ für die Tarocchi (1493), zu den Apoka-

lyptischen Reitern und dem ganzen Apokalypse-

Zyklus Dürers.

44. Triumph der Venus. Italienischer Meister um 1410.

Paris, Louvre. Dämonische Antithese zur Himmelfahrt

Mariä (Engel als Teufel).

Die deutsche Graphik des 15. Jahrhunderts und

ihr Abschluß, Dürers Apokalypse vom Jahre 1498,

wurden bisher, auch von Dvořák, nur als Über-

nahme und Verarbeitung niederländischer Ele-

mente verstanden. Die Frage der starken Bindung

ihrer Anfänge an die böhmische Malerei, der

Fortsetzung des böhmischen Lichtphänomens insb.

im Schrotschnitt, der auf anderen Gebieten viel-

bewährten Tradition Nürnbergs, die auf Karl IV.

und Wenzel IV., auch noch Sigismund zurückgeht,

wurden ganz außer Acht gelassen. Ohne diese

Frage hier auszuführen möchte ich nur zwei

böhmische diagonale Kompositionen, eine von

der Karlsteiner Apokalypse um 1360 in Wand-

malerei, eine Tafel und dagegen das Blatt VIII

mit der diagonalen Vision des Starken Engels in

Dürers Apokalypse vergleichen.

Es ist vor allen die entsprechende Vision von

Karlstein, aus dem Freskozyklus der Apokalypse,

die wohl keines Kommentars bedarf, nur einer

Frage, ob der Maler von Karlstein und Dürer

nicht eine noch ältere gemeinsame Vorlage hat-

ten^?) Der andere Vergleich ist nicht mehr so

schlagend, aber man kann an ihm das gemeinsame

Prinzip diagonaler Komposition und dessen in-

haltliche Bedeutung gut aufzeigen. Die hl. Eli-

sabeth erscheint auf dem Tafelbild der Hl. Kreuz-

kapelle von Karlstein (um 1360) als Franziska-

nernovizin in weißer Kopftracht, der Legende

entsprechend. Es gibt noch andere Gründe, die

an die Franziskanermystik denken lassen, an ihre

dichterische Auswertung im dolce stil nuovo vor

Dante (Jacopone da Todi), wo eine himmlische

lichte Frauenerscheinung angebetet wurde als

Spenderin des himmlischen Mahles höherer Er-

kenntnis, in der Tradition des Boethius, und in

Vorbereitung der donna gentilissima Filosofia

Dantes. Die Dunkelheit, aus der der Bettler ans

Licht gelockt wird, wäre als die sacra tenebria,

heilige Dunkelheit franziskanischer Mystik zu

verstehen, aus ihr tritt der Bettler wie Platons

Gefangener aus der dunklen Höhle heraus. In der

sacra tenebria sollte der Auserwählte passiv

auf die Erleuchtung von oben warten.33 Man neh-

me auch das Goethewort „Wär’ nicht das Auge

sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nicht erblicken“

in Erwägung. Unser Bild von Karlstein ist keine

gewöhnliche Heiligendarstellung, sondern eine

allegorische. In Italien (Siena) hieß dieser Typus

schon gleichzeitig eine Caritá di Sant’ Elisabetta,

108