L'ART DÉCORATIF

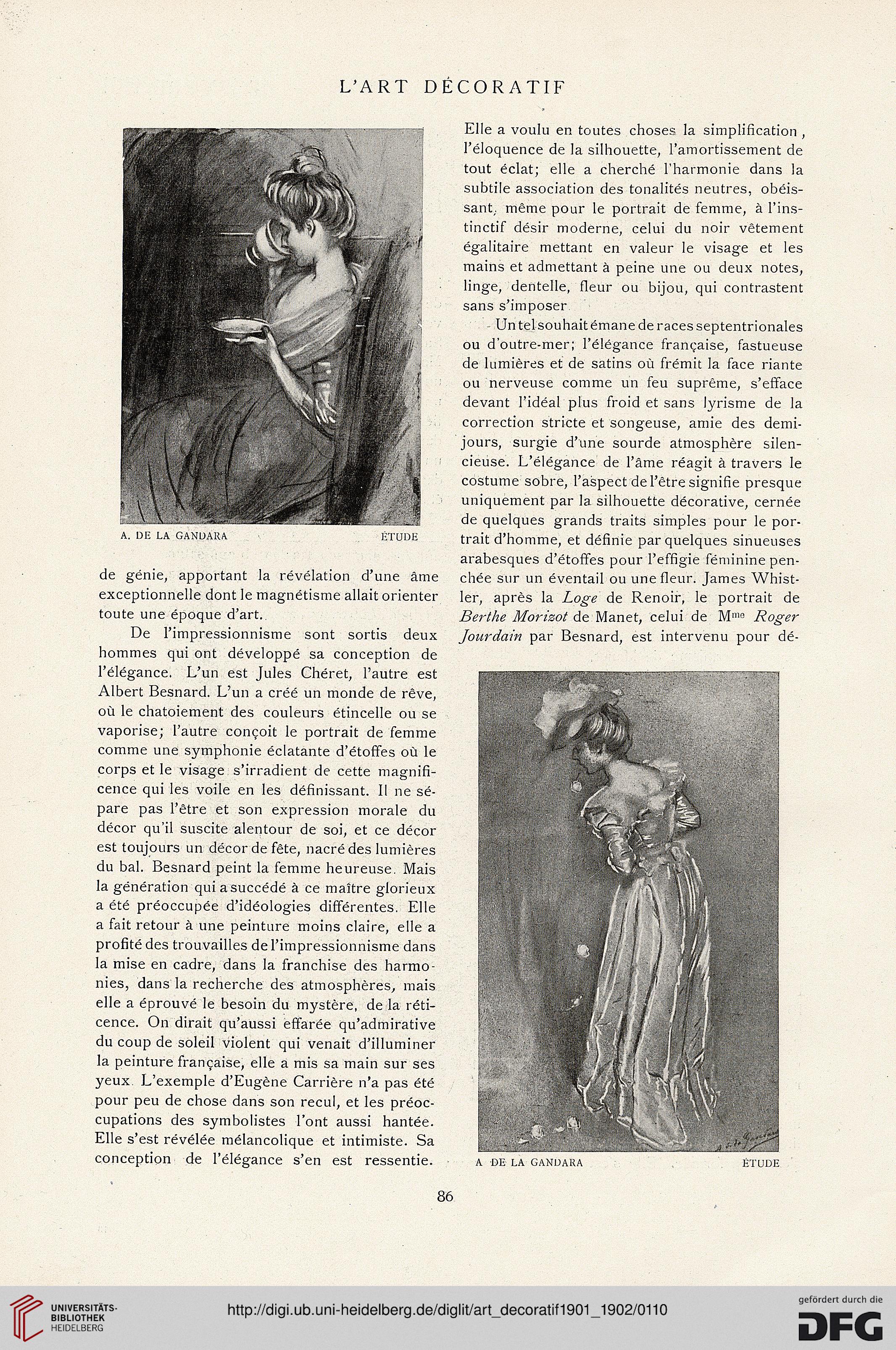

A. DE LA GANDARA ÉTUDE

de génie, apportant ia révélation d'une âme

exceptionnelle dont le magnétisme allait orienter

toute une époque d'art.

De l'impressionnisme sont sortis deux

hommes qui ont développé sa conception de

l'élégance. L'un est Jules Chéret, l'autre est

Albert Besnard. L'un a créé un monde de rêve,

où le chatoiement des couleurs étincelle ou se

vaporise; l'autre conçoit le portrait de femme

comme une symphonie éclatante d'étoffes où le

corps et le visage s'irradient de cette magnifi-

cence qui les voile en les définissant. Il ne sé-

pare pas l'être et son expression morale du

décor qu'il suscite alentour de soi, et ce décor

est toujours un décor de fête, nacré des lumières

du bal. Besnard peint la femme heureuse. Mais

la génération quiasuccédé à ce maître glorieux

a été préoccupée d'idéologies différentes. Elle

a fait retour à une peinture moins claire, elle a

profité des trouvailles de l'impressionnisme dans

la mise en cadre, dans la franchise des harmo-

nies, dans la recherche des atmosphères, mais

elle a éprouvé le besoin du mystère, de la réti-

cence. On dirait qu'aussi effarée qu'admirative

du coup de soleil violent qui venait d'illuminer

la peinture française, elle a mis sa main sur ses

yeux L'exemple d'Eugène Carrière n'a pas été

pour peu de chose dans son recul, et les préoc-

cupations des symbolistes l'ont aussi hantée.

Elle s'est révélée mélancolique et intimiste. Sa

conception de l'élégance s'en est ressentie.

Elle a voulu en toutes choses la simplification ,

l'éloquence de la silhouette, l'amortissement de

tout éclat; elle a cherché l'harmonie dans la

subtile association des tonalités neutres, obéis-

sant, même pour le portrait de femme, à l'ins-

tinctif désir moderne, celui du noir vêtement

égalitaire mettant en valeur le visage et les

mains et admettant à peine une ou deux notes,

linge, dentelle, fleur ou bijou, qui contrastent

sans s'imposer

Un tel souhait émane de races septentrionales

ou d'outre-mer; l'élégance française, fastueuse

de lumières et de satins où frémit la face riante

ou nerveuse comme un feu suprême, s'efface

devant l'idéal plus froid et sans lyrisme de la

correction stricte et songeuse, amie des demi-

jours, surgie d'une sourde atmosphère silen-

cieuse. L'élégance de l'âme réagit à travers le

costume sobre, l'aspect de l'être signifie presque

uniquement par la silhouette décorative, cernée

de quelques grands traits simples pour le por-

trait d'homme, et définie par quelques sinueuses

arabesques d'étoffes pour l'effigie féminine pen-

chée sur un éventail ou une fleur. James Whist-

ler, après la de Renoir, le portrait de

de Manet, celui de M"'"

par Besnard, est intervenu pour dé-

A DE LA GANDARA ÉTUDE

86

A. DE LA GANDARA ÉTUDE

de génie, apportant ia révélation d'une âme

exceptionnelle dont le magnétisme allait orienter

toute une époque d'art.

De l'impressionnisme sont sortis deux

hommes qui ont développé sa conception de

l'élégance. L'un est Jules Chéret, l'autre est

Albert Besnard. L'un a créé un monde de rêve,

où le chatoiement des couleurs étincelle ou se

vaporise; l'autre conçoit le portrait de femme

comme une symphonie éclatante d'étoffes où le

corps et le visage s'irradient de cette magnifi-

cence qui les voile en les définissant. Il ne sé-

pare pas l'être et son expression morale du

décor qu'il suscite alentour de soi, et ce décor

est toujours un décor de fête, nacré des lumières

du bal. Besnard peint la femme heureuse. Mais

la génération quiasuccédé à ce maître glorieux

a été préoccupée d'idéologies différentes. Elle

a fait retour à une peinture moins claire, elle a

profité des trouvailles de l'impressionnisme dans

la mise en cadre, dans la franchise des harmo-

nies, dans la recherche des atmosphères, mais

elle a éprouvé le besoin du mystère, de la réti-

cence. On dirait qu'aussi effarée qu'admirative

du coup de soleil violent qui venait d'illuminer

la peinture française, elle a mis sa main sur ses

yeux L'exemple d'Eugène Carrière n'a pas été

pour peu de chose dans son recul, et les préoc-

cupations des symbolistes l'ont aussi hantée.

Elle s'est révélée mélancolique et intimiste. Sa

conception de l'élégance s'en est ressentie.

Elle a voulu en toutes choses la simplification ,

l'éloquence de la silhouette, l'amortissement de

tout éclat; elle a cherché l'harmonie dans la

subtile association des tonalités neutres, obéis-

sant, même pour le portrait de femme, à l'ins-

tinctif désir moderne, celui du noir vêtement

égalitaire mettant en valeur le visage et les

mains et admettant à peine une ou deux notes,

linge, dentelle, fleur ou bijou, qui contrastent

sans s'imposer

Un tel souhait émane de races septentrionales

ou d'outre-mer; l'élégance française, fastueuse

de lumières et de satins où frémit la face riante

ou nerveuse comme un feu suprême, s'efface

devant l'idéal plus froid et sans lyrisme de la

correction stricte et songeuse, amie des demi-

jours, surgie d'une sourde atmosphère silen-

cieuse. L'élégance de l'âme réagit à travers le

costume sobre, l'aspect de l'être signifie presque

uniquement par la silhouette décorative, cernée

de quelques grands traits simples pour le por-

trait d'homme, et définie par quelques sinueuses

arabesques d'étoffes pour l'effigie féminine pen-

chée sur un éventail ou une fleur. James Whist-

ler, après la de Renoir, le portrait de

de Manet, celui de M"'"

par Besnard, est intervenu pour dé-

A DE LA GANDARA ÉTUDE

86