JANVIER 1902

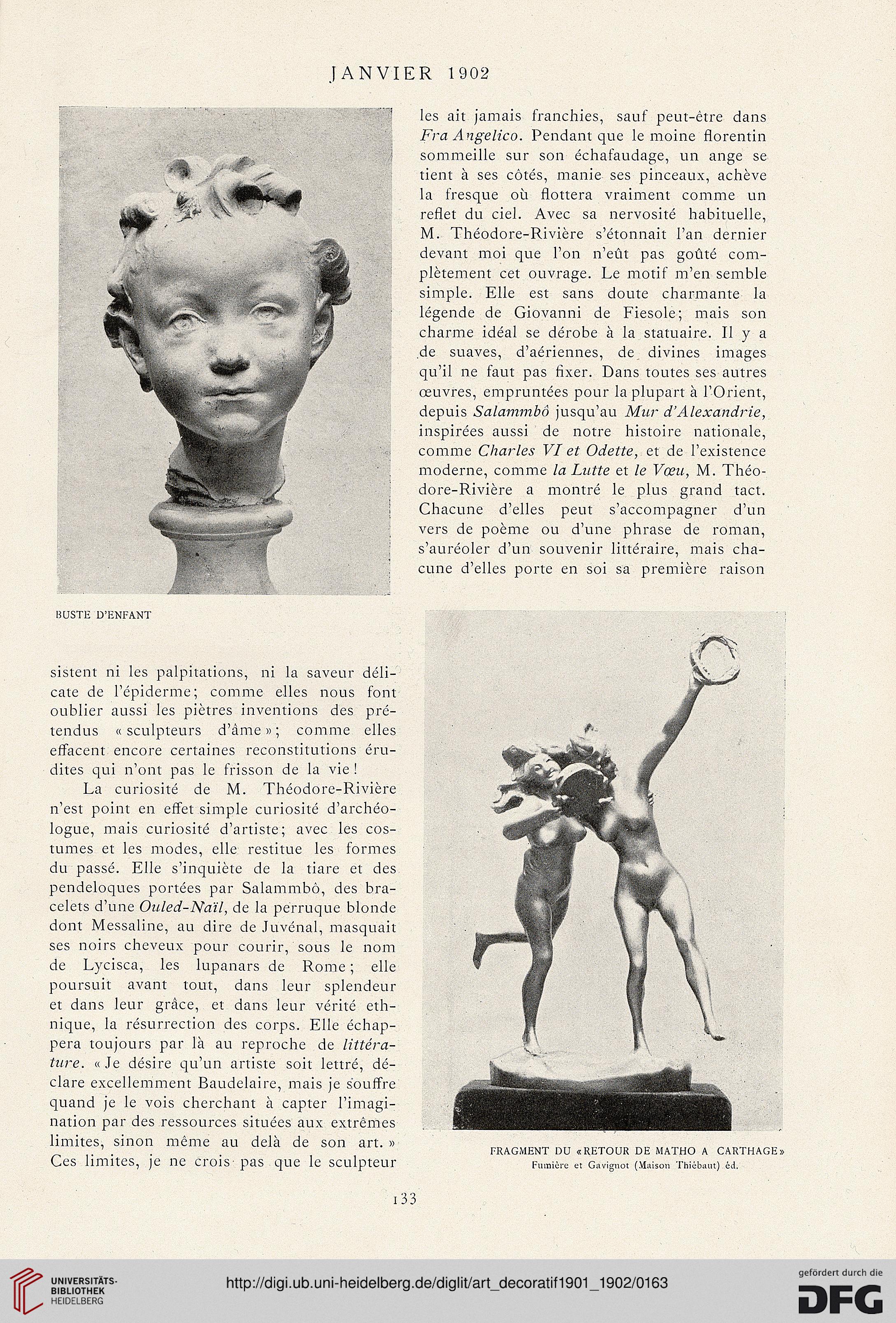

HUSTE D'ENFANT

sistcnt ni les palpitations, ni la saveur déli-

cate de l'épiderme; comme elles nous font

oublier aussi les piètres inventions des pré-

tendus «sculpteurs d'âme)); comme elles

effacent encore certaines reconstitutions éru-

dites qui n'ont pas le frisson de la vie !

La curiosité de M. Théodore-Rivière

n'est point en effet simple curiosité d'archéo-

logue, mais curiosité d'artiste; avec les cos-

tumes et les modes, elle restitue les formes

du passé. Elle s'inquiète de la tiare et des

pendeloques portées par Salammbô, des bra-

celets d'une OM/etf-AVtV, de la perruque blonde

dont Messaline, au dire de Juvénal, masquait

ses noirs cheveux pour courir, sous le nom

de Lycisca, les lupanars de Rome ; elle

poursuit avant tout, dans leur splendeur

et dans leur grâce, et dans leur vérité eth-

nique, la résurrection des corps. Elle échap-

pera toujours par là au reproche de /Rfértt-

Rtre. «Je désire qu'un artiste soit lettré, dé-

clare excellemment Baudelaire, mais je souffre

quand je le vois cherchant à capter l'imagi-

nation par des ressources situées aux extrêmes

limites, sinon même au delà de son art. ))

Ces limites, je ne crois pas que le sculpteur

les ait jamais franchies, sauf peut-être dans

Eruylng*e/;co. Pendant que le moine florentin

sommeille sur son échafaudage, un ange se

tient à ses côtés, manie ses pinceaux, achève

la fresque où flottera vraiment comme un

reflet du ciel. Avec sa nervosité habituelle,

M. Théodore-Rivière s'étonnait l'an dernier

devant moi que l'on n'eût pas goûté com-

plètement cet ouvrage. Le motif m'en semble

simple. Elle est sans doute charmante la

légende de Giovanni de Fiesole; mais son

charme idéal se dérobe à la statuaire. Il y a

de suaves, d'aériennes, de_ divines images

qu'il ne faut pas fixer. Dans toutes ses autres

œuvres, empruntées pour la plupart à l'Orient,

depuis -SVLwMMàd jusqu'au Afttr d'A/eArttntfrt'e,

inspirées aussi de notre histoire nationale,

comme C/tttr/ey Ef <R OJe/ïe, et de l'existence

moderne, comme L? Lu/ïe et /e Eœtt, M. Théo-

dore-Rivière a montré le plus grand tact.

Chacune d'elles peut s'accompagner d'un

vers de poème ou d'une phrase de roman,

s'auréoler d'un souvenir littéraire, mais cha-

cune d'elles porte en soi sa première raison

FRAGMENT DU c RETOUR DE MATHO A CARTHAGE

HUSTE D'ENFANT

sistcnt ni les palpitations, ni la saveur déli-

cate de l'épiderme; comme elles nous font

oublier aussi les piètres inventions des pré-

tendus «sculpteurs d'âme)); comme elles

effacent encore certaines reconstitutions éru-

dites qui n'ont pas le frisson de la vie !

La curiosité de M. Théodore-Rivière

n'est point en effet simple curiosité d'archéo-

logue, mais curiosité d'artiste; avec les cos-

tumes et les modes, elle restitue les formes

du passé. Elle s'inquiète de la tiare et des

pendeloques portées par Salammbô, des bra-

celets d'une OM/etf-AVtV, de la perruque blonde

dont Messaline, au dire de Juvénal, masquait

ses noirs cheveux pour courir, sous le nom

de Lycisca, les lupanars de Rome ; elle

poursuit avant tout, dans leur splendeur

et dans leur grâce, et dans leur vérité eth-

nique, la résurrection des corps. Elle échap-

pera toujours par là au reproche de /Rfértt-

Rtre. «Je désire qu'un artiste soit lettré, dé-

clare excellemment Baudelaire, mais je souffre

quand je le vois cherchant à capter l'imagi-

nation par des ressources situées aux extrêmes

limites, sinon même au delà de son art. ))

Ces limites, je ne crois pas que le sculpteur

les ait jamais franchies, sauf peut-être dans

Eruylng*e/;co. Pendant que le moine florentin

sommeille sur son échafaudage, un ange se

tient à ses côtés, manie ses pinceaux, achève

la fresque où flottera vraiment comme un

reflet du ciel. Avec sa nervosité habituelle,

M. Théodore-Rivière s'étonnait l'an dernier

devant moi que l'on n'eût pas goûté com-

plètement cet ouvrage. Le motif m'en semble

simple. Elle est sans doute charmante la

légende de Giovanni de Fiesole; mais son

charme idéal se dérobe à la statuaire. Il y a

de suaves, d'aériennes, de_ divines images

qu'il ne faut pas fixer. Dans toutes ses autres

œuvres, empruntées pour la plupart à l'Orient,

depuis -SVLwMMàd jusqu'au Afttr d'A/eArttntfrt'e,

inspirées aussi de notre histoire nationale,

comme C/tttr/ey Ef <R OJe/ïe, et de l'existence

moderne, comme L? Lu/ïe et /e Eœtt, M. Théo-

dore-Rivière a montré le plus grand tact.

Chacune d'elles peut s'accompagner d'un

vers de poème ou d'une phrase de roman,

s'auréoler d'un souvenir littéraire, mais cha-

cune d'elles porte en soi sa première raison

FRAGMENT DU c RETOUR DE MATHO A CARTHAGE