FEVRIER 1902

y

d'œuvre et par la grâce toute française de

son ensemble éclos comme un bouquet de

couleurs vives à l'issue d'un siècle sombre,

hanté du tragique avec Delacroix, de l'occul-

tisme et de la légende mythique avec Moreau,

du réalisme âpre avec Courbet, sarcastique

avec Daumier, humble avec Millet, du rêve

mélancolique avec Ricard et Corot, par toutes

ces qualités l'impressionnisme a mérité notre

reconnaissante admiration, l'honneur de nos

musées, le salut déférent de l'histoire et de

l'esthétique. Ses défauts ont été presque tous

l'effet des circonstances, mais ils ont été

outranciers, jamais mesquins. Et ses qualités

se sont référées au sens intime de la peinture,

à la véritable tradition de la France.

On a déjà étudié ce groupe de novateurs.

On a défini sagacement les différences de

leurs génies. On a montré en Manet le suc-

cédané de Goya et de

Hais se transformant

graduellement en ana-

lyste de la lumière et

devenant subtil' tout

en restant franc, large

et robuste. On a remar-

qué l'ironique démenti

donné aux attaques

des fades imitateurs

d'Ingres par Degas, dont

le dessin se prouve, à

l'autre bout du siècle,

aussi savant et aussi

vrai que celui d'Ingres,

en y joignant la ner-

vosité moderne. On a

démontré à quel point

le génie paysagiste de

Claude Monet s'évadait

du réalisme, combien

cette recherche infini-

ment subtile des atomes

lumineux touchait à la

poésie panthéistique.

On a défini la dou-

ceur peu réaliste des

scènes rustiques de

Camille Pissarro, déli-

catement vraies et atten-

dries, proches de l'in-

timisme de Millet. On

a précisé en Sisley son

sens si personnel des

ciels de France. 11

semble, par contre —- et c'est l'encouragement

de l'auteur à écrire cette étude — qu'on ait

moins nettement envisagé la personnalité

considérable de M. Auguste Renoir; envers

lui les nombreux témoignages d'admiration

s'accompagnèrent de moins de clairvoyance.

Il est, en effet, dans toutes les manifestations

de son capricieux génie, rebelle à toute défi-

nition rapide, et fournit à lui seul la preuve

d'une idée sur laquelle on commence seu-

lement à s'arrêter, celle que l'impression-

nisme, tant bafoué par des académiques

indignés qui prétendaient défendre la tra-

dition d'art nationale, est, au contraire, une

réaction vers cette tradition, une réaction

qui n'a paru être une innovation que par

l'ironie des circonstances, un retour direct à

la vraie filiation française de Foucquet, de

Glouet, dejjGhardin, de Watteau, de Fra-

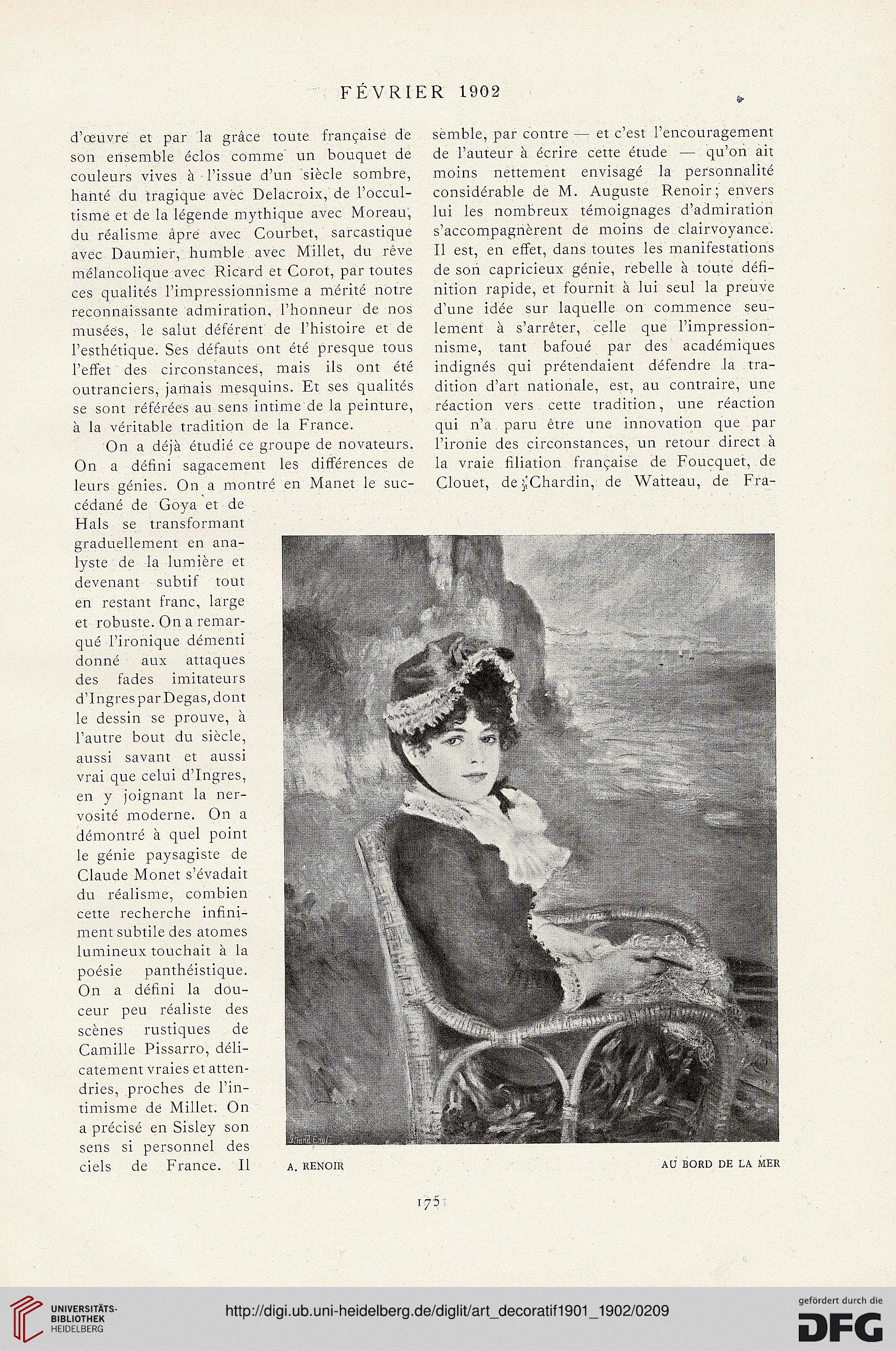

A. RENOIR AU BORD DE LA MER

[

/5

y

d'œuvre et par la grâce toute française de

son ensemble éclos comme un bouquet de

couleurs vives à l'issue d'un siècle sombre,

hanté du tragique avec Delacroix, de l'occul-

tisme et de la légende mythique avec Moreau,

du réalisme âpre avec Courbet, sarcastique

avec Daumier, humble avec Millet, du rêve

mélancolique avec Ricard et Corot, par toutes

ces qualités l'impressionnisme a mérité notre

reconnaissante admiration, l'honneur de nos

musées, le salut déférent de l'histoire et de

l'esthétique. Ses défauts ont été presque tous

l'effet des circonstances, mais ils ont été

outranciers, jamais mesquins. Et ses qualités

se sont référées au sens intime de la peinture,

à la véritable tradition de la France.

On a déjà étudié ce groupe de novateurs.

On a défini sagacement les différences de

leurs génies. On a montré en Manet le suc-

cédané de Goya et de

Hais se transformant

graduellement en ana-

lyste de la lumière et

devenant subtil' tout

en restant franc, large

et robuste. On a remar-

qué l'ironique démenti

donné aux attaques

des fades imitateurs

d'Ingres par Degas, dont

le dessin se prouve, à

l'autre bout du siècle,

aussi savant et aussi

vrai que celui d'Ingres,

en y joignant la ner-

vosité moderne. On a

démontré à quel point

le génie paysagiste de

Claude Monet s'évadait

du réalisme, combien

cette recherche infini-

ment subtile des atomes

lumineux touchait à la

poésie panthéistique.

On a défini la dou-

ceur peu réaliste des

scènes rustiques de

Camille Pissarro, déli-

catement vraies et atten-

dries, proches de l'in-

timisme de Millet. On

a précisé en Sisley son

sens si personnel des

ciels de France. 11

semble, par contre —- et c'est l'encouragement

de l'auteur à écrire cette étude — qu'on ait

moins nettement envisagé la personnalité

considérable de M. Auguste Renoir; envers

lui les nombreux témoignages d'admiration

s'accompagnèrent de moins de clairvoyance.

Il est, en effet, dans toutes les manifestations

de son capricieux génie, rebelle à toute défi-

nition rapide, et fournit à lui seul la preuve

d'une idée sur laquelle on commence seu-

lement à s'arrêter, celle que l'impression-

nisme, tant bafoué par des académiques

indignés qui prétendaient défendre la tra-

dition d'art nationale, est, au contraire, une

réaction vers cette tradition, une réaction

qui n'a paru être une innovation que par

l'ironie des circonstances, un retour direct à

la vraie filiation française de Foucquet, de

Glouet, dejjGhardin, de Watteau, de Fra-

A. RENOIR AU BORD DE LA MER

[

/5