L'ART DECORATIF

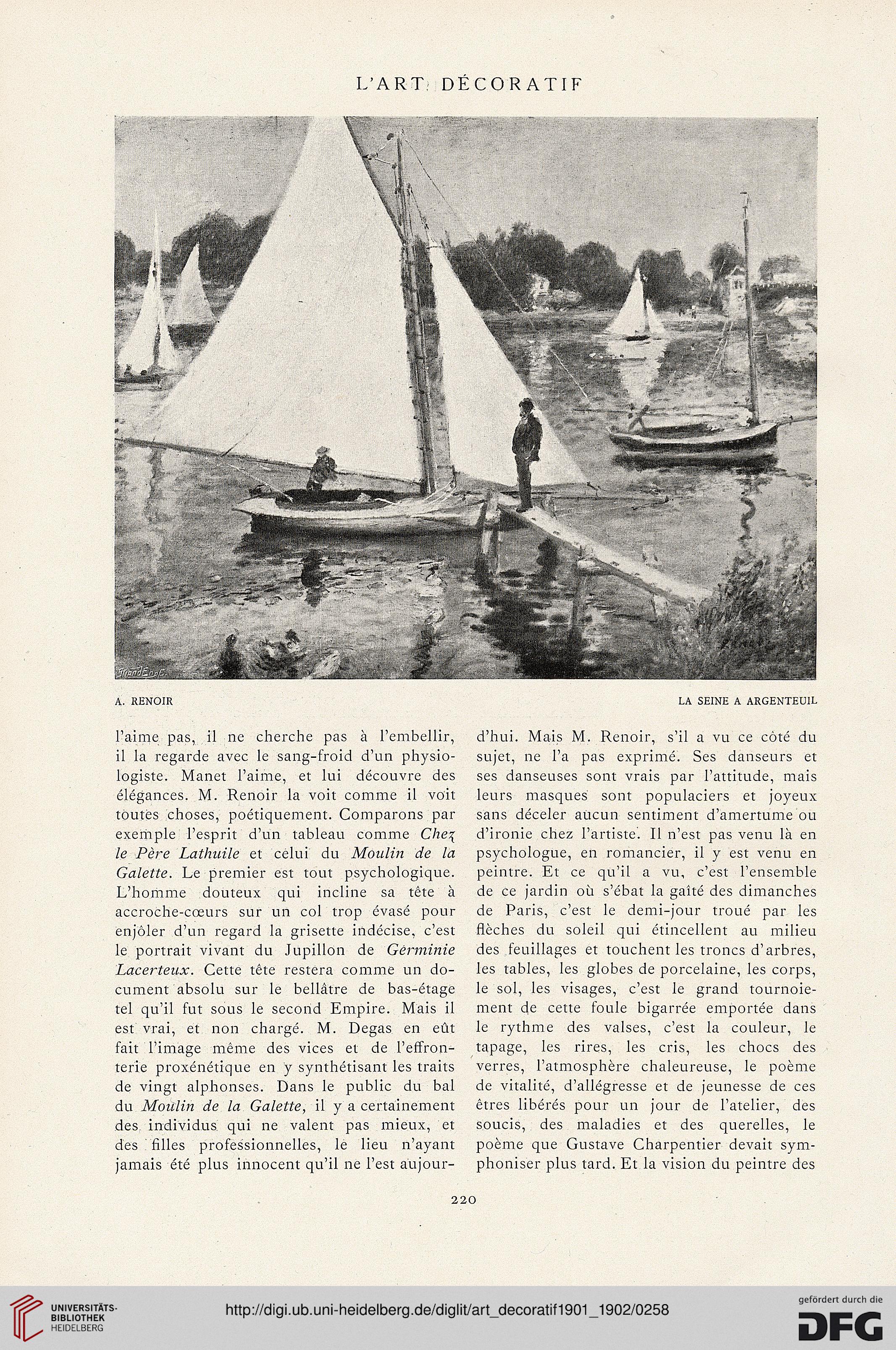

A. RENOIR

l'aime pas, il ne cherche pas à l'embeiiir,

ii la regarde avec le sang-froid d'un physio-

logiste. Manet l'aime, et lui découvre des

élégances. M. Renoir la voit comme il voit

toutes choses, poétiquement. Comparons par

exemple l'esprit d'un tableau comme

/<? Père Auf/iMt/e et celui du Afoiz/nz t/e /tt

Ga/etfe. Le premier est tout psychologique.

L'homme douteux qui incline sa tête à

accroche-cœurs sur un col trop évasé pour

enjôler d'un regard la grisette indécise, c'est

le portrait vivant du Jupillon de Cerzmwz'e

Lttcer^eMJc. Cette tête restera comme un do-

cument absolu sur le bellâtre de bas-étage

tel qu'il fut sous le second Empire. Mais il

est vrai, et non chargé. M. Degas en eût

fait l'image même des vices et de l'effron-

terie proxénétique en y synthétisant les traits

de vingt alphonses. Dans le public du bal

du Afozt/zn t/e /tt Gtt/eKe, il y a certainement

des individus qui ne valent pas mieux, et

des filles professionnelles, le lieu n'ayant

jamais été plus innocent qu'il ne l'est aujour-

LA SEINE A ARGENTEUIL

d'hui. Mais M. Renoir, s'il a vu ce côté du

sujet, ne l'a pas exprimé. Ses danseurs et

ses danseuses sont vrais par l'attitude, mais

leurs masques sont populaciers et joyeux

sans déceler aucun sentiment d'amertume ou

d'ironie chez l'artiste. Il n'est pas venu là en

psychologue, en romancier, il y est venu en

peintre. Et ce qu'il a vu. c'est l'ensemble

de ce jardin où s'ébat la gaité des dimanches

de Paris, c'est le demi-jour troué par les

flèches du soleil qui étincellent au milieu

des feuillages et touchent les troncs d'arbres,

les tables, les globes de porcelaine, les corps,

le sol, les visages, c'est le grand tournoie-

ment de cette foule bigarrée emportée dans

le rythme des valses, c'est la couleur, le

tapage, les rires, les cris, les chocs des

verres, l'atmosphère chaleureuse, le poème

de vitalité, d'allégresse et de jeunesse de ces

êtres libérés pour un jour de l'atelier, des

soucis, des maladies et des querelles, le

poème que Gustave Charpentier devait sym-

phoniser plus tard. Et la vision du peintre des

220

A. RENOIR

l'aime pas, il ne cherche pas à l'embeiiir,

ii la regarde avec le sang-froid d'un physio-

logiste. Manet l'aime, et lui découvre des

élégances. M. Renoir la voit comme il voit

toutes choses, poétiquement. Comparons par

exemple l'esprit d'un tableau comme

/<? Père Auf/iMt/e et celui du Afoiz/nz t/e /tt

Ga/etfe. Le premier est tout psychologique.

L'homme douteux qui incline sa tête à

accroche-cœurs sur un col trop évasé pour

enjôler d'un regard la grisette indécise, c'est

le portrait vivant du Jupillon de Cerzmwz'e

Lttcer^eMJc. Cette tête restera comme un do-

cument absolu sur le bellâtre de bas-étage

tel qu'il fut sous le second Empire. Mais il

est vrai, et non chargé. M. Degas en eût

fait l'image même des vices et de l'effron-

terie proxénétique en y synthétisant les traits

de vingt alphonses. Dans le public du bal

du Afozt/zn t/e /tt Gtt/eKe, il y a certainement

des individus qui ne valent pas mieux, et

des filles professionnelles, le lieu n'ayant

jamais été plus innocent qu'il ne l'est aujour-

LA SEINE A ARGENTEUIL

d'hui. Mais M. Renoir, s'il a vu ce côté du

sujet, ne l'a pas exprimé. Ses danseurs et

ses danseuses sont vrais par l'attitude, mais

leurs masques sont populaciers et joyeux

sans déceler aucun sentiment d'amertume ou

d'ironie chez l'artiste. Il n'est pas venu là en

psychologue, en romancier, il y est venu en

peintre. Et ce qu'il a vu. c'est l'ensemble

de ce jardin où s'ébat la gaité des dimanches

de Paris, c'est le demi-jour troué par les

flèches du soleil qui étincellent au milieu

des feuillages et touchent les troncs d'arbres,

les tables, les globes de porcelaine, les corps,

le sol, les visages, c'est le grand tournoie-

ment de cette foule bigarrée emportée dans

le rythme des valses, c'est la couleur, le

tapage, les rires, les cris, les chocs des

verres, l'atmosphère chaleureuse, le poème

de vitalité, d'allégresse et de jeunesse de ces

êtres libérés pour un jour de l'atelier, des

soucis, des maladies et des querelles, le

poème que Gustave Charpentier devait sym-

phoniser plus tard. Et la vision du peintre des

220