L'ART DECORATIF

à son appel, du sein des ténèbres où se re-

tire volontiers notre conscience, elle se dé-

gage plus forte et plus grave de mieux

comprendre la joie de vivre.

Ce n'est pas mm loi, niais c'est une

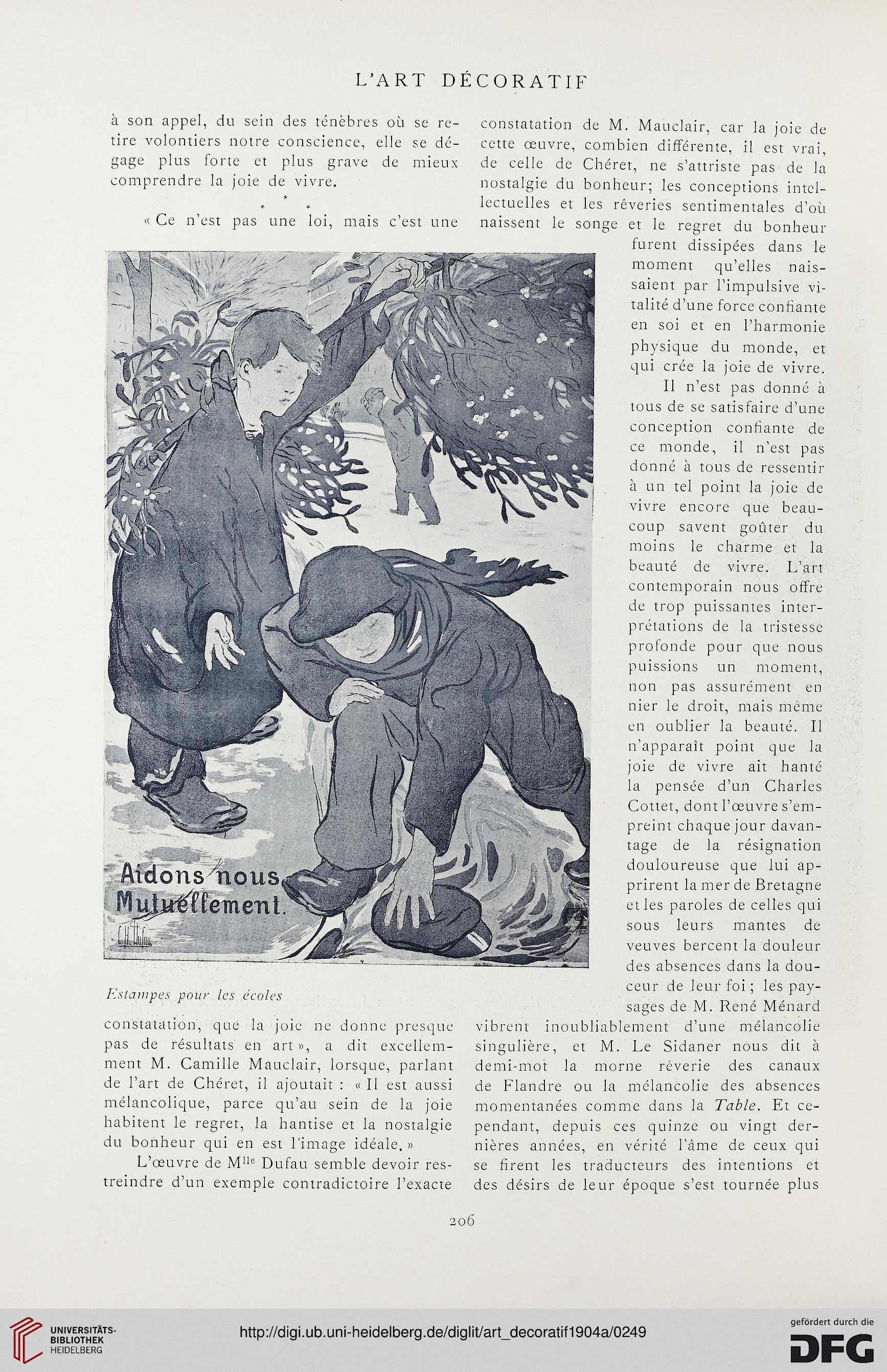

7fs/a77;pes po;/7* /e-s

constatation, que la joie ne donne presque

pas de résultats en art », a dit excellem-

ment M. Camille Mauclair, lorsque, parlant

de l'art de Chérct, il ajoutait : M II est aussi

mélancolique, parce qu'au sein de la joie

habitent le regret, la hantise et la nostalgie

du bonheur qui en est l'image idéale. »

L'œuvre de Dufau semble devoir res-

treindre d'un exemple contradictoire l'exacte

constatation de M. Mauclair, car la joie de

cette œuvre, combien différente, il est vrai,

de celle de Chéret, ne s'attriste pas de la

nostalgie du bonheur; les conceptions intel-

lectuelles et les rêveries sentimentales d'où

naissent le songe et le regret du bonheur

lurent dissipées dans le

moment qu'elles nais-

saient par l'impulsive vi-

talité d'une force confiante

en soi et en l'harmonie

physique du monde, et

qui crée la joie de vivre.

Il n'est pas donné à

tous de se satisfaire d'une

conception confiante de

ce monde, il n'est pas

donné à tous de ressentir

à un tel point la joie de

vivre encore que beau-

coup savent goûter du

moins le charme et la

beauté de vivre. L'art

contemporain nous offre

de trop puissantes inter-

prétations de la tristesse

profonde pour que nous

puissions un moment,

non pas assurément en

nier le droit, mais meme

en oublier la beauté. Il

n'apparaît point que la

joie de vivre ait hanté

la pensée d'un Charles

Cottet, dont l'œuvre s'em-

preint chaque jour davan-

tage de la résignation

douloureuse que lui ap-

prirent la mer de Bretagne

et les paroles de celles qui

sous leurs mantes de

veuves bercent la douleur

des absences dans la dou-

ceur de leur foi ; les pay-

sages de M. René Ménard

vibrent inoubliablement d'une mélancolie

singulière, et M. Le Sidaner nous dit à

demi-mot la morne rêverie des canaux

de Flandre ou la mélancolie des absences

momentanées comme dans la 71DA. Et ce-

pendant, depuis ces quinze ou vingt der-

nières années, en vérité l'àme de ceux qui

se firent les traducteurs des intentions et

des désirs de leur époque s'est tournée plus

206

à son appel, du sein des ténèbres où se re-

tire volontiers notre conscience, elle se dé-

gage plus forte et plus grave de mieux

comprendre la joie de vivre.

Ce n'est pas mm loi, niais c'est une

7fs/a77;pes po;/7* /e-s

constatation, que la joie ne donne presque

pas de résultats en art », a dit excellem-

ment M. Camille Mauclair, lorsque, parlant

de l'art de Chérct, il ajoutait : M II est aussi

mélancolique, parce qu'au sein de la joie

habitent le regret, la hantise et la nostalgie

du bonheur qui en est l'image idéale. »

L'œuvre de Dufau semble devoir res-

treindre d'un exemple contradictoire l'exacte

constatation de M. Mauclair, car la joie de

cette œuvre, combien différente, il est vrai,

de celle de Chéret, ne s'attriste pas de la

nostalgie du bonheur; les conceptions intel-

lectuelles et les rêveries sentimentales d'où

naissent le songe et le regret du bonheur

lurent dissipées dans le

moment qu'elles nais-

saient par l'impulsive vi-

talité d'une force confiante

en soi et en l'harmonie

physique du monde, et

qui crée la joie de vivre.

Il n'est pas donné à

tous de se satisfaire d'une

conception confiante de

ce monde, il n'est pas

donné à tous de ressentir

à un tel point la joie de

vivre encore que beau-

coup savent goûter du

moins le charme et la

beauté de vivre. L'art

contemporain nous offre

de trop puissantes inter-

prétations de la tristesse

profonde pour que nous

puissions un moment,

non pas assurément en

nier le droit, mais meme

en oublier la beauté. Il

n'apparaît point que la

joie de vivre ait hanté

la pensée d'un Charles

Cottet, dont l'œuvre s'em-

preint chaque jour davan-

tage de la résignation

douloureuse que lui ap-

prirent la mer de Bretagne

et les paroles de celles qui

sous leurs mantes de

veuves bercent la douleur

des absences dans la dou-

ceur de leur foi ; les pay-

sages de M. René Ménard

vibrent inoubliablement d'une mélancolie

singulière, et M. Le Sidaner nous dit à

demi-mot la morne rêverie des canaux

de Flandre ou la mélancolie des absences

momentanées comme dans la 71DA. Et ce-

pendant, depuis ces quinze ou vingt der-

nières années, en vérité l'àme de ceux qui

se firent les traducteurs des intentions et

des désirs de leur époque s'est tournée plus

206