L'ART DÉCORATIF

On oublia que la mise en plomb est le

dessin du vitrait, qui souligne les contours

des ornements et des figures en même temps

qu'il sépare par un trait opaque les couleurs

différentes et en empêche le rayonnement.

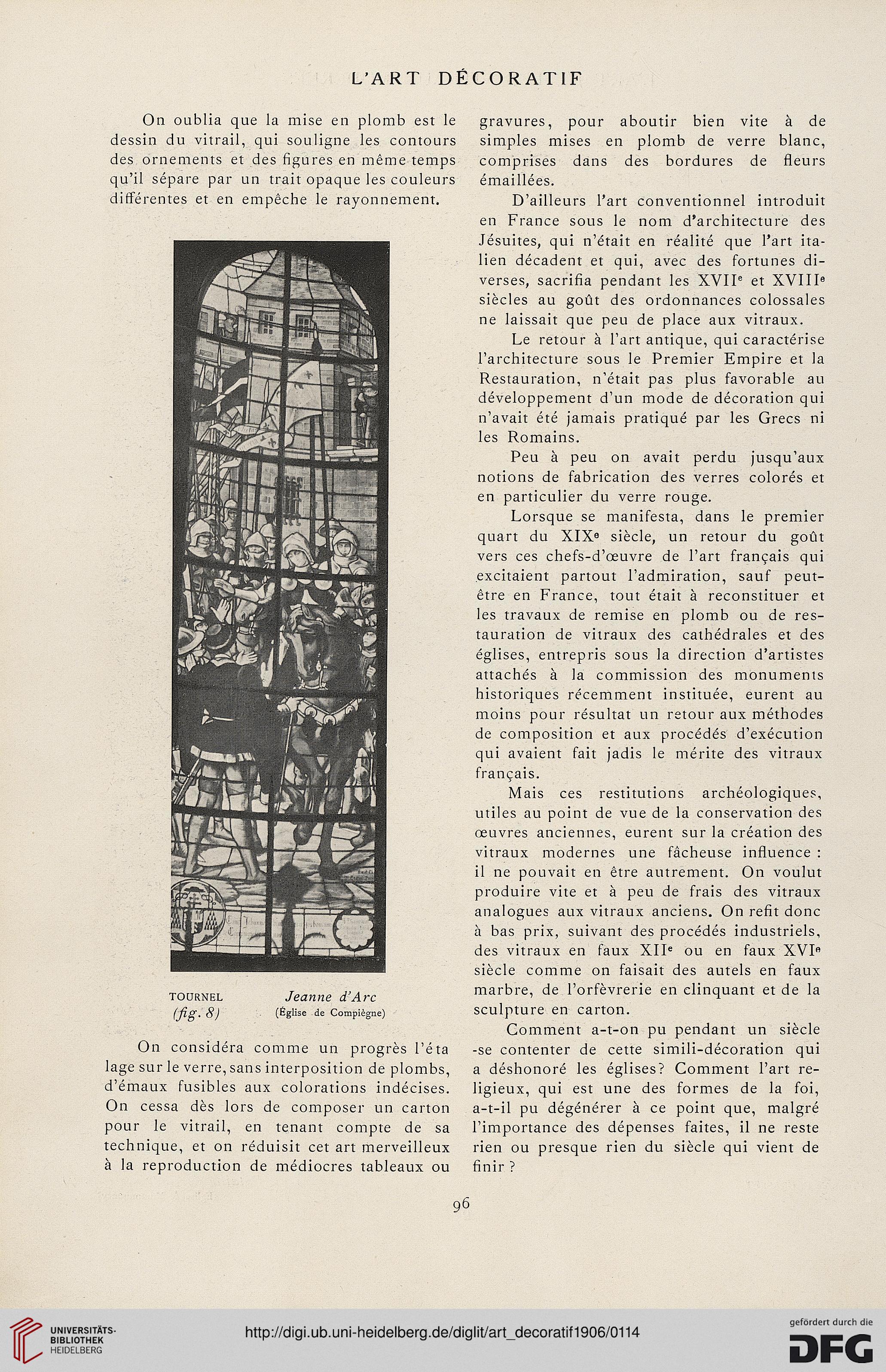

TOURNEL Je<27??ze dh4rc

On considéra comme un progrès l'éta

lagc sur le verre, sans interposition de plombs,

d'émaux fusibles aux colorations indécises.

On cessa dès lors de composer un carton

pour le vitrail, en tenant compte de sa

technique, et on réduisit cet art merveilleux

à la reproduction de médiocres tableaux ou

gravures, pour aboutir bien vite à de

simples mises en plomb de verre blanc,

comprises dans des bordures de fleurs

émaillées.

D'ailleurs l'art conventionnel introduit

en France sous le nom d'architecture des

Jésuites, qui n'était en réalité que l'art ita-

lien décadent et qui, avec des fortunes di-

verses, sacrifia pendant les XVII" et XVIII"

siècles au goût des ordonnances colossales

ne laissait que peu de place aux vitraux.

Le retour à l'art antique, qui caractérise

l'architecture sous le Premier Empire et la

Restauration, n'était pas plus favorable au

développement d'un mode de décoration qui

n'avait été jamais pratiqué par les Grecs ni

les Romains.

Peu à peu on avait perdu jusqu'aux

notions de fabrication des verres colorés et

en particulier du verre rouge.

Lorsque se manifesta, dans le premier

quart du XIX" siècle, un retour du goût

vers ces chefs-d'œuvre de l'art français qui

excitaient partout l'admiration, sauf peut-

être en France, tout était à reconstituer et

les travaux de remise en plomb ou de res-

tauration de vitraux des cathédrales et des

églises, entrepris sous la direction d'artistes

attachés à la commission des monuments

historiques récemment instituée, eurent au

moins pour résultat un retour aux méthodes

de composition et aux procédés d'exécution

qui avaient fait jadis le mérite des vitraux

français.

Mais ces restitutions archéologiques,

utiles au point de vue de la conservation des

œuvres anciennes, eurent sur la création des

vitraux modernes une fâcheuse influence :

il ne pouvait en être autrement. On voulut

produire vite et à peu de frais des vitraux

analogues aux vitraux anciens. On refit donc

à bas prix, suivant des procédés industriels,

des vitraux en faux XII" ou en faux XVI"

siècle comme on faisait des autels en faux

marbre, de l'orfèvrerie en clinquant et de la

sculpture en carton.

Comment a-t-on pu pendant un siècle

-se contenter de cette simili-décoration qui

a déshonoré les églises? Comment l'art re-

ligieux, qui est une des formes de la foi,

a-t-il pu dégénérer à ce point que, malgré

l'importance des dépenses faites, il ne reste

rien ou presque rien du siècle qui vient de

finir ?

96

On oublia que la mise en plomb est le

dessin du vitrait, qui souligne les contours

des ornements et des figures en même temps

qu'il sépare par un trait opaque les couleurs

différentes et en empêche le rayonnement.

TOURNEL Je<27??ze dh4rc

On considéra comme un progrès l'éta

lagc sur le verre, sans interposition de plombs,

d'émaux fusibles aux colorations indécises.

On cessa dès lors de composer un carton

pour le vitrail, en tenant compte de sa

technique, et on réduisit cet art merveilleux

à la reproduction de médiocres tableaux ou

gravures, pour aboutir bien vite à de

simples mises en plomb de verre blanc,

comprises dans des bordures de fleurs

émaillées.

D'ailleurs l'art conventionnel introduit

en France sous le nom d'architecture des

Jésuites, qui n'était en réalité que l'art ita-

lien décadent et qui, avec des fortunes di-

verses, sacrifia pendant les XVII" et XVIII"

siècles au goût des ordonnances colossales

ne laissait que peu de place aux vitraux.

Le retour à l'art antique, qui caractérise

l'architecture sous le Premier Empire et la

Restauration, n'était pas plus favorable au

développement d'un mode de décoration qui

n'avait été jamais pratiqué par les Grecs ni

les Romains.

Peu à peu on avait perdu jusqu'aux

notions de fabrication des verres colorés et

en particulier du verre rouge.

Lorsque se manifesta, dans le premier

quart du XIX" siècle, un retour du goût

vers ces chefs-d'œuvre de l'art français qui

excitaient partout l'admiration, sauf peut-

être en France, tout était à reconstituer et

les travaux de remise en plomb ou de res-

tauration de vitraux des cathédrales et des

églises, entrepris sous la direction d'artistes

attachés à la commission des monuments

historiques récemment instituée, eurent au

moins pour résultat un retour aux méthodes

de composition et aux procédés d'exécution

qui avaient fait jadis le mérite des vitraux

français.

Mais ces restitutions archéologiques,

utiles au point de vue de la conservation des

œuvres anciennes, eurent sur la création des

vitraux modernes une fâcheuse influence :

il ne pouvait en être autrement. On voulut

produire vite et à peu de frais des vitraux

analogues aux vitraux anciens. On refit donc

à bas prix, suivant des procédés industriels,

des vitraux en faux XII" ou en faux XVI"

siècle comme on faisait des autels en faux

marbre, de l'orfèvrerie en clinquant et de la

sculpture en carton.

Comment a-t-on pu pendant un siècle

-se contenter de cette simili-décoration qui

a déshonoré les églises? Comment l'art re-

ligieux, qui est une des formes de la foi,

a-t-il pu dégénérer à ce point que, malgré

l'importance des dépenses faites, il ne reste

rien ou presque rien du siècle qui vient de

finir ?

96