L'ART DÉCORATIF

.Ép/7?g7M-C(3?M7* EC7!tïée 7777M

plus gracieux que cet autre type plus récent,

en forme de coquille (pl. 3), agrémenté de

roses en guirlandes, où les deux pièces, au

lieu de s'adapter directement l'une à l'autre, se

rattachent par une chaînette d'un demi-pied?

D'un aspect plus lourd, mais d'une ori-

ginalité de forme aussi indiscutable, les

crochets à ciseaux que les villageoises fixent

à leur ceinture de tablier. Ils laissent pendre

jusqu'aux genoux une chaînette simple pour

porter le couteau, double pour retenir les

ciseaux. Sur cette châtelaine populaire, l'or-

fèvre cisèle au burin des fleurettes naïve-

ment disposées, qui semblent empruntées à

la flore imprécise des anciens missels (pl. 4).

A une époque probablement plus an-

cienne, ces menus outils de travail, indis-

pensables aux ménagères, s'accrochaient à

un large anneau formant boucle de ceinture.

On y joignait le trousseau de clefs, autre

accessoire indispensable des Pénélopes poi-

tevines. Rien de plus curieux que cette lourde

pièce qui évoque plutôt un ceinturon d'ama-

zone qu'un bijou rustique (pl. 5). Rien de

plus rare aussi, car nous n'en connaissons

que trois spécimens provenant tous du

marais de la Sèvre, près de Maillezais. Plus

tard, lorsque le type dégé-

néra, le clavier se réduisit

à la dimension d'une bague,

et la chaînette à ciseaux s'y

rattacha à demeure par un

anneau minuscule.

Le costume masculin

a sa part, lui aussi, dans

la distribution des bijoux.

Comme la cape, le lourd

manteau de cheval, qui

abrite dans ses plis cavalier

et monture, s'attache sur

le devant à l'aide d'agrafes,

plus solides et plus renfor-

cées que celles des femmes

(pl. 3 et to). D'un beau des-

sin, quoique n'atteignant pas

le galbe de leurs jumelles, les agrafes de

manteau ont disparu avant i83o, dès que

la création des routes eût permis de cir-

culer autrement qu'à cheval.

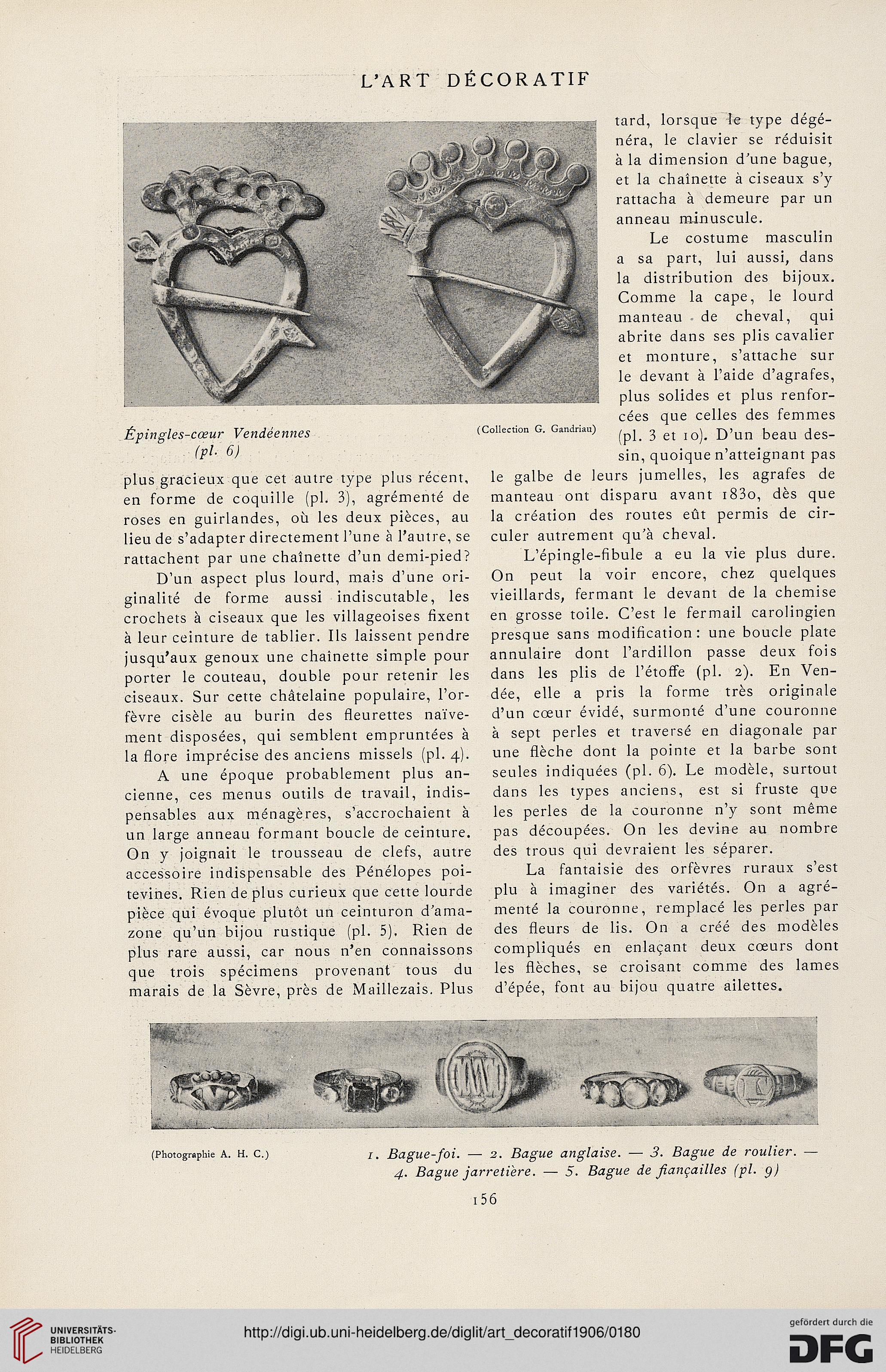

L'épingle-fibule a eu la vie plus dure.

On peut la voir encore, chez quelques

vieillards, fermant le devant de la chemise

en grosse toile. C'est le fermail carolingien

presque sans modification : une boucle plate

annulaire dont l'ardillon passe deux fois

dans les plis de l'étoffe (pl. 2). En Ven-

dée, elle a pris la forme très originale

d'un cœur évidé, surmonté d'une couronne

à sept perles et traversé en diagonale par

une flèche dont la pointe et la barbe sont

seules indiquées (pl. 6). Le modèle, surtout

dans les types anciens, est si fruste que

les perles de la couronne n'y sont même

pas découpées. On les devine au nombre

des trous qui devraient les séparer.

La fantaisie des orfèvres ruraux s'est

plu à imaginer des variétés. On a agré-

menté la couronne, remplacé les perles par

des fleurs de lis. On a créé des modèles

compliqués en enlaçant deux cœurs dont

les flèches, se croisant comme des lames

d'épée, font au bijou quatre ailettes.

r. Rag*Me-yb7. — 2. Æ<2g*Me <277g7<27'3<?. — é?. Æap'Me 7*oMÙ'e7*. —

4. — J. Æ<3p*M<? <ieyz<37zç<2z7/e.? fp/.

t 56

(Photographie A. H. C.)

.Ép/7?g7M-C(3?M7* EC7!tïée 7777M

plus gracieux que cet autre type plus récent,

en forme de coquille (pl. 3), agrémenté de

roses en guirlandes, où les deux pièces, au

lieu de s'adapter directement l'une à l'autre, se

rattachent par une chaînette d'un demi-pied?

D'un aspect plus lourd, mais d'une ori-

ginalité de forme aussi indiscutable, les

crochets à ciseaux que les villageoises fixent

à leur ceinture de tablier. Ils laissent pendre

jusqu'aux genoux une chaînette simple pour

porter le couteau, double pour retenir les

ciseaux. Sur cette châtelaine populaire, l'or-

fèvre cisèle au burin des fleurettes naïve-

ment disposées, qui semblent empruntées à

la flore imprécise des anciens missels (pl. 4).

A une époque probablement plus an-

cienne, ces menus outils de travail, indis-

pensables aux ménagères, s'accrochaient à

un large anneau formant boucle de ceinture.

On y joignait le trousseau de clefs, autre

accessoire indispensable des Pénélopes poi-

tevines. Rien de plus curieux que cette lourde

pièce qui évoque plutôt un ceinturon d'ama-

zone qu'un bijou rustique (pl. 5). Rien de

plus rare aussi, car nous n'en connaissons

que trois spécimens provenant tous du

marais de la Sèvre, près de Maillezais. Plus

tard, lorsque le type dégé-

néra, le clavier se réduisit

à la dimension d'une bague,

et la chaînette à ciseaux s'y

rattacha à demeure par un

anneau minuscule.

Le costume masculin

a sa part, lui aussi, dans

la distribution des bijoux.

Comme la cape, le lourd

manteau de cheval, qui

abrite dans ses plis cavalier

et monture, s'attache sur

le devant à l'aide d'agrafes,

plus solides et plus renfor-

cées que celles des femmes

(pl. 3 et to). D'un beau des-

sin, quoique n'atteignant pas

le galbe de leurs jumelles, les agrafes de

manteau ont disparu avant i83o, dès que

la création des routes eût permis de cir-

culer autrement qu'à cheval.

L'épingle-fibule a eu la vie plus dure.

On peut la voir encore, chez quelques

vieillards, fermant le devant de la chemise

en grosse toile. C'est le fermail carolingien

presque sans modification : une boucle plate

annulaire dont l'ardillon passe deux fois

dans les plis de l'étoffe (pl. 2). En Ven-

dée, elle a pris la forme très originale

d'un cœur évidé, surmonté d'une couronne

à sept perles et traversé en diagonale par

une flèche dont la pointe et la barbe sont

seules indiquées (pl. 6). Le modèle, surtout

dans les types anciens, est si fruste que

les perles de la couronne n'y sont même

pas découpées. On les devine au nombre

des trous qui devraient les séparer.

La fantaisie des orfèvres ruraux s'est

plu à imaginer des variétés. On a agré-

menté la couronne, remplacé les perles par

des fleurs de lis. On a créé des modèles

compliqués en enlaçant deux cœurs dont

les flèches, se croisant comme des lames

d'épée, font au bijou quatre ailettes.

r. Rag*Me-yb7. — 2. Æ<2g*Me <277g7<27'3<?. — é?. Æap'Me 7*oMÙ'e7*. —

4. — J. Æ<3p*M<? <ieyz<37zç<2z7/e.? fp/.

t 56

(Photographie A. H. C.)