L'ART DECORATIF

Crohv g? ggear à; /a; Jg<2?n!g^g

de cape entre autres, — à de véritables estam-

pages, minces comme une feuilie de papier.

Les dernières pièces fabriquées au XIX"

siècie sont toutes de ce genre.

On comprend mieux cette parcimonie

pour les bijoux en or. Si légers qu'ils

soient, le prix des matières employées, — or,

pierres, émaux, — indépendamment de la

mise en œuvre et du bénéfice du joailiier,

leur donne une valeur inabordable aux

petites bourses. Même réduites à leur plus

simple expression, ils restent l'apanage des

Poitevines de condition aisée. Le degré de

fortune d'une fermière se mesure à la ri-

chesse du collier qui lui entoure le cou et

retombe sur sa poitrine en esclavage.

Les plus pauvres se contentent d'une

simple chaîne faite de maillons impercep-

tibles et baptisée ((jaseron ». Elle se ferme

sur le cou, soit par un « clavier » (petit

anneau traversé par un bâton), soit par un

w baril » de forme prismatique, soit par un

cadenas-cœur émaillé et de forme aplatie.

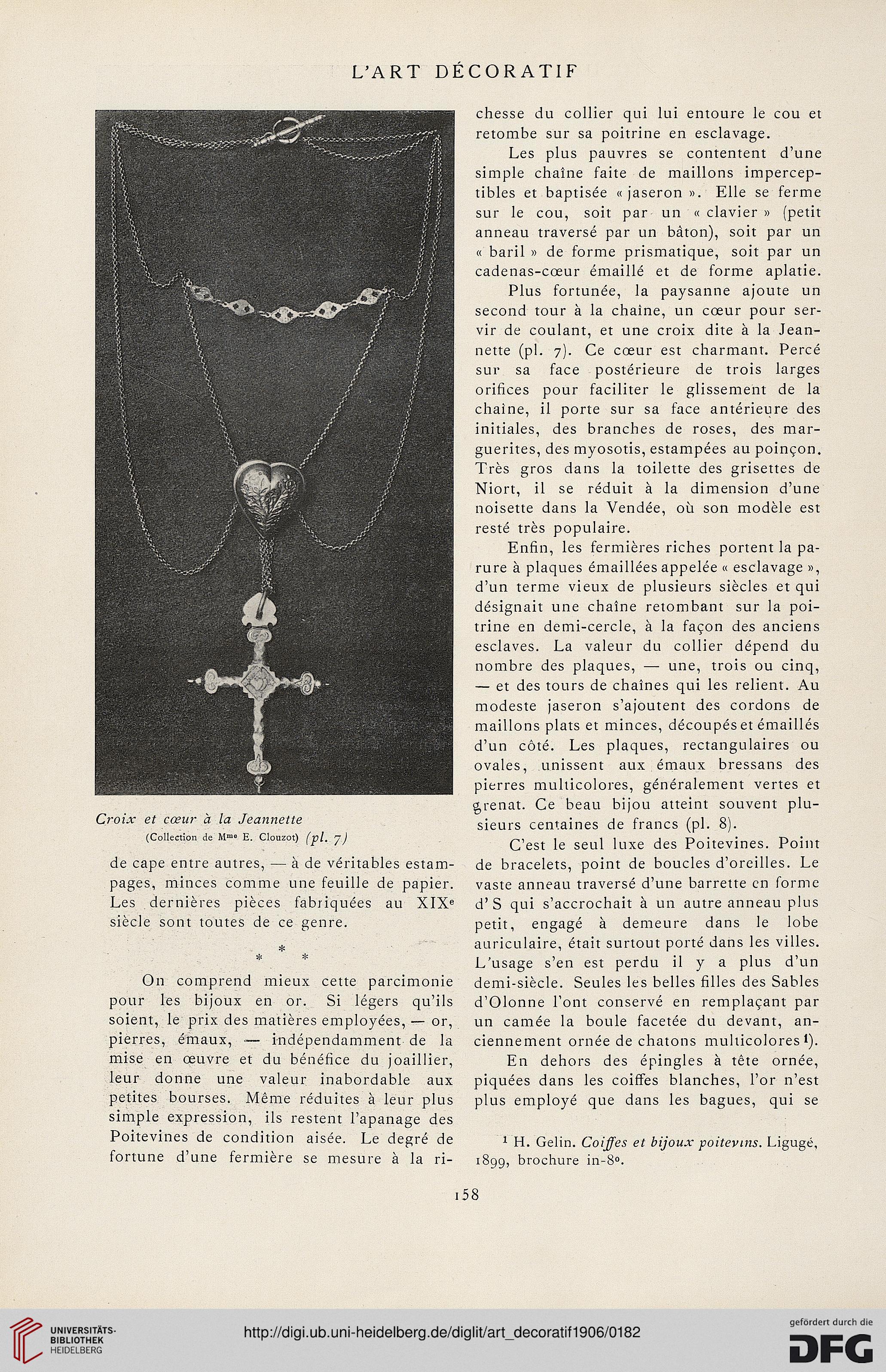

Plus fortunée, la paysanne ajoute un

second tour à la chaîne, un cœur pour ser-

vir de coulant, et une croix dite à la Jean-

nette (pi. 7). Ce cœur est charmant. Percé

sur sa face postérieure de trois larges

orihces pour faciliter le glissement de la

chaîne, il porte sur sa face antérieure des

initiales, des branches de roses, des mar-

guerites, des myosotis, estampées au poinçon.

Très gros dans la toilette des grisettes de

Niort, il se réduit à la dimension d'une

noisette dans la Vendée, où son modèle est

resté très populaire.

Enfin, les fermières riches portent la pa-

rure à plaques émaillées appelée K esclavage »,

d'un terme vieux de plusieurs siècles et qui

désignait une chaîne retombant sur la poi-

trine en demi-cercle, à la façon des anciens

esclaves. La valeur du collier dépend du

nombre des plaques, — une, trois ou cinq,

— et des tours de chaînes qui les relient. Au

modeste jaseron s'ajoutent des cordons de

maillons plats et minces, découpés et émaillés

d'un côté. Les plaques, rectangulaires ou

ovales, unissent aux émaux bressans des

pierres multicolores, généralement vertes et

orenat. Ce beau bijou atteint souvent plu-

sieurs centaines de francs (pl. 8).

C'est le seul luxe des Poitevines. Point

de bracelets, point de boucles d'oreilles. Le

vaste anneau traversé d'une barrette en forme

d'S qui s'accrochait à un autre anneau plus

petit, engagé à demeure dans le lobe

auriculaire, était surtout porté dans les villes.

L'usage s'en est perdu il y a plus d'un

demi-siècle. Seules les belles filles des Sables

d'Olonne l'ont conservé en remplaçant par

un camée la boule facetée du devant, an-

ciennement ornée de chatons multicolores*).

En dehors des épingles à tête ornée,

piquées dans les coiffes blanches, l'or n'est

plus employé que dans les bagues, qui se

* H. Gelin. Co(/fe.s g; poùgynz.5. Ligugë,

1899, brochure in-8°.

l58

Crohv g? ggear à; /a; Jg<2?n!g^g

de cape entre autres, — à de véritables estam-

pages, minces comme une feuilie de papier.

Les dernières pièces fabriquées au XIX"

siècie sont toutes de ce genre.

On comprend mieux cette parcimonie

pour les bijoux en or. Si légers qu'ils

soient, le prix des matières employées, — or,

pierres, émaux, — indépendamment de la

mise en œuvre et du bénéfice du joailiier,

leur donne une valeur inabordable aux

petites bourses. Même réduites à leur plus

simple expression, ils restent l'apanage des

Poitevines de condition aisée. Le degré de

fortune d'une fermière se mesure à la ri-

chesse du collier qui lui entoure le cou et

retombe sur sa poitrine en esclavage.

Les plus pauvres se contentent d'une

simple chaîne faite de maillons impercep-

tibles et baptisée ((jaseron ». Elle se ferme

sur le cou, soit par un « clavier » (petit

anneau traversé par un bâton), soit par un

w baril » de forme prismatique, soit par un

cadenas-cœur émaillé et de forme aplatie.

Plus fortunée, la paysanne ajoute un

second tour à la chaîne, un cœur pour ser-

vir de coulant, et une croix dite à la Jean-

nette (pi. 7). Ce cœur est charmant. Percé

sur sa face postérieure de trois larges

orihces pour faciliter le glissement de la

chaîne, il porte sur sa face antérieure des

initiales, des branches de roses, des mar-

guerites, des myosotis, estampées au poinçon.

Très gros dans la toilette des grisettes de

Niort, il se réduit à la dimension d'une

noisette dans la Vendée, où son modèle est

resté très populaire.

Enfin, les fermières riches portent la pa-

rure à plaques émaillées appelée K esclavage »,

d'un terme vieux de plusieurs siècles et qui

désignait une chaîne retombant sur la poi-

trine en demi-cercle, à la façon des anciens

esclaves. La valeur du collier dépend du

nombre des plaques, — une, trois ou cinq,

— et des tours de chaînes qui les relient. Au

modeste jaseron s'ajoutent des cordons de

maillons plats et minces, découpés et émaillés

d'un côté. Les plaques, rectangulaires ou

ovales, unissent aux émaux bressans des

pierres multicolores, généralement vertes et

orenat. Ce beau bijou atteint souvent plu-

sieurs centaines de francs (pl. 8).

C'est le seul luxe des Poitevines. Point

de bracelets, point de boucles d'oreilles. Le

vaste anneau traversé d'une barrette en forme

d'S qui s'accrochait à un autre anneau plus

petit, engagé à demeure dans le lobe

auriculaire, était surtout porté dans les villes.

L'usage s'en est perdu il y a plus d'un

demi-siècle. Seules les belles filles des Sables

d'Olonne l'ont conservé en remplaçant par

un camée la boule facetée du devant, an-

ciennement ornée de chatons multicolores*).

En dehors des épingles à tête ornée,

piquées dans les coiffes blanches, l'or n'est

plus employé que dans les bagues, qui se

* H. Gelin. Co(/fe.s g; poùgynz.5. Ligugë,

1899, brochure in-8°.

l58