BIJOUX POITEVINS ET VENDEENS

font sans modification de forme en or et

en argent, et que nous avons, pour cette

raison, gardées pour la fin.

Les plus caractéristiques se composent

d'un jonc avec tête élargie portant une grosse

pierre carrée, verte ou grenat, tantôt seule,

comme dans la bague tombeau, tantôt ac-

compagnée de chaque côté d'une pierre

blanche plus petite, comme dans la bague

anglaise (pl. g). Parfois les pierres sont

disposées sur un seul rang, en jarretière.

Dans la bague française, — la plus répandue

de nos jours, — une pierre ovale est en-

tourée de pierres plus petites enchatonnées

et de couleurs différentes.

Malgré tout, les modèles d'or ne pré-

sentent guère d'originalité et restent bien

inférieurs aux autres types, sans pierreries

et généralement en argent, qui se portaient

à titre de seconde bague.

De ce nombre est la bague-foi, deux

mains enlacées ou soutenant un cœur cou-

ronné ; la bague de roulier, élargie en tête

ovale, revêtue d'attributs religieux, de mo-

nogrammes, de cœurs, considérée comme

une amulette; enfin, la bague de fiançailles,

portant sur le chaton une sorte de charade:

un cœur gravé dans l'ouverture d'un L ou

d'un V majuscule, qu'on peut lire « mon

cœur à elle)) ou ((mon cœur à vous».

Voilà, à peu près complète, la série des

bijoux poitevins tels qu'ils existaient il y a

cinquante ou soixante ans. Mais si tous ces

modèles se portaient en Poitou, il ne s'en-

suit pas qu'on ne les pût trouver dans d'au-

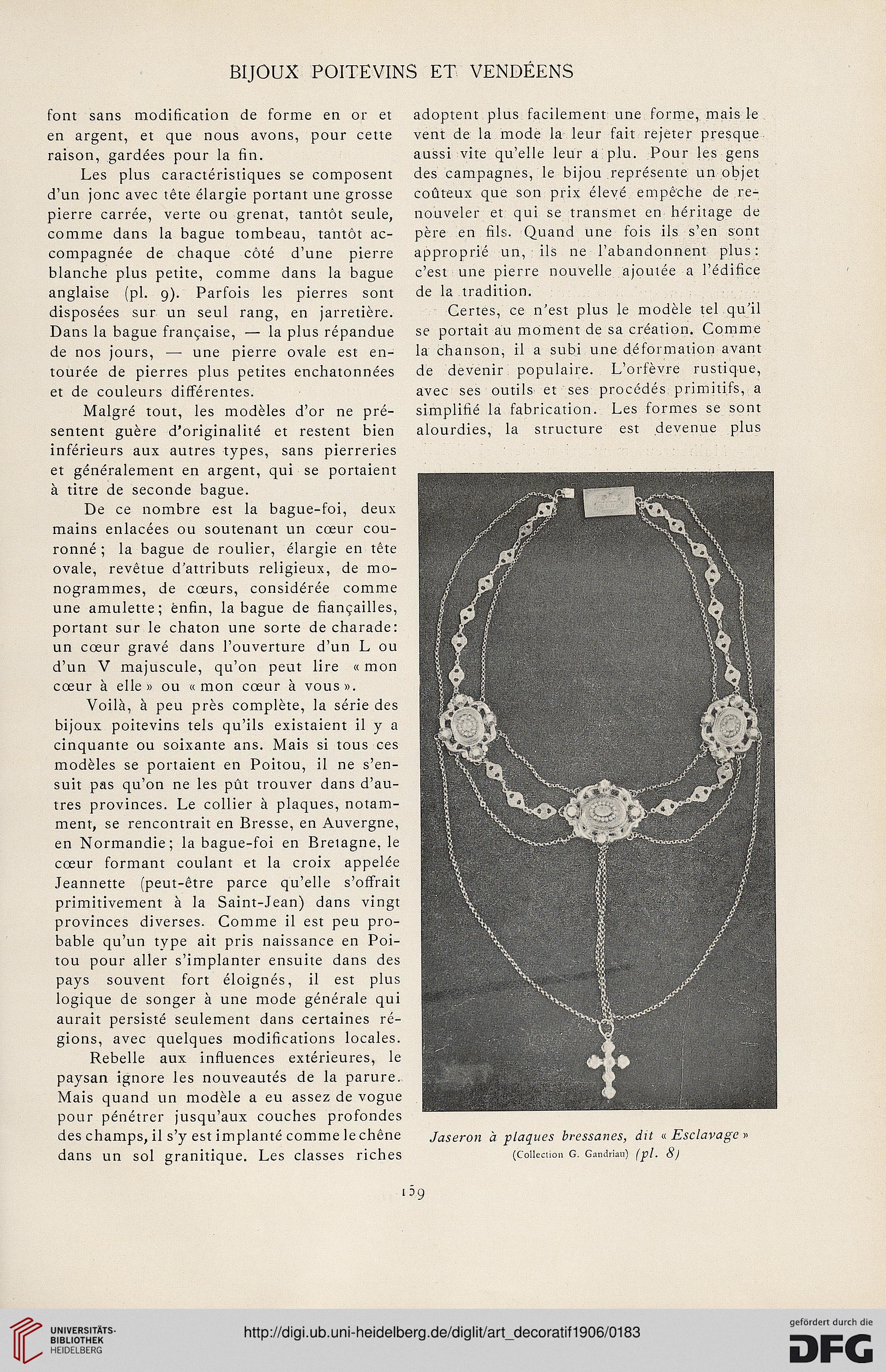

tres provinces. Le collier à plaques, notam-

ment, se rencontrait en Bresse, en Auvergne,

en Normandie; la bague-foi en Bretagne, le

cœur formant coulant et la croix appelée

Jeannette (peut-être parce qu'elle s'offrait

primitivement à la Saint-Jean) dans vingt

provinces diverses. Comme il est peu pro-

bable qu'un type ait pris naissance en Poi-

tou pour aller s'implanter ensuite dans des

pays souvent fort éloignés, il est plus

logique de songer à une mode générale qui

aurait persisté seulement dans certaines ré-

gions, avec quelques modifications locales.

Rebelle aux influences extérieures, le

paysan ignore les nouveautés de la parure.

Mais quand un modèle a eu assez de vogue

pour pénétrer jusqu'aux couches profondes

des champs, il s'y est implanté comme le chêne

dans un sol granitique. Les classes riches

adoptent plus facilement une forme, mais le

vent de la mode la leur fait rejeter presque

aussi vite qu'elle leur a plu. Pour les gens

des campagnes, le bijou représente un objet

coûteux que son prix élevé empêche de re-

nouveler et qui se transmet en héritage de

père en fils. Quand une fois ils s'en sont

approprié un, ils ne l'abandonnent plus:

c'est une pierre nouvelle ajoutée a l'édifice

de la tradition.

Certes, ce n'est plus le modèle tel qu'il

se portait au moment de sa création. Comme

la chanson, il a subi une déformation avant

de devenir populaire. L'orfèvre rustique,

avec ses outils et ses procédés primitifs, a

simplifié la fabrication. Les formes se sont

alourdies, la structure est devenue plus

(CoHection G. Gandrian) fp/. (S^

font sans modification de forme en or et

en argent, et que nous avons, pour cette

raison, gardées pour la fin.

Les plus caractéristiques se composent

d'un jonc avec tête élargie portant une grosse

pierre carrée, verte ou grenat, tantôt seule,

comme dans la bague tombeau, tantôt ac-

compagnée de chaque côté d'une pierre

blanche plus petite, comme dans la bague

anglaise (pl. g). Parfois les pierres sont

disposées sur un seul rang, en jarretière.

Dans la bague française, — la plus répandue

de nos jours, — une pierre ovale est en-

tourée de pierres plus petites enchatonnées

et de couleurs différentes.

Malgré tout, les modèles d'or ne pré-

sentent guère d'originalité et restent bien

inférieurs aux autres types, sans pierreries

et généralement en argent, qui se portaient

à titre de seconde bague.

De ce nombre est la bague-foi, deux

mains enlacées ou soutenant un cœur cou-

ronné ; la bague de roulier, élargie en tête

ovale, revêtue d'attributs religieux, de mo-

nogrammes, de cœurs, considérée comme

une amulette; enfin, la bague de fiançailles,

portant sur le chaton une sorte de charade:

un cœur gravé dans l'ouverture d'un L ou

d'un V majuscule, qu'on peut lire « mon

cœur à elle)) ou ((mon cœur à vous».

Voilà, à peu près complète, la série des

bijoux poitevins tels qu'ils existaient il y a

cinquante ou soixante ans. Mais si tous ces

modèles se portaient en Poitou, il ne s'en-

suit pas qu'on ne les pût trouver dans d'au-

tres provinces. Le collier à plaques, notam-

ment, se rencontrait en Bresse, en Auvergne,

en Normandie; la bague-foi en Bretagne, le

cœur formant coulant et la croix appelée

Jeannette (peut-être parce qu'elle s'offrait

primitivement à la Saint-Jean) dans vingt

provinces diverses. Comme il est peu pro-

bable qu'un type ait pris naissance en Poi-

tou pour aller s'implanter ensuite dans des

pays souvent fort éloignés, il est plus

logique de songer à une mode générale qui

aurait persisté seulement dans certaines ré-

gions, avec quelques modifications locales.

Rebelle aux influences extérieures, le

paysan ignore les nouveautés de la parure.

Mais quand un modèle a eu assez de vogue

pour pénétrer jusqu'aux couches profondes

des champs, il s'y est implanté comme le chêne

dans un sol granitique. Les classes riches

adoptent plus facilement une forme, mais le

vent de la mode la leur fait rejeter presque

aussi vite qu'elle leur a plu. Pour les gens

des campagnes, le bijou représente un objet

coûteux que son prix élevé empêche de re-

nouveler et qui se transmet en héritage de

père en fils. Quand une fois ils s'en sont

approprié un, ils ne l'abandonnent plus:

c'est une pierre nouvelle ajoutée a l'édifice

de la tradition.

Certes, ce n'est plus le modèle tel qu'il

se portait au moment de sa création. Comme

la chanson, il a subi une déformation avant

de devenir populaire. L'orfèvre rustique,

avec ses outils et ses procédés primitifs, a

simplifié la fabrication. Les formes se sont

alourdies, la structure est devenue plus

(CoHection G. Gandrian) fp/. (S^