L'ART DÉCORATIF AU SALON DE L'AUTOMOBILE

Ici, ii s'agit de vendre des automobiles*

d'encadrer, de présenter cette industrie

multiforme qui est sortie, merveilleuse,

d'une époque qui veut vivre, et vivre vite,

voir, connaître, agir. Le bon architecte ne

fait rien qu'il ne doive faire pour l'emploi

rationnel de ses matériaux; il invente pour

eux le sentiment de la ligne et de la cou-

leur, se soumet à cette intime union de

l'ensemble et du détail qui est bien la mar-

que même de l'heure présente, à cette fra-

ternité des arts qui l'accompagne.

Certains se sont, dès l'origine des

Salons d'automobiles, préoccupés d'y appor-

ter une plus grande somme de beauté, tel

Robert, dont nous avons admiré les fers

martelés, tel G. Serrurier, dont les Ateliers

d'arts mobiliers et décoratifs ont édifié cette

année les stands Hotchkiss, Santa-Maria,

Bergougnan et des Usines de Puteaux.

Précédemment, il avait construit, à Paris,

des façades pour constructeurs ou repré-

sentants d'automobiles. Il est de ceux qui,

dans les boutiques qui défilent sous les yeux

du passant, ont intercalé des ornements et

des liaisons s'associant à l'idée générale de

décoration. On n'y voit plus les panneaux

de simili-chêne où s'étalent des caractères

d'or, mais bien des courbes harmonieuses

qui s'épanouissent en floraison, encadrant

les glaces et les baies avec toute la fraî-

cheur d'un bouquet.

Le métal joue un rôle prépondérant

dans les époques de style. Il en exagère

parfois les choses par sa sécheresse, sa conci-

sion, sa fermeté. G. Serrurier, qui est un

symphoniste, a créé des arches légères où les

volutes s'enlacent comme des lianes, où

rosiers et ronces, réduits à la seule expression

de la ligne, ont des étreintes quasi-humaines.

Il y marque, d'un trait, l'intention de la na-

ture. S'il y a des fleurs, c'est un semis de

gouttes de lumière. Dans le bois, s'il demeure

un tantinet maigre de formes, il n'est ja-

mais désagréable de composition ni de cou-

leur. Ses devantures publiques sont à

contempler. Et le rapprochement s'impose

avec les stands qu'il a construits au Salon

de l'Automobile : si ce ne sont pas les plus

beaux, il ne faut en accuser que les contin-

gences diverses, surfaces, temps, et... dé-

bours.

Cet artiste, qui sut tirer du métal un

florilège nouveau, tailler dans les planches

les aspects les plus surprenants, orner les

étoffes de soutacheries passionnantes, n'ignore

rien des légèretés du décor : il excelle dans

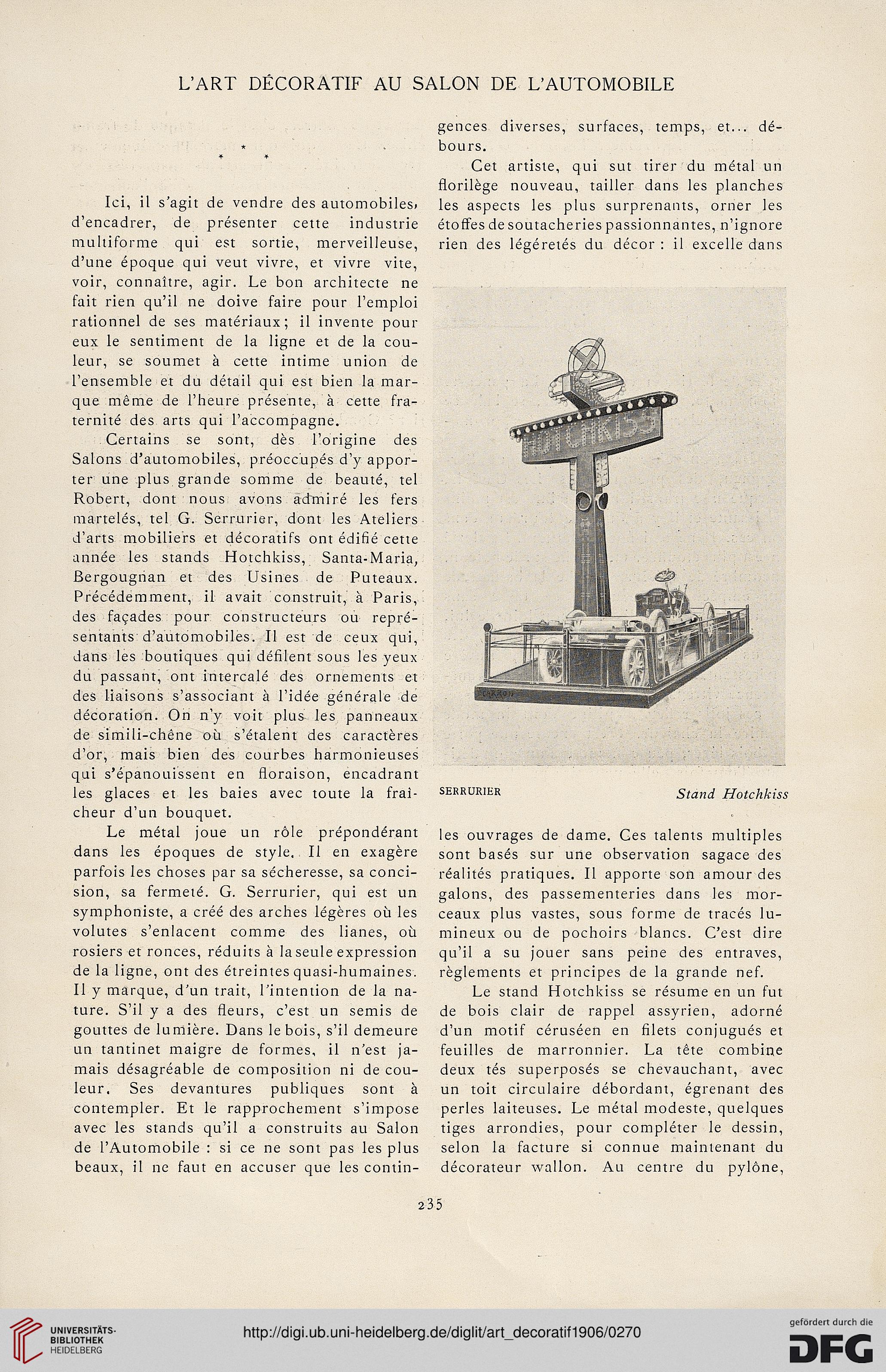

SERRURIER

.Stand?

les ouvrages de dame. Ces talents multiples

sont basés sur une observation sagace des

réalités pratiques. Il apporte son amour des

galons, des passementeries dans les mor-

ceaux plus vastes, sous forme de tracés lu-

mineux ou de pochoirs blancs. C'est dire

qu'il a su jouer sans peine des entraves,

règlements et principes de la grande nef.

Le stand Hotchkiss se résume en un fut

de bois clair de rappel assyrien, adorné

d'un motif céruséen en filets conjugués et

feuilles de marronnier. La tête combine

deux tés superposés se chevauchant, avec

un toit circulaire débordant, égrenant des

perles laiteuses. Le métal modeste, quelques

tiges arrondies, pour compléter le dessin,

selon la facture si connue maintenant du

décorateur wallon. Au centre du pylône,

Ici, ii s'agit de vendre des automobiles*

d'encadrer, de présenter cette industrie

multiforme qui est sortie, merveilleuse,

d'une époque qui veut vivre, et vivre vite,

voir, connaître, agir. Le bon architecte ne

fait rien qu'il ne doive faire pour l'emploi

rationnel de ses matériaux; il invente pour

eux le sentiment de la ligne et de la cou-

leur, se soumet à cette intime union de

l'ensemble et du détail qui est bien la mar-

que même de l'heure présente, à cette fra-

ternité des arts qui l'accompagne.

Certains se sont, dès l'origine des

Salons d'automobiles, préoccupés d'y appor-

ter une plus grande somme de beauté, tel

Robert, dont nous avons admiré les fers

martelés, tel G. Serrurier, dont les Ateliers

d'arts mobiliers et décoratifs ont édifié cette

année les stands Hotchkiss, Santa-Maria,

Bergougnan et des Usines de Puteaux.

Précédemment, il avait construit, à Paris,

des façades pour constructeurs ou repré-

sentants d'automobiles. Il est de ceux qui,

dans les boutiques qui défilent sous les yeux

du passant, ont intercalé des ornements et

des liaisons s'associant à l'idée générale de

décoration. On n'y voit plus les panneaux

de simili-chêne où s'étalent des caractères

d'or, mais bien des courbes harmonieuses

qui s'épanouissent en floraison, encadrant

les glaces et les baies avec toute la fraî-

cheur d'un bouquet.

Le métal joue un rôle prépondérant

dans les époques de style. Il en exagère

parfois les choses par sa sécheresse, sa conci-

sion, sa fermeté. G. Serrurier, qui est un

symphoniste, a créé des arches légères où les

volutes s'enlacent comme des lianes, où

rosiers et ronces, réduits à la seule expression

de la ligne, ont des étreintes quasi-humaines.

Il y marque, d'un trait, l'intention de la na-

ture. S'il y a des fleurs, c'est un semis de

gouttes de lumière. Dans le bois, s'il demeure

un tantinet maigre de formes, il n'est ja-

mais désagréable de composition ni de cou-

leur. Ses devantures publiques sont à

contempler. Et le rapprochement s'impose

avec les stands qu'il a construits au Salon

de l'Automobile : si ce ne sont pas les plus

beaux, il ne faut en accuser que les contin-

gences diverses, surfaces, temps, et... dé-

bours.

Cet artiste, qui sut tirer du métal un

florilège nouveau, tailler dans les planches

les aspects les plus surprenants, orner les

étoffes de soutacheries passionnantes, n'ignore

rien des légèretés du décor : il excelle dans

SERRURIER

.Stand?

les ouvrages de dame. Ces talents multiples

sont basés sur une observation sagace des

réalités pratiques. Il apporte son amour des

galons, des passementeries dans les mor-

ceaux plus vastes, sous forme de tracés lu-

mineux ou de pochoirs blancs. C'est dire

qu'il a su jouer sans peine des entraves,

règlements et principes de la grande nef.

Le stand Hotchkiss se résume en un fut

de bois clair de rappel assyrien, adorné

d'un motif céruséen en filets conjugués et

feuilles de marronnier. La tête combine

deux tés superposés se chevauchant, avec

un toit circulaire débordant, égrenant des

perles laiteuses. Le métal modeste, quelques

tiges arrondies, pour compléter le dessin,

selon la facture si connue maintenant du

décorateur wallon. Au centre du pylône,