Heft 22

DaeBuchfüvAlle

/

Mittel der Laien sind

oft an, schädlichsten.

Fräulein Pilar reitet

und singt vorzüglich,

aber als Pflegerin

scheint sie nur d^och

unter aller Kanone zu

sein."

„Nach der letzten

Erfahrung kannst du

sicher sein, daß ich

keine Limonade mehr

trinke," versicherte El-

benboru. „Das kommt

davon, wenn man

aus Rücksicht und

übertriebener Höflich-

keit zu sich nimmt,

was einen, angeboten

wird."

„Das nennt man

durch Schaden klug

werden. Wie ist dir

jetzt?"

„Wirklich bedeu-

tend besser," versicherte

Elbenborn.

„Na, dann werde

Elbenborn lebhaft, und

aufstehend recüe er

sich und machte ein

paar Schritte durch

das Zimmer. „Wahr¬

haftig, ich bringe die

Beine schon von der

Stelle. Ein bißchen

steif sind sie ja immer

noch, aber die Be¬

wegung ist doch nicht

mehr gehemmt. Ich

begreife nicht, was

mir den Magen so ver¬

dorben haben sollte,

ich meine anfänglich,

denn vorhin hat mir

die eiskalte Limonade

den Gnadenstoß ver¬

setzt."

„Das wird wohl

so gewesen sein," er¬

widerte Rosenbauer.

„Und mm, lieber Her¬

bert, tu mir den ein¬

zigen Gefallen, dein

Herz zu verhärten und

alles abzulehnen, was

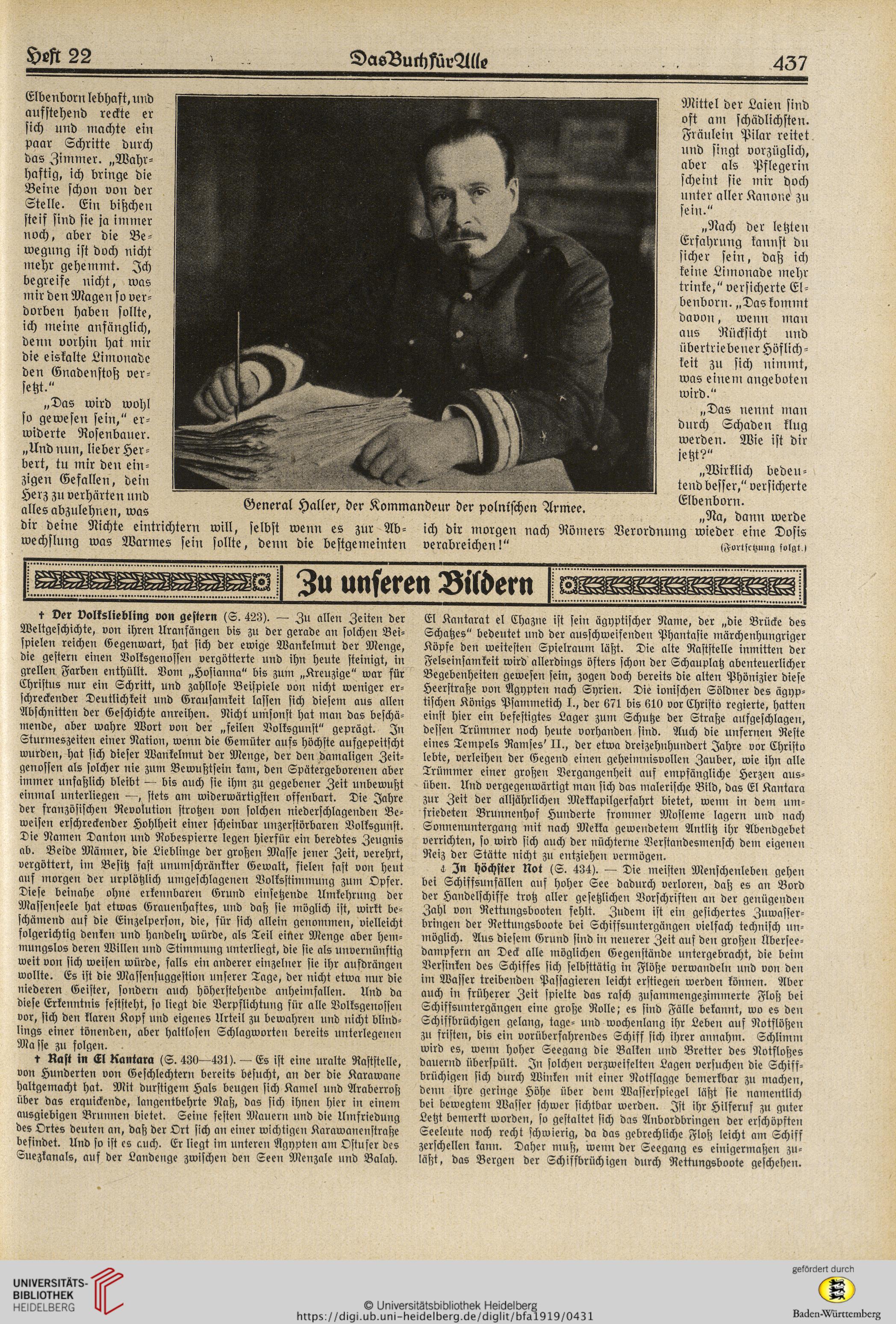

dir deine Nichte eintrichtern will, selbst wenn es zur Ab- ich dir morgen nach Römers Verordnung wieder eine Dosis

wechslung was Warmes sein sollte, denn die bestgemeinten verabreichen!" Ko>uch>mg solgm

Zu unseren Bildern

4 Ver volksliebling von gestern (S. 423). — Zu allen Zeiten der

Weltgeschichte, von ihren Uranfängen bis zu der gerade an solchen Bei-

spielen reichen Gegenwart, hat sich der ewige Wankelmut der Menge,

die gestern einen Volksgenossen vergötterte und ihn heute steinigt, in

grellen Farben enthüllt. Von, „Hosianna" bis zum „Kreuzige" war für

Christus nur ein Schritt, und zahllose Beispiele von nicht weniger er-

schreckender Deutlichkeit und Grausamkeit lassen sich diesem aus allen

Abschnitten der Geschichte anreihen. Nicht umsonst hat man das beschä-

mende, aber wahre Wort von der „feilen Volksgunst" geprägt. In

Sturmeszeiten einer Nation, wenn die Gemüter aufs höchste aufgepeitscht

wurden, hat sich dieser Wankelmut der Menge, der den damaligen Zeit-

genossen als solcher nie zum Bewußtsein kam, den Spätergeborenen aber

immer unfaßlich bleibt — bis auch sie ihm zu gegebener Zeit unbewußt

einmal unterliegen —, stets am widerwärtigsten offenbart. Die Jahre

der französischen Revolution strotzen von solchen niederschlagenden Be-

weisen erschreckender Hohlheit einer scheinbar unzerstörbaren Volksgunst.

Die Namen Danton und Robespierre legen hierfür ein beredtes Zeugnis

ab. Beide Männer, die Lieblinge der großen Masse jener Zeit, verehrt,

vergöttert, im Besitz fast unumschränkter Gewalt, fielen fast von heut

auf morgen der urplötzlich umgeschlagenen Volksstimmung zum Opfer.

Diese beinahe ohne erkennbaren Grund einsehende Umkehrung der

Massenseele hat etwas Grauenhaftes, und daß sie möglich ist, wirkt be-

schämend auf die Einzelperson, die, für sich allein genommen, vielleicht

folgerichtig denken und Handels würde, als Teil einer Menge aber hem-

mungslos deren Willen und Stimmung unterliegt, die sie als unvernünftig

weit von sich weisen würde, falls ein anderer einzelner sie ihr aufdrängen

wollte. Es ist die Massensuggestion unserer Tags, der nicht etwa nur die

niederen Geister, sondern auch höherstehende anheimsallen. Und da

diese Erkenntnis feststeht, so liegt die Verpflichtung für alle Volksgenossen

vor, sich den klaren Kopf und eigenes Urteil zu bewahren und nicht blind-

lings einer tönenden, aber haltlosen Schlagworten bereits unterlegenen

Masse zu folge».

4 Rast in El Uantara (S. 430—431).— Es ist eine uralte Raststelle,

von Hunderten von Geschlechtern bereits besucht, an der die Karawane

Haltgemacht hat. Mit durstigem Hals beugen sich Kamel und Araberroß

über das erquickende, langentbehrte Naß, das sich ihnen hier in einem

ausgiebigen Brunnen bietet. Seine festen Mauern und die Umfriedung

des Ortes deuten an, daß der Ort sich an einer wichtigen Karawanenstraße

befindet. Und so ist cs auch. Er liegt im unteren Ägypten am Ostuser des

Suezkanals, auf der Landenge zwischen den Seen Menzale und Balah.

El Kantarat el Lhazne ist sein ägyptischer Name, der „die Brücke des

Schatzes" bedeutet und der ausschweifenden Phantasie märchenhungriger

Köpfe den weitesten Spielraum läßt. Die alte Raststelle inmitten der

Felseinsamkeit wird allerdings öfters schon der Schauplatz abenteuerlicher

Begebenheiten gewesen sein, zogen doch bereits die alten Phönizier diese

Heerstraße von Ägypten nach Syrien. Die ionischen Söldner des ägyp-

tischen Königs Psammetich I., der 671 bis 610 vor Christo regierte, hatten

einst hier ein befestigtes Lager zuni Schuhe der Straße aufgeschlagen,

dessen Trümmer noch heute vorhanden sind. Auch die unfernen Reste

eines Tempels Ramses' II., der etwa dreizehnhundert Jahre vor Christo

lebte, verleihen der Gegend einen geheimnisvollen Zauber, wie ihn alle

Trümmer einer großen Vergangenheit auf empfängliche Herzen aus-

üben. Und vergegenwärtigt man sich das malerische Bild, das El Kantara

zur Zeit der alljährlichen Mekkapilgerfahrt bietet, wenn in dem um-

friedeten Brunnenhof Hunderte frommer Mosleme lagern und nach

Sonnenuntergang mit nach Mekka gewendetem Antlitz ihr Abendgebet

verrichten, so wird sich auch der nüchterne Verstandesmensch dein eigenen

Reiz der Stätte nicht zu entziehen vermögen.

z In höchster Not (S. 434). — Die meisten Menschenleben gehen

bei Schiffsunfällen auf hoher See dadurch verloren, daß es an Bord

der Handelschiffe trotz aller gesetzlichen Vorschriften an der genügenden

Zahl von Rettungsbooten fehlt. Zudem ist ein gesichertes Zuwasser-

bringen der Rettungsboote bei Schiffsuntergängen vielfach technisch un-

möglich. Aus diesem Grund sind in neuerer Zeit auf den großen Übersee-

dampfern an Deck alle möglichen Gegenstände untergebracht, die beim

Versinken des Schiffes sich selbsttätig in Flöße verwandeln und von den

im Wasser treibenden Passagieren leicht erstiegen werden können. Aber

auch in früherer Zeit spielte das rasch zusammengezimmerte Floß bei

Schiffsuntergängen eine große Rolle,' es sind Fälle bekannt, wo es den

Schiffbrüchigen gelang, tage- und wochenlang ihr Leben auf Notflößen

zu fristen, bis ein vorüberfahrendes Schiff sich ihrer annahm. Schlimm

wird es, wenn hoher Seegang die Balken und Bretter des Notfloßes

dauernd überspült. In solchen verzweifelten Lagen versuchen die Schiff-

brüchigen sich durch Winken mit einer Notflagge bemerkbar zu machen,

denn ihre geringe Höhe über dem Wasserspiegel läßt sie namentlich

bei bewegtem Wasser schwer sichtbar werden. Ist ihr Hilferuf zu guter

Letzt bemerkt worden, so gestaltet sich das Anbordbringen der erschöpften

Seeleute noch recht schwierig, da das gebrechliche Floß leicht am Schiff

zerschellen kann. Daher muß, wenn der Seegang es einigermaßen zu-

läßt, das Bergen der Schiffbrüchigen durch Rettungsboote geschehen.

DaeBuchfüvAlle

/

Mittel der Laien sind

oft an, schädlichsten.

Fräulein Pilar reitet

und singt vorzüglich,

aber als Pflegerin

scheint sie nur d^och

unter aller Kanone zu

sein."

„Nach der letzten

Erfahrung kannst du

sicher sein, daß ich

keine Limonade mehr

trinke," versicherte El-

benboru. „Das kommt

davon, wenn man

aus Rücksicht und

übertriebener Höflich-

keit zu sich nimmt,

was einen, angeboten

wird."

„Das nennt man

durch Schaden klug

werden. Wie ist dir

jetzt?"

„Wirklich bedeu-

tend besser," versicherte

Elbenborn.

„Na, dann werde

Elbenborn lebhaft, und

aufstehend recüe er

sich und machte ein

paar Schritte durch

das Zimmer. „Wahr¬

haftig, ich bringe die

Beine schon von der

Stelle. Ein bißchen

steif sind sie ja immer

noch, aber die Be¬

wegung ist doch nicht

mehr gehemmt. Ich

begreife nicht, was

mir den Magen so ver¬

dorben haben sollte,

ich meine anfänglich,

denn vorhin hat mir

die eiskalte Limonade

den Gnadenstoß ver¬

setzt."

„Das wird wohl

so gewesen sein," er¬

widerte Rosenbauer.

„Und mm, lieber Her¬

bert, tu mir den ein¬

zigen Gefallen, dein

Herz zu verhärten und

alles abzulehnen, was

dir deine Nichte eintrichtern will, selbst wenn es zur Ab- ich dir morgen nach Römers Verordnung wieder eine Dosis

wechslung was Warmes sein sollte, denn die bestgemeinten verabreichen!" Ko>uch>mg solgm

Zu unseren Bildern

4 Ver volksliebling von gestern (S. 423). — Zu allen Zeiten der

Weltgeschichte, von ihren Uranfängen bis zu der gerade an solchen Bei-

spielen reichen Gegenwart, hat sich der ewige Wankelmut der Menge,

die gestern einen Volksgenossen vergötterte und ihn heute steinigt, in

grellen Farben enthüllt. Von, „Hosianna" bis zum „Kreuzige" war für

Christus nur ein Schritt, und zahllose Beispiele von nicht weniger er-

schreckender Deutlichkeit und Grausamkeit lassen sich diesem aus allen

Abschnitten der Geschichte anreihen. Nicht umsonst hat man das beschä-

mende, aber wahre Wort von der „feilen Volksgunst" geprägt. In

Sturmeszeiten einer Nation, wenn die Gemüter aufs höchste aufgepeitscht

wurden, hat sich dieser Wankelmut der Menge, der den damaligen Zeit-

genossen als solcher nie zum Bewußtsein kam, den Spätergeborenen aber

immer unfaßlich bleibt — bis auch sie ihm zu gegebener Zeit unbewußt

einmal unterliegen —, stets am widerwärtigsten offenbart. Die Jahre

der französischen Revolution strotzen von solchen niederschlagenden Be-

weisen erschreckender Hohlheit einer scheinbar unzerstörbaren Volksgunst.

Die Namen Danton und Robespierre legen hierfür ein beredtes Zeugnis

ab. Beide Männer, die Lieblinge der großen Masse jener Zeit, verehrt,

vergöttert, im Besitz fast unumschränkter Gewalt, fielen fast von heut

auf morgen der urplötzlich umgeschlagenen Volksstimmung zum Opfer.

Diese beinahe ohne erkennbaren Grund einsehende Umkehrung der

Massenseele hat etwas Grauenhaftes, und daß sie möglich ist, wirkt be-

schämend auf die Einzelperson, die, für sich allein genommen, vielleicht

folgerichtig denken und Handels würde, als Teil einer Menge aber hem-

mungslos deren Willen und Stimmung unterliegt, die sie als unvernünftig

weit von sich weisen würde, falls ein anderer einzelner sie ihr aufdrängen

wollte. Es ist die Massensuggestion unserer Tags, der nicht etwa nur die

niederen Geister, sondern auch höherstehende anheimsallen. Und da

diese Erkenntnis feststeht, so liegt die Verpflichtung für alle Volksgenossen

vor, sich den klaren Kopf und eigenes Urteil zu bewahren und nicht blind-

lings einer tönenden, aber haltlosen Schlagworten bereits unterlegenen

Masse zu folge».

4 Rast in El Uantara (S. 430—431).— Es ist eine uralte Raststelle,

von Hunderten von Geschlechtern bereits besucht, an der die Karawane

Haltgemacht hat. Mit durstigem Hals beugen sich Kamel und Araberroß

über das erquickende, langentbehrte Naß, das sich ihnen hier in einem

ausgiebigen Brunnen bietet. Seine festen Mauern und die Umfriedung

des Ortes deuten an, daß der Ort sich an einer wichtigen Karawanenstraße

befindet. Und so ist cs auch. Er liegt im unteren Ägypten am Ostuser des

Suezkanals, auf der Landenge zwischen den Seen Menzale und Balah.

El Kantarat el Lhazne ist sein ägyptischer Name, der „die Brücke des

Schatzes" bedeutet und der ausschweifenden Phantasie märchenhungriger

Köpfe den weitesten Spielraum läßt. Die alte Raststelle inmitten der

Felseinsamkeit wird allerdings öfters schon der Schauplatz abenteuerlicher

Begebenheiten gewesen sein, zogen doch bereits die alten Phönizier diese

Heerstraße von Ägypten nach Syrien. Die ionischen Söldner des ägyp-

tischen Königs Psammetich I., der 671 bis 610 vor Christo regierte, hatten

einst hier ein befestigtes Lager zuni Schuhe der Straße aufgeschlagen,

dessen Trümmer noch heute vorhanden sind. Auch die unfernen Reste

eines Tempels Ramses' II., der etwa dreizehnhundert Jahre vor Christo

lebte, verleihen der Gegend einen geheimnisvollen Zauber, wie ihn alle

Trümmer einer großen Vergangenheit auf empfängliche Herzen aus-

üben. Und vergegenwärtigt man sich das malerische Bild, das El Kantara

zur Zeit der alljährlichen Mekkapilgerfahrt bietet, wenn in dem um-

friedeten Brunnenhof Hunderte frommer Mosleme lagern und nach

Sonnenuntergang mit nach Mekka gewendetem Antlitz ihr Abendgebet

verrichten, so wird sich auch der nüchterne Verstandesmensch dein eigenen

Reiz der Stätte nicht zu entziehen vermögen.

z In höchster Not (S. 434). — Die meisten Menschenleben gehen

bei Schiffsunfällen auf hoher See dadurch verloren, daß es an Bord

der Handelschiffe trotz aller gesetzlichen Vorschriften an der genügenden

Zahl von Rettungsbooten fehlt. Zudem ist ein gesichertes Zuwasser-

bringen der Rettungsboote bei Schiffsuntergängen vielfach technisch un-

möglich. Aus diesem Grund sind in neuerer Zeit auf den großen Übersee-

dampfern an Deck alle möglichen Gegenstände untergebracht, die beim

Versinken des Schiffes sich selbsttätig in Flöße verwandeln und von den

im Wasser treibenden Passagieren leicht erstiegen werden können. Aber

auch in früherer Zeit spielte das rasch zusammengezimmerte Floß bei

Schiffsuntergängen eine große Rolle,' es sind Fälle bekannt, wo es den

Schiffbrüchigen gelang, tage- und wochenlang ihr Leben auf Notflößen

zu fristen, bis ein vorüberfahrendes Schiff sich ihrer annahm. Schlimm

wird es, wenn hoher Seegang die Balken und Bretter des Notfloßes

dauernd überspült. In solchen verzweifelten Lagen versuchen die Schiff-

brüchigen sich durch Winken mit einer Notflagge bemerkbar zu machen,

denn ihre geringe Höhe über dem Wasserspiegel läßt sie namentlich

bei bewegtem Wasser schwer sichtbar werden. Ist ihr Hilferuf zu guter

Letzt bemerkt worden, so gestaltet sich das Anbordbringen der erschöpften

Seeleute noch recht schwierig, da das gebrechliche Floß leicht am Schiff

zerschellen kann. Daher muß, wenn der Seegang es einigermaßen zu-

läßt, das Bergen der Schiffbrüchigen durch Rettungsboote geschehen.