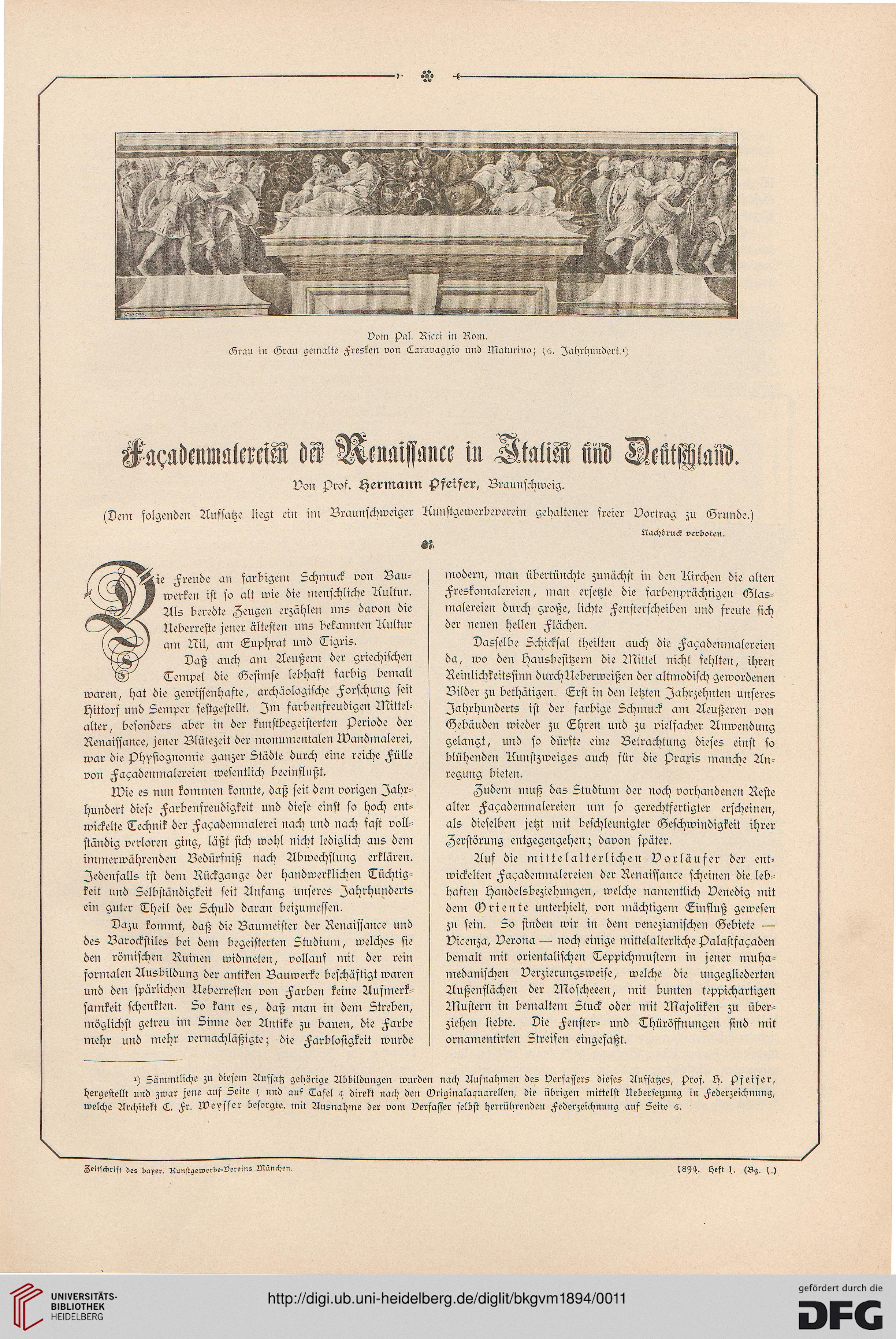

Dom pal. Ricci in Rom.

Grau iu Grau gemalte Fresken van Laravaggio und Maturiuo; Jahrhundert.-)

aMdkmiuilerK -K Meiuliffiiiice in MaliN W DkAAlaM.

Von Prof. Hermann Pfeifer, Braunschweig.

(Den: folgenden Aufsatze liegt ein im

Braunschweiger Kunstgewerbeverein gehaltener freier Vortrag zu Grunde.)

Nachdruck verboten.

^/chA^Lie Freude an farbigem Schmuck von Bau-

VFMst I werken ist so alt wie die menschliche Kultur.

Als beredte Zeugen erzählen uns davon die

Ueberreste jener ältesten uns bekannten Kultur

am Nil, ant Euphrat uitd Tigris.

Daß auch am Aeußern der griechischen

Tempel die Gesintse lebhaft farbig bemalt

waren, hat die gewissenhafte, archäologische Forschuitg seit

Pittorf und Semper festgestellt. Jur farbenfreudigen Mittel-

alter, besonders aber in der kunstbegeisterten Periode der

Renaissance, jener Blütezeit der monumentalen Wandmalerei,

war die Physiognomie ganzer Städte durch eine reiche Fülle

von Facadenmalereien wesentlich beeinflußt.

wie es nun kommen konnte, daß seit dem vorigen Jahr-

hundert diese Farbenfreudigkeit und diese einst so hoch ent-

wickelte Technik der Facadenmalerei nach und nach fast voll-

ständig verloren ging, läßt sich wohl nicht lediglich aus dem

immerwährenden Bedürfniß nach Abwechslung erklären.

Jedenfalls ist dem Rückgänge der handwerklichen Tüchtig-

keit und Selbständigkeit seit Anfang unseres Jahrhunderts

ein guter Theil der Schuld daran beizumessen.

Dazu kommt, daß die Baumeister der Renaissance und

des Barockstiles bei dem begeisterten Studium, welches sie

den römischen Ruinen widmeten, vollauf mit der rein

formalen Ausbildung der antiken Bauwerke beschäftigt waren

und den spärlichen Ueberresten von Farben keine Aufmerk-

samkeit schenkten. So kam es, daß man in dem Streben,

möglichst getreu im Sinne der Antike zu bauen, die Farbe

mehr und mehr vernachläßigte; die Farblosigkeit wurde

modern, man übertünchte zunächst in den Kirchen die alten

Freskomalereien, man ersetzte die farbenprächtigen Glas-

malereien durch große, lichte Fensterscheiben und freute sich

der neuen Hellen Flächen.

Dasselbe Schicksal theilten auch die Facadenmalereien

da, wo den Hausbesitzern die Mittel nicht fehlten, ihren

Reinlichkeitssinn durchUeberweißen der altmodisch gewordenen

Bilder zu bethätigen. Erst in den letzten Jahrzehnten unseres

Jahrhunderts ist der farbige Schmuck am Aeußeren von

Gebäuden wieder zu Ehren und zu vielfacher Anwendung

gelangt, und so dürfte eine Betrachtung dieses einst so

blühenden Kunstzweiges auch für die Praxis manche An-

regung bieten.

Zudem muß das Studium der noch vorhandenen Reste

alter Facadenmalereien um fo gerechtfertigter erscheinen,

als dieselben jetzt mit beschleunigter Geschwindigkeit ihrer

Zerstörung entgegengehen; davon später.

Auf die mittelalterlichen Vorläufer der ent-

wickelten Facadenmalereien der Renaissance scheinen die leb

haften Handelsbeziehungen, welche namentlich Venedig mit

dem Griente unterhielt, von mächtigem Einfluß gewesen

zu sein. So finden wir in dem venezianischen Gebiete —

Vicenza, Verona — noch einige mittelalterliche palastfagaden

bemalt mit orientalischen Teppichmustern in jener muha-

medanischen Verzierungsweise, welche die ungegliederten

Außenflächen der Moscheeen, mit bunten teppichartigen

Mustern in bemaltem Stuck oder mit Majoliken zu über-

ziehen liebte. Die Fenster- und Thüröffnungen sind mit

ornamentirten Streifen eingefaßt.

-) Sämmtliche zu diesem Aufsatz gehörige Abbildungeu wurden nach Aufnahmen des Derfassers dieses Aufsatzes, prof. lf. Pfeifer,

hergestellt und zwar jene auf Seite ; und auf Tafel 4 direkt nach den Griginalaqnarellen, die übrigen mittelst Uebersetzuug in Federzeichnung,

welche Architekt <£. Fr. Weysfer besorgte, mit Ausnahme der vom Derfasser selbst herrührenden Federzeichnung auf Seite 6.

X

Zeitschrift des bayer. Kunstzewerbewereins München.

(894. Heft t (Bg. f.)

/

Grau iu Grau gemalte Fresken van Laravaggio und Maturiuo; Jahrhundert.-)

aMdkmiuilerK -K Meiuliffiiiice in MaliN W DkAAlaM.

Von Prof. Hermann Pfeifer, Braunschweig.

(Den: folgenden Aufsatze liegt ein im

Braunschweiger Kunstgewerbeverein gehaltener freier Vortrag zu Grunde.)

Nachdruck verboten.

^/chA^Lie Freude an farbigem Schmuck von Bau-

VFMst I werken ist so alt wie die menschliche Kultur.

Als beredte Zeugen erzählen uns davon die

Ueberreste jener ältesten uns bekannten Kultur

am Nil, ant Euphrat uitd Tigris.

Daß auch am Aeußern der griechischen

Tempel die Gesintse lebhaft farbig bemalt

waren, hat die gewissenhafte, archäologische Forschuitg seit

Pittorf und Semper festgestellt. Jur farbenfreudigen Mittel-

alter, besonders aber in der kunstbegeisterten Periode der

Renaissance, jener Blütezeit der monumentalen Wandmalerei,

war die Physiognomie ganzer Städte durch eine reiche Fülle

von Facadenmalereien wesentlich beeinflußt.

wie es nun kommen konnte, daß seit dem vorigen Jahr-

hundert diese Farbenfreudigkeit und diese einst so hoch ent-

wickelte Technik der Facadenmalerei nach und nach fast voll-

ständig verloren ging, läßt sich wohl nicht lediglich aus dem

immerwährenden Bedürfniß nach Abwechslung erklären.

Jedenfalls ist dem Rückgänge der handwerklichen Tüchtig-

keit und Selbständigkeit seit Anfang unseres Jahrhunderts

ein guter Theil der Schuld daran beizumessen.

Dazu kommt, daß die Baumeister der Renaissance und

des Barockstiles bei dem begeisterten Studium, welches sie

den römischen Ruinen widmeten, vollauf mit der rein

formalen Ausbildung der antiken Bauwerke beschäftigt waren

und den spärlichen Ueberresten von Farben keine Aufmerk-

samkeit schenkten. So kam es, daß man in dem Streben,

möglichst getreu im Sinne der Antike zu bauen, die Farbe

mehr und mehr vernachläßigte; die Farblosigkeit wurde

modern, man übertünchte zunächst in den Kirchen die alten

Freskomalereien, man ersetzte die farbenprächtigen Glas-

malereien durch große, lichte Fensterscheiben und freute sich

der neuen Hellen Flächen.

Dasselbe Schicksal theilten auch die Facadenmalereien

da, wo den Hausbesitzern die Mittel nicht fehlten, ihren

Reinlichkeitssinn durchUeberweißen der altmodisch gewordenen

Bilder zu bethätigen. Erst in den letzten Jahrzehnten unseres

Jahrhunderts ist der farbige Schmuck am Aeußeren von

Gebäuden wieder zu Ehren und zu vielfacher Anwendung

gelangt, und so dürfte eine Betrachtung dieses einst so

blühenden Kunstzweiges auch für die Praxis manche An-

regung bieten.

Zudem muß das Studium der noch vorhandenen Reste

alter Facadenmalereien um fo gerechtfertigter erscheinen,

als dieselben jetzt mit beschleunigter Geschwindigkeit ihrer

Zerstörung entgegengehen; davon später.

Auf die mittelalterlichen Vorläufer der ent-

wickelten Facadenmalereien der Renaissance scheinen die leb

haften Handelsbeziehungen, welche namentlich Venedig mit

dem Griente unterhielt, von mächtigem Einfluß gewesen

zu sein. So finden wir in dem venezianischen Gebiete —

Vicenza, Verona — noch einige mittelalterliche palastfagaden

bemalt mit orientalischen Teppichmustern in jener muha-

medanischen Verzierungsweise, welche die ungegliederten

Außenflächen der Moscheeen, mit bunten teppichartigen

Mustern in bemaltem Stuck oder mit Majoliken zu über-

ziehen liebte. Die Fenster- und Thüröffnungen sind mit

ornamentirten Streifen eingefaßt.

-) Sämmtliche zu diesem Aufsatz gehörige Abbildungeu wurden nach Aufnahmen des Derfassers dieses Aufsatzes, prof. lf. Pfeifer,

hergestellt und zwar jene auf Seite ; und auf Tafel 4 direkt nach den Griginalaqnarellen, die übrigen mittelst Uebersetzuug in Federzeichnung,

welche Architekt <£. Fr. Weysfer besorgte, mit Ausnahme der vom Derfasser selbst herrührenden Federzeichnung auf Seite 6.

X

Zeitschrift des bayer. Kunstzewerbewereins München.

(894. Heft t (Bg. f.)

/