Cl ST

61

CIVI

raie. Les cistes étaient souvent faites

d’un métal précieux et artistement

ornées ou ciselées. G. M.

Cisterna. Citerne, c’est-à-dire ré-

servoir souterrain et voûté, destiné à

la conservation et à l’épuration des

eaux pluviales ou des eaux apportées

par les aqueducs. Chaque maison

romaine avait sa citerne. Ordinaire-

ment, une citerne se composait de

plusieurs chambres, de manière qu’en

passant d’une chambre dans une autre

l'eau déposât ses impuretés, se clarifiât

et s’assainît. P.

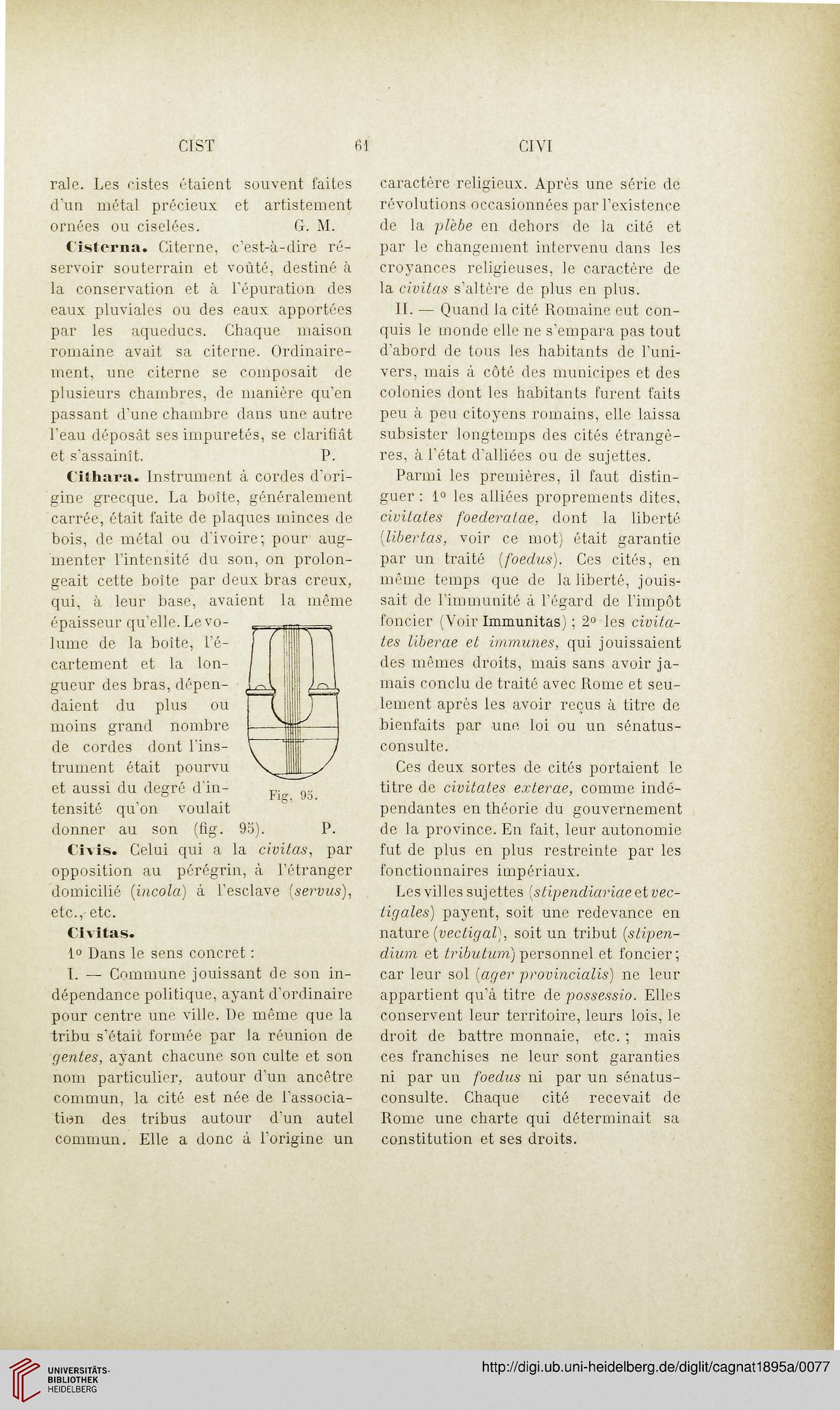

Cithara. Instrument à cordes d'ori-

gine grecque. La boîte, généralement

carrée, était faite de plaques minces de

bois, de métal ou d'ivoire; pour aug-

menter l’intensité du son, on prolon-

geait cette boîte par deux bras creux,

qui, à leur base, avaient la même

épaisseur qu’elle. Le vo-

lume de la boîte, l’é-

cartement et la lon-

gueur des bras, dépen-

daient du plus ou

moins grand nombre

de cordes dont l'ins-

trument était pourvu

et aussi du degré d'in-

tensité qu’on voulait

donner au son (fig. 95). P.

Civis. Celui qui a la civitas, par

opposition au pérégrin, à l’étranger

domicilié {incola') à l’esclave {servus'),

etc., etc.

Civitas.

1° Dans le sens concret :

I. — Commune jouissant de son in-

dépendance politique, ayant d’ordinaire

pour centre une ville. De même que la

tribu s’était formée par la réunion de

gentes, ayant chacune son culte et son

nom particulier, autour d’un ancêtre

commun, la cité est née de l'associa-

tion des tribus autour d’un autel

commun. Elle a donc à l’origine un

caractère religieux. Après une série de

révolutions occasionnées par l’existence

de la plèbe en dehors de la cité et

par le changement intervenu dans les

croyances religieuses, le caractère de

la civitas s’altère de plus en plus.

IL — Quand la cité Romaine eut con-

quis le monde elle ne s'empara pas tout

d’abord de tous les habitants de l’uni-

vers, mais à côté des municipes et des

colonies dont les habitants furent faits

peu à peu citoyens romains, elle laissa

subsister longtemps des cités étrangè-

res, à l’état d’alliées ou de sujettes.

Parmi les premières, il faut distin-

guer : 1° les alliées proprements dites.

civitates foederatae, dont la liberté

{libertas, voir ce mot) était garantie

par un traité {foedus). Ces cités, en

même temps que de la liberté, jouis-

sait de l'immunité à l’égard de l'impôt

foncier (Voir Immunitas) ; 2° les civita-

tes liberae et immunes, qui jouissaient

des mêmes droits, mais sans avoir ja-

mais conclu de traité avec Rome et seu-

lement après les avoir reçus à titre de

bienfaits par une loi ou un sénatus-

consulte.

Ces deux sortes de cités portaient le

titre de civitates exterae, comme indé-

pendantes en théorie du gouvernement

de la province. En fait, leur autonomie

fut de plus en plus restreinte par les

fonctionnaires impériaux.

Les villes sujettes {stipendiariae et vec-

tigales) payent, soit une redevance en

nature {vectigal), soit un tribut {stipen-

dium et tributum) personnel et foncier;

car leur sol {ager provincialis) ne leur

appartient qu’à titre de possessio. Elles

conservent leur territoire, leurs lois, le

droit de battre monnaie, etc. ; mais

ces franchises ne leur sont garanties

ni par un foedus ni par un sénatus-

consulte. Chaque cité recevait de

Rome une charte qui déterminait sa

constitution et ses droits.

61

CIVI

raie. Les cistes étaient souvent faites

d’un métal précieux et artistement

ornées ou ciselées. G. M.

Cisterna. Citerne, c’est-à-dire ré-

servoir souterrain et voûté, destiné à

la conservation et à l’épuration des

eaux pluviales ou des eaux apportées

par les aqueducs. Chaque maison

romaine avait sa citerne. Ordinaire-

ment, une citerne se composait de

plusieurs chambres, de manière qu’en

passant d’une chambre dans une autre

l'eau déposât ses impuretés, se clarifiât

et s’assainît. P.

Cithara. Instrument à cordes d'ori-

gine grecque. La boîte, généralement

carrée, était faite de plaques minces de

bois, de métal ou d'ivoire; pour aug-

menter l’intensité du son, on prolon-

geait cette boîte par deux bras creux,

qui, à leur base, avaient la même

épaisseur qu’elle. Le vo-

lume de la boîte, l’é-

cartement et la lon-

gueur des bras, dépen-

daient du plus ou

moins grand nombre

de cordes dont l'ins-

trument était pourvu

et aussi du degré d'in-

tensité qu’on voulait

donner au son (fig. 95). P.

Civis. Celui qui a la civitas, par

opposition au pérégrin, à l’étranger

domicilié {incola') à l’esclave {servus'),

etc., etc.

Civitas.

1° Dans le sens concret :

I. — Commune jouissant de son in-

dépendance politique, ayant d’ordinaire

pour centre une ville. De même que la

tribu s’était formée par la réunion de

gentes, ayant chacune son culte et son

nom particulier, autour d’un ancêtre

commun, la cité est née de l'associa-

tion des tribus autour d’un autel

commun. Elle a donc à l’origine un

caractère religieux. Après une série de

révolutions occasionnées par l’existence

de la plèbe en dehors de la cité et

par le changement intervenu dans les

croyances religieuses, le caractère de

la civitas s’altère de plus en plus.

IL — Quand la cité Romaine eut con-

quis le monde elle ne s'empara pas tout

d’abord de tous les habitants de l’uni-

vers, mais à côté des municipes et des

colonies dont les habitants furent faits

peu à peu citoyens romains, elle laissa

subsister longtemps des cités étrangè-

res, à l’état d’alliées ou de sujettes.

Parmi les premières, il faut distin-

guer : 1° les alliées proprements dites.

civitates foederatae, dont la liberté

{libertas, voir ce mot) était garantie

par un traité {foedus). Ces cités, en

même temps que de la liberté, jouis-

sait de l'immunité à l’égard de l'impôt

foncier (Voir Immunitas) ; 2° les civita-

tes liberae et immunes, qui jouissaient

des mêmes droits, mais sans avoir ja-

mais conclu de traité avec Rome et seu-

lement après les avoir reçus à titre de

bienfaits par une loi ou un sénatus-

consulte.

Ces deux sortes de cités portaient le

titre de civitates exterae, comme indé-

pendantes en théorie du gouvernement

de la province. En fait, leur autonomie

fut de plus en plus restreinte par les

fonctionnaires impériaux.

Les villes sujettes {stipendiariae et vec-

tigales) payent, soit une redevance en

nature {vectigal), soit un tribut {stipen-

dium et tributum) personnel et foncier;

car leur sol {ager provincialis) ne leur

appartient qu’à titre de possessio. Elles

conservent leur territoire, leurs lois, le

droit de battre monnaie, etc. ; mais

ces franchises ne leur sont garanties

ni par un foedus ni par un sénatus-

consulte. Chaque cité recevait de

Rome une charte qui déterminait sa

constitution et ses droits.