PALI

205

PALL

exercices physiques, soit isolé, soit fai-

sant. partie d'un gymnase. G. M.

Palilia. Ancienne fête patronale du

Palatin, qui se célébrait le 21 avril en

l’honneur de Palès, divinité pastorale.

Elle devint la fête de la fondation de

Rome.

Palimpsestus. Parchemin dont on

avait gratté l’écriture, pour pouvoir

s’en servir une seconde fois et copier

une œuvre nouvelle. C’était un procédé

fort usité dans l’antiquité, où le par-

chemin coûtait assez cher; souvent

même la première écriture restait lisi-

ble par dessous la nouvelle. Nous avons

conservé certains palimpsestes célè-

bres. F. V.

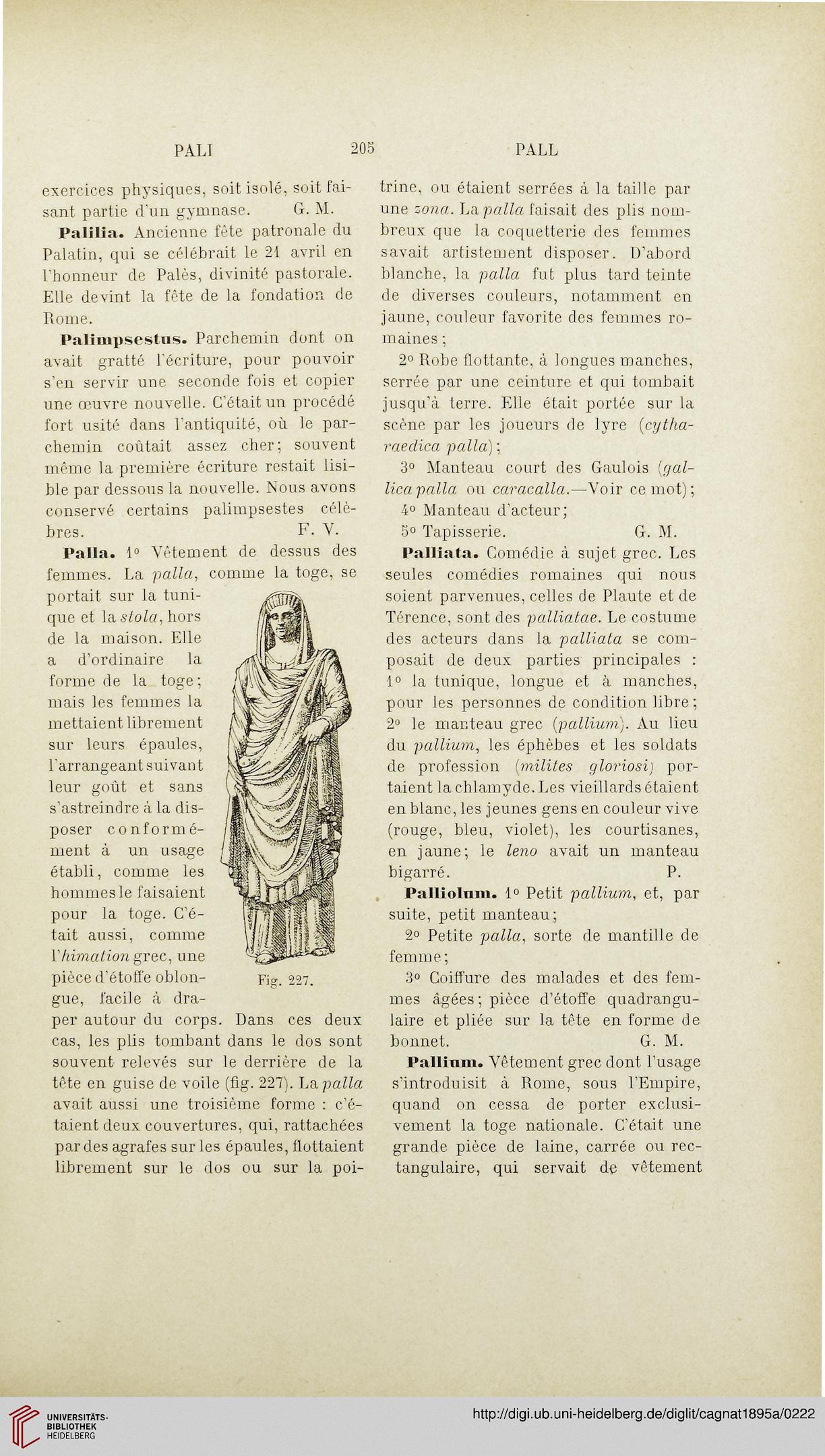

Palla. 1° Vêtement de dessus des

femmes. La palla, comme la toge, se

portait sur la tuni-

que et la stola, hors

de la maison. Elle

a d’ordinaire la

forme de la toge;

mais les femmes la

mettaient librement

sur leurs épaules,

l’arrangeant suivant

leur goût et sans

s’astreindre à la dis-

poser conformé-

ment à un usage

établi, comme les

hommes le faisaient

pour la toge. C’é-

tait aussi, comme

Y himation grec, une

pièce d'étoffe oblon-

gue, facile à dra-

per autour du corps

Dans ces deux

cas, les plis tombant dans le dos sont

souvent relevés sur le derrière de la

tête en guise de voile (fig. 227). La palla

avait aussi une troisième forme : c’é-

taient deux couvertures, qui, rattachées

par des agrafes sur les épaules, flottaient

librement sur le dos ou sur la poi-

trine, ou étaient serrées à la taille par

une zona. La palla faisait des plis nom-

breux que la coquetterie des femmes

savait artistement disposer. D’abord

blanche, la palla fut plus tard teinte

de diverses couleurs, notamment en

jaune, couleur favorite des femmes ro-

maines ;

2° Robe flottante, à longues manches,

serrée par une ceinture et qui tombait

jusqu’à terre. Elle était portée sur la

scène par les joueurs de lyre {cytlia-

raedica palla) ;

3° Manteau court des Gaulois {gal-

licapalla ou caracalla.—Voir ce mot);

4° Manteau d’acteur;

5° Tapisserie. G. M.

Palliata. Comédie à sujet grec. Les

seules comédies romaines qui nous

soient parvenues, celles de Plaute et de

Térence, sont des palliatae. Le costume

des acteurs dans la palliata se com-

posait de deux parties principales :

1° la tunique, longue et à manches,

pour les personnes de condition libre ;

2° le manteau grec {pallium). Au lieu

du pallium, les éphèbes et les soldats

de profession {milites gloriosi) por-

taient la chlamyde. Les vieillards étaient

en blanc, les jeunes gens en couleur vive

(rouge, bleu, violet), les courtisanes,

en jaune; le leno avait un manteau

bigarré. P.

Palliolum. 1° Petit pallium, et, par

suite, petit manteau;

2° Petite palla, sorte de mantille de

femme;

3° Coiffure des malades et des fem-

mes âgées; pièce d’étoffe quadrangu-

laire et pliée sur la tête en forme de

bonnet. G. M.

Pallium. Vêtement grec dont l’usage

s’introduisit à Rome, sous l’Empire,

quand on cessa de porter exclusi-

vement la toge nationale. C’était une

grande pièce de laine, carrée ou rec-

tangulaire, qui servait de vêtement

205

PALL

exercices physiques, soit isolé, soit fai-

sant. partie d'un gymnase. G. M.

Palilia. Ancienne fête patronale du

Palatin, qui se célébrait le 21 avril en

l’honneur de Palès, divinité pastorale.

Elle devint la fête de la fondation de

Rome.

Palimpsestus. Parchemin dont on

avait gratté l’écriture, pour pouvoir

s’en servir une seconde fois et copier

une œuvre nouvelle. C’était un procédé

fort usité dans l’antiquité, où le par-

chemin coûtait assez cher; souvent

même la première écriture restait lisi-

ble par dessous la nouvelle. Nous avons

conservé certains palimpsestes célè-

bres. F. V.

Palla. 1° Vêtement de dessus des

femmes. La palla, comme la toge, se

portait sur la tuni-

que et la stola, hors

de la maison. Elle

a d’ordinaire la

forme de la toge;

mais les femmes la

mettaient librement

sur leurs épaules,

l’arrangeant suivant

leur goût et sans

s’astreindre à la dis-

poser conformé-

ment à un usage

établi, comme les

hommes le faisaient

pour la toge. C’é-

tait aussi, comme

Y himation grec, une

pièce d'étoffe oblon-

gue, facile à dra-

per autour du corps

Dans ces deux

cas, les plis tombant dans le dos sont

souvent relevés sur le derrière de la

tête en guise de voile (fig. 227). La palla

avait aussi une troisième forme : c’é-

taient deux couvertures, qui, rattachées

par des agrafes sur les épaules, flottaient

librement sur le dos ou sur la poi-

trine, ou étaient serrées à la taille par

une zona. La palla faisait des plis nom-

breux que la coquetterie des femmes

savait artistement disposer. D’abord

blanche, la palla fut plus tard teinte

de diverses couleurs, notamment en

jaune, couleur favorite des femmes ro-

maines ;

2° Robe flottante, à longues manches,

serrée par une ceinture et qui tombait

jusqu’à terre. Elle était portée sur la

scène par les joueurs de lyre {cytlia-

raedica palla) ;

3° Manteau court des Gaulois {gal-

licapalla ou caracalla.—Voir ce mot);

4° Manteau d’acteur;

5° Tapisserie. G. M.

Palliata. Comédie à sujet grec. Les

seules comédies romaines qui nous

soient parvenues, celles de Plaute et de

Térence, sont des palliatae. Le costume

des acteurs dans la palliata se com-

posait de deux parties principales :

1° la tunique, longue et à manches,

pour les personnes de condition libre ;

2° le manteau grec {pallium). Au lieu

du pallium, les éphèbes et les soldats

de profession {milites gloriosi) por-

taient la chlamyde. Les vieillards étaient

en blanc, les jeunes gens en couleur vive

(rouge, bleu, violet), les courtisanes,

en jaune; le leno avait un manteau

bigarré. P.

Palliolum. 1° Petit pallium, et, par

suite, petit manteau;

2° Petite palla, sorte de mantille de

femme;

3° Coiffure des malades et des fem-

mes âgées; pièce d’étoffe quadrangu-

laire et pliée sur la tête en forme de

bonnet. G. M.

Pallium. Vêtement grec dont l’usage

s’introduisit à Rome, sous l’Empire,

quand on cessa de porter exclusi-

vement la toge nationale. C’était une

grande pièce de laine, carrée ou rec-

tangulaire, qui servait de vêtement