VOYAGE EN ESPAGNE, AQUITAINE.

2S7

l'on recoure aux relations fréquentes des Ostuogolhs italiens avec les Visigoths d'Aquitaine

et d'Espagne.

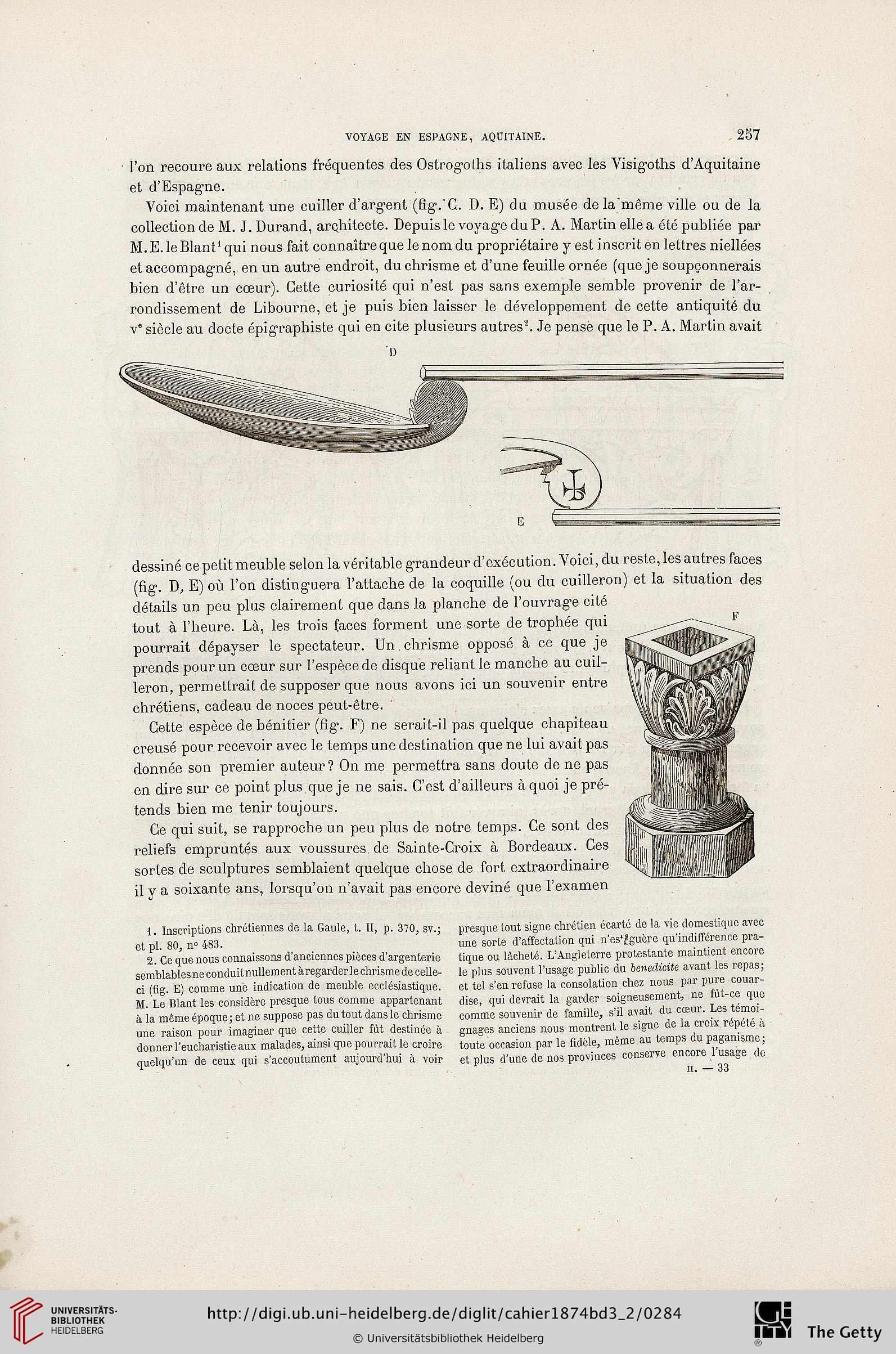

Voici maintenant une cuiller d'argent (fîg.'C. D. E) du musée dela'même ville ou de la

collection de M. J. Durand, architecte. Depuis le voyage du P. A. Martin elle a été publiée par

M. E. le Blant * qui nous fait connaître que le nom du propriétaire y est inscrit en lettres niellées

et accompagné, en un autre endroit, du chrisme et d'une feuille ornée (que je soupçonnerais

bien d'être un cœur). Cette curiosité qui n'est pas sans exemple semble provenir de l'ar-

rondissement de Libourne, et je puis bien laisser le développement de cette antiquité du

v° siècle au docte épigraphiste qui en cite plusieurs autres*. Je pense que le P. A. Martin avait

o

dessiné ce petit meuble selon la véritable grandeur d'exécution. Voici, du reste, les autres faces

(lig. D, E) où l'on distinguera l'attache de la coquille (ou du cuilleron) et la situation des

détails un peu plus clairement que dans la planche de l'ouvrage cité

tout à l'heure. Là, les trois faces forment une sorte de trophée qui

pourrait dépayser le spectateur. Un chrisme opposé à ce que je

prends pour un cœur sur l'espèce de disque reliant le manche au cuil-

leron, permettrait de supposer que nous avons ici un souvenir entre

chrétiens, cadeau de noces peut-être.

Cette espèce de bénitier (tlg. F) ne serait-il pas quelque chapiteau

creusé pour recevoir avec le temps une destination que ne lui avait pas

donnée son premier auteur? On me permettra sans doute de ne pas

en dire sur ce point plus que je ne sais. C'est d'ailleurs à quoi je pré-

tends bien me tenir toujours.

Ce qui suit, se rapproche un peu plus de notre temps. Ce sont des

reliefs empruntés aux voussures de Sainte-Croix à Bordeaux. Ces

sortes de sculptures semblaient quelque chose de fort extraordinaire

il y a soixante ans, lorsqu'on n'avait pas encore deviné que l'examen

1. Inscriptions chrétiennes de la Gaule, t. 11, p. 370, sv.;

et pl. 80, n° 483.

2. Ce que nous connaissons d'anciennes pièces d'argenterie

semblables ne conduit nullement à regarder le chrisme de celle-

ci (fig. E) comme une indication de meuble ecclésiastique.

M. Le Blant les considère presque tous comme appartenant

à la même époque ; et ne suppose pas du tout dans le chrisme

une raison pour imaginer que cette cuiller fût destinée à

donner l'eucharistie aux malades, ainsi que pourrait le croire

quelqu'un de ceux qui s'accoutument aujourd'hui à voir

presque tout signe chrétien écarté de la vie domestique avec

une sorte d'affectation qui n'es^guère qu'indifférence pra-

tique ou lâcheté. L'Angleterre protestante maintient encore

le plus souvent l'usage public du èeuecKcite avant les repas;

et tel s'en refuse la consolation chez nous par pure couar-

dise, qui devrait la garder soigneusement, ne fût-ce que

comme souvenir de famille, s'il avait du cœur. Les témoi-

gnages anciens nous montrent le signe de la croix répété a

toute occasion par le lidcle, même au temps du paganisme ;

et plus d'une de nos provinces conserve encore 1 usage de

n. — 33

2S7

l'on recoure aux relations fréquentes des Ostuogolhs italiens avec les Visigoths d'Aquitaine

et d'Espagne.

Voici maintenant une cuiller d'argent (fîg.'C. D. E) du musée dela'même ville ou de la

collection de M. J. Durand, architecte. Depuis le voyage du P. A. Martin elle a été publiée par

M. E. le Blant * qui nous fait connaître que le nom du propriétaire y est inscrit en lettres niellées

et accompagné, en un autre endroit, du chrisme et d'une feuille ornée (que je soupçonnerais

bien d'être un cœur). Cette curiosité qui n'est pas sans exemple semble provenir de l'ar-

rondissement de Libourne, et je puis bien laisser le développement de cette antiquité du

v° siècle au docte épigraphiste qui en cite plusieurs autres*. Je pense que le P. A. Martin avait

o

dessiné ce petit meuble selon la véritable grandeur d'exécution. Voici, du reste, les autres faces

(lig. D, E) où l'on distinguera l'attache de la coquille (ou du cuilleron) et la situation des

détails un peu plus clairement que dans la planche de l'ouvrage cité

tout à l'heure. Là, les trois faces forment une sorte de trophée qui

pourrait dépayser le spectateur. Un chrisme opposé à ce que je

prends pour un cœur sur l'espèce de disque reliant le manche au cuil-

leron, permettrait de supposer que nous avons ici un souvenir entre

chrétiens, cadeau de noces peut-être.

Cette espèce de bénitier (tlg. F) ne serait-il pas quelque chapiteau

creusé pour recevoir avec le temps une destination que ne lui avait pas

donnée son premier auteur? On me permettra sans doute de ne pas

en dire sur ce point plus que je ne sais. C'est d'ailleurs à quoi je pré-

tends bien me tenir toujours.

Ce qui suit, se rapproche un peu plus de notre temps. Ce sont des

reliefs empruntés aux voussures de Sainte-Croix à Bordeaux. Ces

sortes de sculptures semblaient quelque chose de fort extraordinaire

il y a soixante ans, lorsqu'on n'avait pas encore deviné que l'examen

1. Inscriptions chrétiennes de la Gaule, t. 11, p. 370, sv.;

et pl. 80, n° 483.

2. Ce que nous connaissons d'anciennes pièces d'argenterie

semblables ne conduit nullement à regarder le chrisme de celle-

ci (fig. E) comme une indication de meuble ecclésiastique.

M. Le Blant les considère presque tous comme appartenant

à la même époque ; et ne suppose pas du tout dans le chrisme

une raison pour imaginer que cette cuiller fût destinée à

donner l'eucharistie aux malades, ainsi que pourrait le croire

quelqu'un de ceux qui s'accoutument aujourd'hui à voir

presque tout signe chrétien écarté de la vie domestique avec

une sorte d'affectation qui n'es^guère qu'indifférence pra-

tique ou lâcheté. L'Angleterre protestante maintient encore

le plus souvent l'usage public du èeuecKcite avant les repas;

et tel s'en refuse la consolation chez nous par pure couar-

dise, qui devrait la garder soigneusement, ne fût-ce que

comme souvenir de famille, s'il avait du cœur. Les témoi-

gnages anciens nous montrent le signe de la croix répété a

toute occasion par le lidcle, même au temps du paganisme ;

et plus d'une de nos provinces conserve encore 1 usage de

n. — 33