verbanden sich mit Überlegungen zur Wirt-

schaftlichkeit und Schnelligkeit und gerieten

nur allzuoft unter die Profitmaximierung ei-

nes Bauwirtschaftsfunktionalismus. Hierbei

ging die Raumqualität als eine „geistige"

Qualität des Bauens verloren. Am Ende der

zwanziger Jahre sah Martin Wagner das Bau-

en ganz im Zeichen eines dynamischen Bau-

wirschaftsfunktionalismus. (10) Er ließ 1931/

32 einen Wettbewerb zum „Wachsenden

Haus" ausschreiben, das ebenso schnell auf-

gebaut wie wieder abgebaut werden konn-

te, um sich den Anforderungen der Zeit

anzupassen. Aus diesem Prozeß schloß er auf

den Städtebau, der sich für ihn ebenso dyna-

misch nach den Gesetzen des Auf- und Ab-

baues vollziehen sollte. Den Motor dieser

städtebaulichen Dynamik sah er allein in Wirt-

schaft und Industrie, nach deren Plänen und

Investitionen sich der Städtebau auszurichten

habe. Der Alexanderplatz in Berlin sollte das

Vorzeigeobjekt dieses bauwirtschaftlichen

Funktionalismus sein. Und um der Dynamik

des städtebaulichen Wachstums ganz zu ge-

nügen, plante er mit der Ausschreibung des

Wettbewerbes zum Alexanderplatz zugleich

den Abriß seiner Bebauung auf das Jahr 1955:

„Dem Städtebauer und dem Bautechniker

wird die Aufgabe gestellt sein, das Investi-

tionskapital wanderungsfähiger zu machen

und von starrer Objektgebundenheit zu

befreien,...Wie, wandernde Arbeitsstätten,

wandernde Heimstätten, wandernde Kon-

sumstätten sollten wir bauen? Die Vorstellun-

gen von wandernden Straßen, Städten und

Stadtteilen mag uns ganz unausführbar er-

scheinen und ist es wohl auch noch für eine

Reihe von Jahren." (11)

Die Vision von wandernden Städten

sollte in den sechziger Jahren weiterentwik-

kelt werden. Als Reflex auf die explodieren-

den chaotischen Stadtwachstumsprozesse

der sechziger Jahre - die Unwirtlichkeit der

Städte (Mitscherlich) - entwarfen Architekten

und Stadtplaner zu dieser Zeit Visionen von

wandernden High-Tech-Stadt-Maschinen,

die radikal den ganzen Planeten als eine in

Bewegung gesetzte Verstädterung planten:

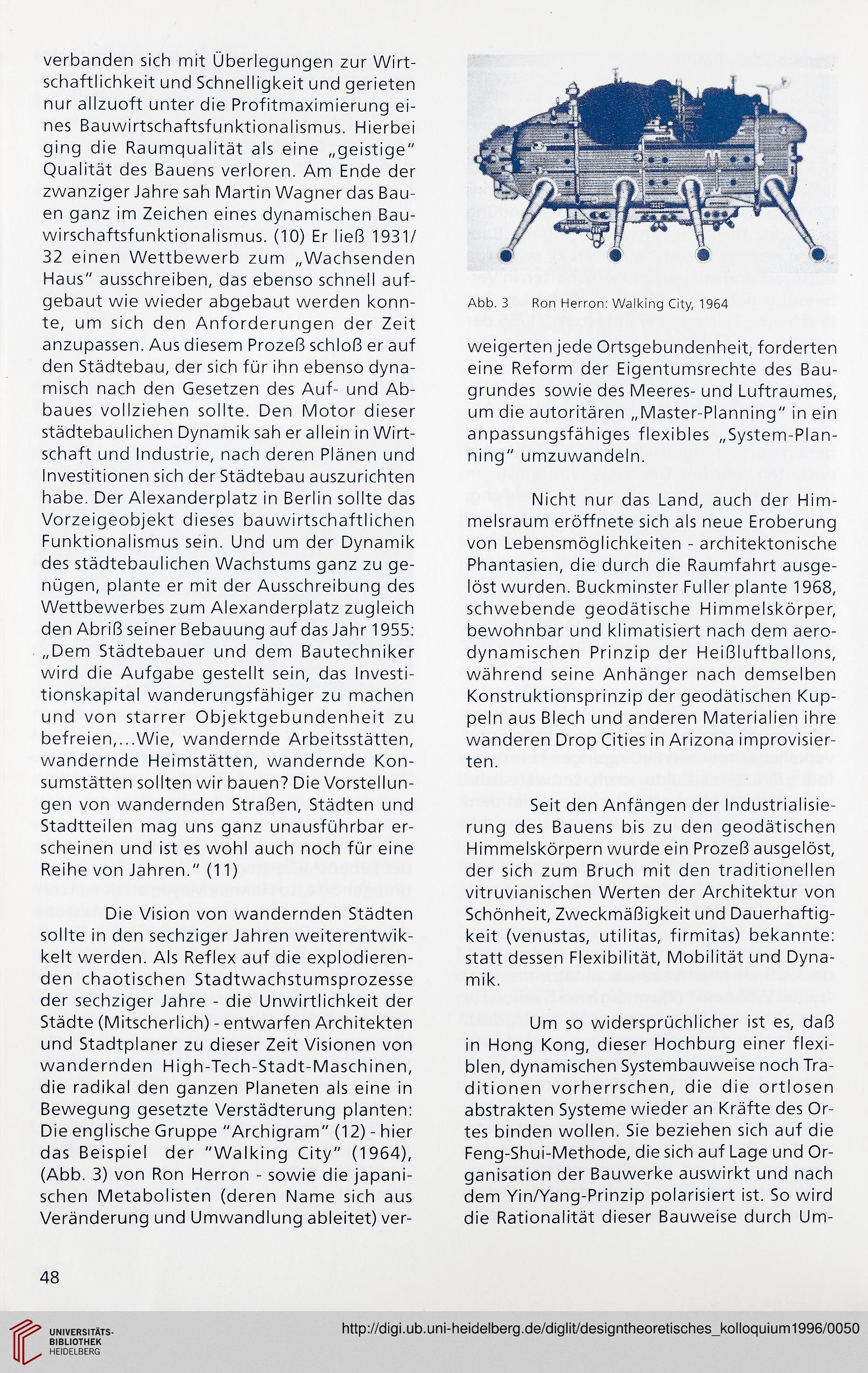

Die englische Gruppe "Archigram" (12) - hier

das Beispiel der "Walking City" (1964),

(Abb. 3) von Ron Herron - sowie die japani-

schen Metabolisten (deren Name sich aus

Veränderung und Umwandlung ableitet) ver-

Abb. 3 Ron Herron: Walking City, 1964

weigerten jede Ortsgebundenheit, forderten

eine Reform der Eigentumsrechte des Bau-

grundes sowie des Meeres- und Luftraumes,

um die autoritären „Master-Planning" in ein

anpassungsfähiges flexibles „System-Plan-

ning" umzuwandeln.

Nicht nur das Land, auch der Him-

melsraum eröffnete sich als neue Eroberung

von Lebensmöglichkeiten - architektonische

Phantasien, die durch die Raumfahrt ausge-

löst wurden. Buckminster Fuller plante 1968,

schwebende geodätische Himmelskörper,

bewohnbar und klimatisiert nach dem aero-

dynamischen Prinzip der Heißluftballons,

während seine Anhänger nach demselben

Konstruktionsprinzip der geodätischen Kup-

peln aus Blech und anderen Materialien ihre

wanderen Drop Cities in Arizona improvisier-

ten.

Seit den Anfängen der IndustriaIisie-

rung des Bauens bis zu den geodätischen

Himmelskörpern wurde ein Prozeß ausgelöst,

der sich zum Bruch mit den traditionellen

vitruvianischen Werten der Architektur von

Schönheit, Zweckmäßigkeit und Dauerhaftig-

keit (venustas, utilitas, firmitas) bekannte:

statt dessen Flexibilität, Mobilität und Dyna-

mik.

Um so widersprüchlicher ist es, daß

in Hong Kong, dieser Hochburg einer flexi-

blen, dynamischen Systembauweise noch Tra-

ditionen vorherrschen, die die ortlosen

abstrakten Systeme wieder an Kräfte des Or-

tes binden wollen. Sie beziehen sich auf die

Feng-Shui-Methode, die sich auf Lage und Or-

ganisation der Bauwerke auswirkt und nach

dem Yin/Yang-Prinzip polarisiert ist. So wird

die Rationalität dieser Bauweise durch Um-

48

schaftlichkeit und Schnelligkeit und gerieten

nur allzuoft unter die Profitmaximierung ei-

nes Bauwirtschaftsfunktionalismus. Hierbei

ging die Raumqualität als eine „geistige"

Qualität des Bauens verloren. Am Ende der

zwanziger Jahre sah Martin Wagner das Bau-

en ganz im Zeichen eines dynamischen Bau-

wirschaftsfunktionalismus. (10) Er ließ 1931/

32 einen Wettbewerb zum „Wachsenden

Haus" ausschreiben, das ebenso schnell auf-

gebaut wie wieder abgebaut werden konn-

te, um sich den Anforderungen der Zeit

anzupassen. Aus diesem Prozeß schloß er auf

den Städtebau, der sich für ihn ebenso dyna-

misch nach den Gesetzen des Auf- und Ab-

baues vollziehen sollte. Den Motor dieser

städtebaulichen Dynamik sah er allein in Wirt-

schaft und Industrie, nach deren Plänen und

Investitionen sich der Städtebau auszurichten

habe. Der Alexanderplatz in Berlin sollte das

Vorzeigeobjekt dieses bauwirtschaftlichen

Funktionalismus sein. Und um der Dynamik

des städtebaulichen Wachstums ganz zu ge-

nügen, plante er mit der Ausschreibung des

Wettbewerbes zum Alexanderplatz zugleich

den Abriß seiner Bebauung auf das Jahr 1955:

„Dem Städtebauer und dem Bautechniker

wird die Aufgabe gestellt sein, das Investi-

tionskapital wanderungsfähiger zu machen

und von starrer Objektgebundenheit zu

befreien,...Wie, wandernde Arbeitsstätten,

wandernde Heimstätten, wandernde Kon-

sumstätten sollten wir bauen? Die Vorstellun-

gen von wandernden Straßen, Städten und

Stadtteilen mag uns ganz unausführbar er-

scheinen und ist es wohl auch noch für eine

Reihe von Jahren." (11)

Die Vision von wandernden Städten

sollte in den sechziger Jahren weiterentwik-

kelt werden. Als Reflex auf die explodieren-

den chaotischen Stadtwachstumsprozesse

der sechziger Jahre - die Unwirtlichkeit der

Städte (Mitscherlich) - entwarfen Architekten

und Stadtplaner zu dieser Zeit Visionen von

wandernden High-Tech-Stadt-Maschinen,

die radikal den ganzen Planeten als eine in

Bewegung gesetzte Verstädterung planten:

Die englische Gruppe "Archigram" (12) - hier

das Beispiel der "Walking City" (1964),

(Abb. 3) von Ron Herron - sowie die japani-

schen Metabolisten (deren Name sich aus

Veränderung und Umwandlung ableitet) ver-

Abb. 3 Ron Herron: Walking City, 1964

weigerten jede Ortsgebundenheit, forderten

eine Reform der Eigentumsrechte des Bau-

grundes sowie des Meeres- und Luftraumes,

um die autoritären „Master-Planning" in ein

anpassungsfähiges flexibles „System-Plan-

ning" umzuwandeln.

Nicht nur das Land, auch der Him-

melsraum eröffnete sich als neue Eroberung

von Lebensmöglichkeiten - architektonische

Phantasien, die durch die Raumfahrt ausge-

löst wurden. Buckminster Fuller plante 1968,

schwebende geodätische Himmelskörper,

bewohnbar und klimatisiert nach dem aero-

dynamischen Prinzip der Heißluftballons,

während seine Anhänger nach demselben

Konstruktionsprinzip der geodätischen Kup-

peln aus Blech und anderen Materialien ihre

wanderen Drop Cities in Arizona improvisier-

ten.

Seit den Anfängen der IndustriaIisie-

rung des Bauens bis zu den geodätischen

Himmelskörpern wurde ein Prozeß ausgelöst,

der sich zum Bruch mit den traditionellen

vitruvianischen Werten der Architektur von

Schönheit, Zweckmäßigkeit und Dauerhaftig-

keit (venustas, utilitas, firmitas) bekannte:

statt dessen Flexibilität, Mobilität und Dyna-

mik.

Um so widersprüchlicher ist es, daß

in Hong Kong, dieser Hochburg einer flexi-

blen, dynamischen Systembauweise noch Tra-

ditionen vorherrschen, die die ortlosen

abstrakten Systeme wieder an Kräfte des Or-

tes binden wollen. Sie beziehen sich auf die

Feng-Shui-Methode, die sich auf Lage und Or-

ganisation der Bauwerke auswirkt und nach

dem Yin/Yang-Prinzip polarisiert ist. So wird

die Rationalität dieser Bauweise durch Um-

48