migung - plante: ein wildes Bauungeheuer,

das Tinguely 1987 dem französischen Staat

schenkte, um es vor Abriß zu bewahren. Die

Künstler beabsichtigten hier in einem Anti-

konzept mit der Vorstellung aufzuräumen,

daß der Konstruktivismus die Grundlage für

ein hygienisches und konfliktfreies Funktio-

nieren liefern könnte. Ihre Architektur hin-

gegen eröffnet ein labyrinthisches Lebens-

netz in das zu kleine, zu schwere, oft dop-

pelte und täuschende Tore führen, in dem

Treppen, dunkle Laufstege und Kammern den

Menschen auffordern, hier jeden Schritt neu

zu bedenken. Eine Architektur, die durchaus

tektonisch stabil ist und zu der 300 Tonnen

Stahl verarbeitet wurden, führt zu einem ir-

ritierenden und beunruhigenden, aberauch

heiteren Sinnenspektakel mit Getöse, denn

im Inneren dieser Installation rattert eine Ma-

schine. Das Leben in diesem „Zyklopen" wirkt

bedrohlich und soll zugleich mit List bezwun-

gen werden. Der Benutzer begibt sich hier

auf die Spuren von Odysseus.

Dekonstruktion: eine Architektur

des „Dazwischen"

Haben wir bisher Grenzgänge zwischen Kunst

und Architektur erlebt - die Metamorphose

als poetologisches Prinzip der Architektur bei

Finsterlin, die Vitalisierung des Merzbaues

durch die Mythololgie des Alltags bei

Schwitters, die „kollektive Kreativität" beim

„Zyklopen" von Tinguely, so entsteht in den

achtziger Jahren in der Architektur selbst ein

Diskurs, der sich gegen die Perfektion der

rationalen Konzepte und deren fugen- und

bruchlose Stabilität wendet, da sie große

Verdrängungspotentiale besäßen, denn - so

die dekonsruktivistischen Theorien - müsse es

doch auch in der Architektur um ein Bekennt-

nis zur destabilisierenden Erfahrung der

Wirklichkeit, um eine fundamentale Auf-

kündigung des Wirklichkeitsvertrauens

gehen, weil selbst die Natur weder linear

noch determistisch geordnet sei. (20) Es han-

delt sich - so soll das Beispiel von Peter

Eisenman zeigen - um das "Andere" der Ver-

nunft im Bauen, dessen Unverfügbarkeit der

Architekt zulassen und zugleich mitplanen

soll - als eine Architektur des „Dazwischen",

des „In Between". (21)

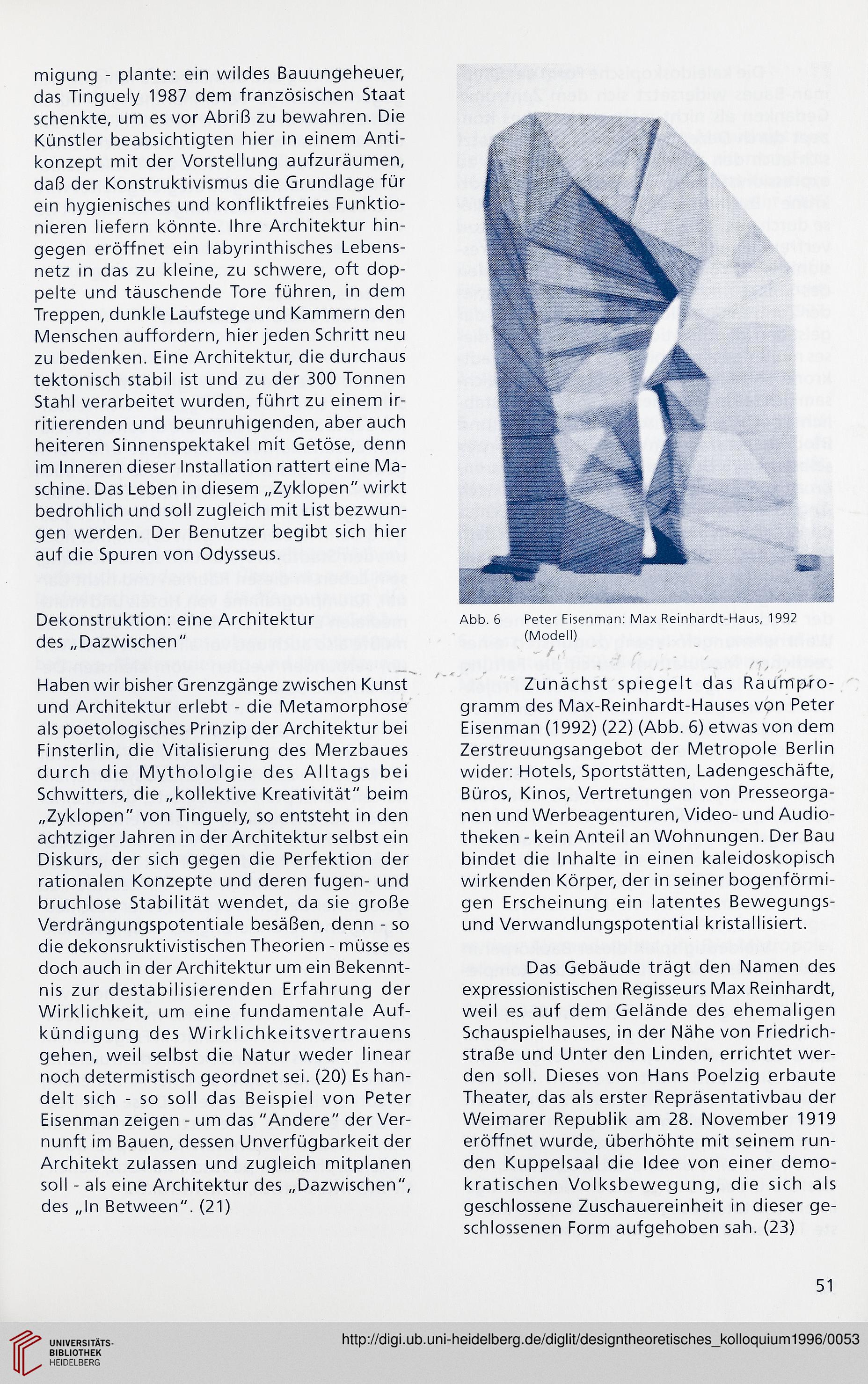

Abb. 6 Peter Eisenman: Max Reinhardt-Haus, 1992

(Modell)

Zunächst spiegelt das Raumpro-

gramm des Max-Reinhardt-Hauses von Peter

Eisenman (1992) (22) (Abb. 6) etwas von dem

Zerstreuungsangebot der Metropole Berlin

wider: Hotels, Sportstätten, Ladengeschäfte,

Büros, Kinos, Vertretungen von Presseorga-

nen und Werbeagenturen, Video- und Audio-

theken - kein Anteil an Wohnungen. Der Bau

bindet die Inhalte in einen kaleidoskopisch

wirkenden Körper, der in seiner bogenförmi-

gen Erscheinung ein latentes Bewegungs-

und Verwandlungspotential krista11isiert.

Das Gebäude trägt den Namen des

expressionistischen Regisseurs Max Reinhardt,

weil es auf dem Gelände des ehemaligen

Schauspielhauses, in der Nähe von Friedrich-

straße und Unter den Linden, errichtet wer-

den soll. Dieses von Hans Poelzig erbaute

Theater, das als erster Repräsentativbau der

Weimarer Republik am 28. November 1919

eröffnet wurde, überhöhte mit seinem run-

den Kuppelsaal die Idee von einer demo-

kratischen Volksbewegung, die sich als

geschlossene Zuschauereinheit in dieser ge-

schlossenen Form aufgehoben sah. (23)

51

das Tinguely 1987 dem französischen Staat

schenkte, um es vor Abriß zu bewahren. Die

Künstler beabsichtigten hier in einem Anti-

konzept mit der Vorstellung aufzuräumen,

daß der Konstruktivismus die Grundlage für

ein hygienisches und konfliktfreies Funktio-

nieren liefern könnte. Ihre Architektur hin-

gegen eröffnet ein labyrinthisches Lebens-

netz in das zu kleine, zu schwere, oft dop-

pelte und täuschende Tore führen, in dem

Treppen, dunkle Laufstege und Kammern den

Menschen auffordern, hier jeden Schritt neu

zu bedenken. Eine Architektur, die durchaus

tektonisch stabil ist und zu der 300 Tonnen

Stahl verarbeitet wurden, führt zu einem ir-

ritierenden und beunruhigenden, aberauch

heiteren Sinnenspektakel mit Getöse, denn

im Inneren dieser Installation rattert eine Ma-

schine. Das Leben in diesem „Zyklopen" wirkt

bedrohlich und soll zugleich mit List bezwun-

gen werden. Der Benutzer begibt sich hier

auf die Spuren von Odysseus.

Dekonstruktion: eine Architektur

des „Dazwischen"

Haben wir bisher Grenzgänge zwischen Kunst

und Architektur erlebt - die Metamorphose

als poetologisches Prinzip der Architektur bei

Finsterlin, die Vitalisierung des Merzbaues

durch die Mythololgie des Alltags bei

Schwitters, die „kollektive Kreativität" beim

„Zyklopen" von Tinguely, so entsteht in den

achtziger Jahren in der Architektur selbst ein

Diskurs, der sich gegen die Perfektion der

rationalen Konzepte und deren fugen- und

bruchlose Stabilität wendet, da sie große

Verdrängungspotentiale besäßen, denn - so

die dekonsruktivistischen Theorien - müsse es

doch auch in der Architektur um ein Bekennt-

nis zur destabilisierenden Erfahrung der

Wirklichkeit, um eine fundamentale Auf-

kündigung des Wirklichkeitsvertrauens

gehen, weil selbst die Natur weder linear

noch determistisch geordnet sei. (20) Es han-

delt sich - so soll das Beispiel von Peter

Eisenman zeigen - um das "Andere" der Ver-

nunft im Bauen, dessen Unverfügbarkeit der

Architekt zulassen und zugleich mitplanen

soll - als eine Architektur des „Dazwischen",

des „In Between". (21)

Abb. 6 Peter Eisenman: Max Reinhardt-Haus, 1992

(Modell)

Zunächst spiegelt das Raumpro-

gramm des Max-Reinhardt-Hauses von Peter

Eisenman (1992) (22) (Abb. 6) etwas von dem

Zerstreuungsangebot der Metropole Berlin

wider: Hotels, Sportstätten, Ladengeschäfte,

Büros, Kinos, Vertretungen von Presseorga-

nen und Werbeagenturen, Video- und Audio-

theken - kein Anteil an Wohnungen. Der Bau

bindet die Inhalte in einen kaleidoskopisch

wirkenden Körper, der in seiner bogenförmi-

gen Erscheinung ein latentes Bewegungs-

und Verwandlungspotential krista11isiert.

Das Gebäude trägt den Namen des

expressionistischen Regisseurs Max Reinhardt,

weil es auf dem Gelände des ehemaligen

Schauspielhauses, in der Nähe von Friedrich-

straße und Unter den Linden, errichtet wer-

den soll. Dieses von Hans Poelzig erbaute

Theater, das als erster Repräsentativbau der

Weimarer Republik am 28. November 1919

eröffnet wurde, überhöhte mit seinem run-

den Kuppelsaal die Idee von einer demo-

kratischen Volksbewegung, die sich als

geschlossene Zuschauereinheit in dieser ge-

schlossenen Form aufgehoben sah. (23)

51