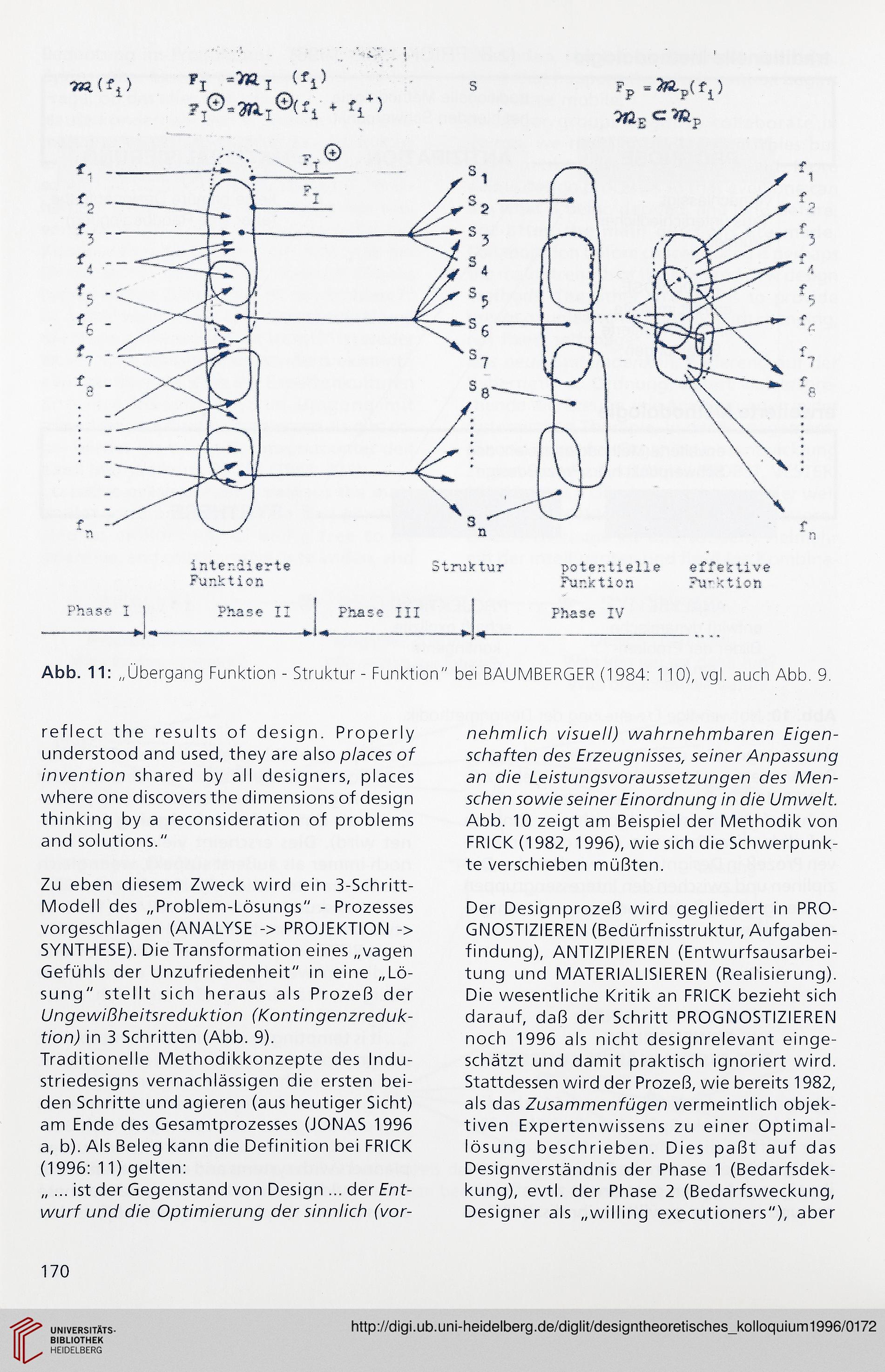

Abb. 11: „Übergang Funktion - Struktur - Funktion" bei BAUMBERGER (1984: 110), vgl. auch Abb. 9

reflect the results of design. Properly

understood and used, they are also places of

inventlon shared by a11 designers, places

where one discovers the dimensions of design

thinking by a reconsideration of problems

and solutions."

Zu eben diesem Zweck wird ein 3-Schritt-

Modell des „Problem-Lösungs" - Prozesses

vorgeschlagen (ANALYSE -> PROJEKTION ->

SYNTHESE). Die Transformation eines „vagen

Gefühls der Unzufriedenheit" in eine „Lö-

sung" stellt sich heraus als Prozeß der

Ungewißheitsreduktion (Kontingenzreduk-

tion) in 3 Schritten (Abb. 9).

Traditionelle Methodikkonzepte des Indu-

striedesigns vernachlässigen die ersten bei-

den Schritte und agieren (aus heutiger Sicht)

am Ende des Gesamtprozesses (JONAS 1996

a, b). Als Beleg kann die Definition bei FRICK

(1996: 11) gelten:

„ ... ist der Gegenstand von Design ... der Ent-

wurf und die Optimierung der sinnlich (vor-

nehmlich visuell) wahrnehmbaren Eigen-

schaften des Erzeugnisses, seiner Anpassung

an die Leistungsvoraussetzungen des Men-

schen sowie seiner Einordnung in die Umwelt.

Abb. 10 zeigt am Beispiel der Methodik von

FRICK (1982, 1996), wie sich die Schwerpunk-

te verschieben müßten.

Der Designprozeß wird gegliedert in PRO-

GNOSTIZIEREN (Bedürfnisstruktur, Aufgaben-

findung), ANTIZIPIEREN (Entwurfsausarbei-

tung und MATERIALISIEREN (Realisierung).

Die wesentliche Kritik an FRICK bezieht sich

darauf, daß der Schritt PROGNOSTIZIEREN

noch 1996 als nicht designrelevant einge-

schätzt und damit praktisch ignoriert wird.

Stattdessen wird der Prozeß, wie bereits 1982,

als das Zusammenfügen vermeintlich objek-

tiven Expertenwissens zu einer Optimal-

lösung beschrieben. Dies paßt auf das

Designverständnis der Phase 1 (Bedarfsdek-

kung), evtl. der Phase 2 (Bedarfsweckung,

Designer als „willing executioners"), aber

170

reflect the results of design. Properly

understood and used, they are also places of

inventlon shared by a11 designers, places

where one discovers the dimensions of design

thinking by a reconsideration of problems

and solutions."

Zu eben diesem Zweck wird ein 3-Schritt-

Modell des „Problem-Lösungs" - Prozesses

vorgeschlagen (ANALYSE -> PROJEKTION ->

SYNTHESE). Die Transformation eines „vagen

Gefühls der Unzufriedenheit" in eine „Lö-

sung" stellt sich heraus als Prozeß der

Ungewißheitsreduktion (Kontingenzreduk-

tion) in 3 Schritten (Abb. 9).

Traditionelle Methodikkonzepte des Indu-

striedesigns vernachlässigen die ersten bei-

den Schritte und agieren (aus heutiger Sicht)

am Ende des Gesamtprozesses (JONAS 1996

a, b). Als Beleg kann die Definition bei FRICK

(1996: 11) gelten:

„ ... ist der Gegenstand von Design ... der Ent-

wurf und die Optimierung der sinnlich (vor-

nehmlich visuell) wahrnehmbaren Eigen-

schaften des Erzeugnisses, seiner Anpassung

an die Leistungsvoraussetzungen des Men-

schen sowie seiner Einordnung in die Umwelt.

Abb. 10 zeigt am Beispiel der Methodik von

FRICK (1982, 1996), wie sich die Schwerpunk-

te verschieben müßten.

Der Designprozeß wird gegliedert in PRO-

GNOSTIZIEREN (Bedürfnisstruktur, Aufgaben-

findung), ANTIZIPIEREN (Entwurfsausarbei-

tung und MATERIALISIEREN (Realisierung).

Die wesentliche Kritik an FRICK bezieht sich

darauf, daß der Schritt PROGNOSTIZIEREN

noch 1996 als nicht designrelevant einge-

schätzt und damit praktisch ignoriert wird.

Stattdessen wird der Prozeß, wie bereits 1982,

als das Zusammenfügen vermeintlich objek-

tiven Expertenwissens zu einer Optimal-

lösung beschrieben. Dies paßt auf das

Designverständnis der Phase 1 (Bedarfsdek-

kung), evtl. der Phase 2 (Bedarfsweckung,

Designer als „willing executioners"), aber

170