46

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

Susanna und Emerencia. Soweit den männlichen

Personen nicht deren Namen beigefügt sind, ist die

Erkennung derselben im einzelnen nicht immer mög-

lich, da für die meisten kein fester Typus besteht.

Für die beiden Stiefschwestern Marias ergibt sich

eine Identifizierung aus der Zahl ihrer Kinder; den

letztern sind dagegen häufig die Attribute beigegeben,

welche ihnen im Mannesalter zugeteilt werden. So

beispielsweise auf dem Bilde des Anton Woensam

von Worms im Kölner Museum sowie auf dem dor-

tigen Sippenaltar des jüngeren Meisters der heiligen

Sippe, und dann auf je-

nem des Wolf Trautim

bayerischen National-

Museum. Die genannte

genealogische Reihe

kommt jedoch nicht

in den bezeichneten

Abstufungen allmäh-

lich zur Anwendung,

denn schon das meines

Wissens älteste Sippen-

bild, aus der Schule

des Meisters Wilhelm,

im Kölner Wallraf-

Richartz-Museum, um-

fasst einen Kreis von

26 Personen; es fehlt

außer den genannten

Frauen Susanna und

Emerencia nur Ysa-

schar.

Die Wahl von mehr

oder weniger Familien-

gliedern in den ange-

gebenen Verhältnissen

ergibt sich im ein-

zelnen Falle wohl vor-

wiegend aus räum-

lichen Rücksichten. Solche bedingen auch die vor-

herrschende Anordnung, bei welcher die Männer

hinter die hohe Rückwand des Gestühles plaziert

werden, auf welchem die Frauen sitzen, während

die Kinder, auf dem Schoß oder zu Füßen der Mütter

spielend, untergebracht sind. Das ist wenigstens in

der deutschen Kunst die allerdings von nicht wenigen

Ausnahmen durchbrochene Regel.

Bei den Italienern, welche von andern ästheti-

schen Empfindungen beim Aufbau ihrer Komposi-

tionen geleitet wurden wie die deutschen Meister

des 15. Jahrhunderts, scheidet vor allem das künst-

lerisch schwer lösbare Gedränge der ganzen Sippe

vorwiegend aus. Das bekannte Sippenbild des Pietro

Perugino im Museum zu Marseille, bei welchem die

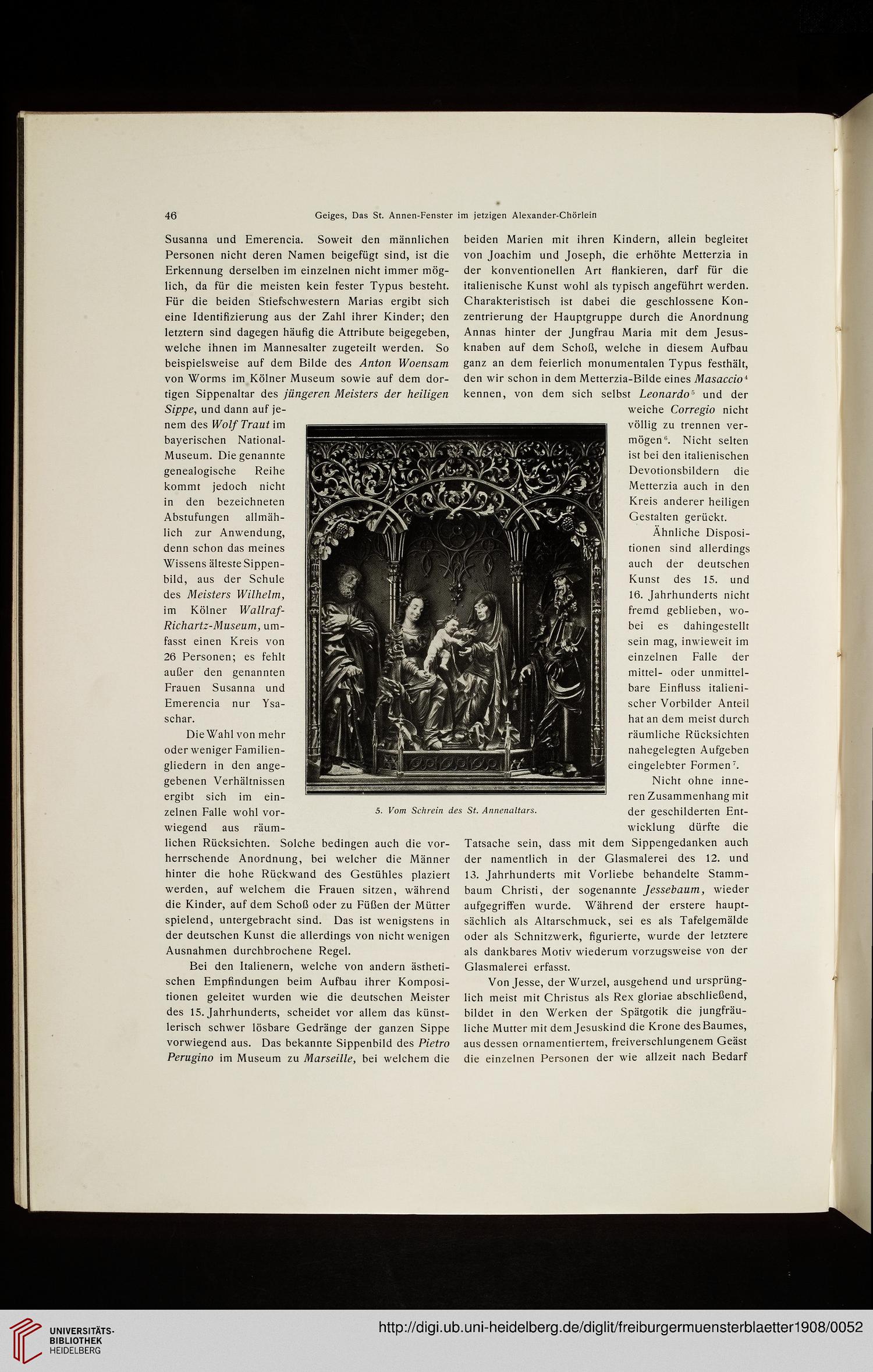

5. Vom Schrein des St. Annenaltars.

beiden Marien mit ihren Kindern, allein begleitet

von Joachim und Joseph, die erhöhte Metterzia in

der konventionellen Art flankieren, darf für die

italienische Kunst wohl als typisch angeführt werden.

Charakteristisch ist dabei die geschlossene Kon-

zentrierung der Hauptgruppe durch die Anordnung

Annas hinter der Jungfrau Maria mit dem Jesus-

knaben auf dem Schoß, welche in diesem Aufbau

ganz an dem feierlich monumentalen Typus festhält,

den wir schon in dem Metterzia-Bilde eines Masaccio*

kennen, von dem sich selbst Leonardo5 und der

weiche Corregio nicht

völlig zu trennen ver-

mögen11. Nicht selten

ist bei den italienischen

Devotionsbildern die

Metterzia auch in den

Kreis anderer heiligen

Gestalten gerückt.

Ähnliche Disposi-

tionen sind allerdings

auch der deutschen

Kunst des 15. und

16. Jahrhunderts nicht

fremd geblieben, wo-

bei es dahingestellt

sein mag, inwieweit im

einzelnen Falle der

mittel- oder unmittel-

bare Einfluss italieni-

scher Vorbilder Anteil

hat an dem meist durch

räumliche Rücksichten

nahegelegten Aufgeben

eingelebter Formen7.

Nicht ohne inne-

ren Zusammenhang mit

der geschilderten Ent-

wicklung dürfte die

Tatsache sein, dass mit dem Sippengedanken auch

der namentlich in der Glasmalerei des 12. und

13. Jahrhunderts mit Vorliebe behandelte Stamm-

baum Christi, der sogenannte Jessebaum, wieder

aufgegriffen wurde. Während der erstere haupt-

sächlich als Altarschmuck, sei es als Tafelgemälde

oder als Schnitzwerk, figurierte, wurde der letztere

als dankbares Motiv wiederum vorzugsweise von der

Glasmalerei erfasst.

Von Jesse, der Wurzel, ausgehend und ursprüng-

lich meist mit Christus als Rex gloriae abschließend,

bildet in den Werken der Spätgotik die jungfräu-

liche Mutter mit dem Jesuskind die Krone des Baumes,

aus dessen ornamentiertem, freiverschlungenem Geäst

die einzelnen Personen der wie allzeit nach Bedarf

M

5-3SK

ms

rs&S

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

Susanna und Emerencia. Soweit den männlichen

Personen nicht deren Namen beigefügt sind, ist die

Erkennung derselben im einzelnen nicht immer mög-

lich, da für die meisten kein fester Typus besteht.

Für die beiden Stiefschwestern Marias ergibt sich

eine Identifizierung aus der Zahl ihrer Kinder; den

letztern sind dagegen häufig die Attribute beigegeben,

welche ihnen im Mannesalter zugeteilt werden. So

beispielsweise auf dem Bilde des Anton Woensam

von Worms im Kölner Museum sowie auf dem dor-

tigen Sippenaltar des jüngeren Meisters der heiligen

Sippe, und dann auf je-

nem des Wolf Trautim

bayerischen National-

Museum. Die genannte

genealogische Reihe

kommt jedoch nicht

in den bezeichneten

Abstufungen allmäh-

lich zur Anwendung,

denn schon das meines

Wissens älteste Sippen-

bild, aus der Schule

des Meisters Wilhelm,

im Kölner Wallraf-

Richartz-Museum, um-

fasst einen Kreis von

26 Personen; es fehlt

außer den genannten

Frauen Susanna und

Emerencia nur Ysa-

schar.

Die Wahl von mehr

oder weniger Familien-

gliedern in den ange-

gebenen Verhältnissen

ergibt sich im ein-

zelnen Falle wohl vor-

wiegend aus räum-

lichen Rücksichten. Solche bedingen auch die vor-

herrschende Anordnung, bei welcher die Männer

hinter die hohe Rückwand des Gestühles plaziert

werden, auf welchem die Frauen sitzen, während

die Kinder, auf dem Schoß oder zu Füßen der Mütter

spielend, untergebracht sind. Das ist wenigstens in

der deutschen Kunst die allerdings von nicht wenigen

Ausnahmen durchbrochene Regel.

Bei den Italienern, welche von andern ästheti-

schen Empfindungen beim Aufbau ihrer Komposi-

tionen geleitet wurden wie die deutschen Meister

des 15. Jahrhunderts, scheidet vor allem das künst-

lerisch schwer lösbare Gedränge der ganzen Sippe

vorwiegend aus. Das bekannte Sippenbild des Pietro

Perugino im Museum zu Marseille, bei welchem die

5. Vom Schrein des St. Annenaltars.

beiden Marien mit ihren Kindern, allein begleitet

von Joachim und Joseph, die erhöhte Metterzia in

der konventionellen Art flankieren, darf für die

italienische Kunst wohl als typisch angeführt werden.

Charakteristisch ist dabei die geschlossene Kon-

zentrierung der Hauptgruppe durch die Anordnung

Annas hinter der Jungfrau Maria mit dem Jesus-

knaben auf dem Schoß, welche in diesem Aufbau

ganz an dem feierlich monumentalen Typus festhält,

den wir schon in dem Metterzia-Bilde eines Masaccio*

kennen, von dem sich selbst Leonardo5 und der

weiche Corregio nicht

völlig zu trennen ver-

mögen11. Nicht selten

ist bei den italienischen

Devotionsbildern die

Metterzia auch in den

Kreis anderer heiligen

Gestalten gerückt.

Ähnliche Disposi-

tionen sind allerdings

auch der deutschen

Kunst des 15. und

16. Jahrhunderts nicht

fremd geblieben, wo-

bei es dahingestellt

sein mag, inwieweit im

einzelnen Falle der

mittel- oder unmittel-

bare Einfluss italieni-

scher Vorbilder Anteil

hat an dem meist durch

räumliche Rücksichten

nahegelegten Aufgeben

eingelebter Formen7.

Nicht ohne inne-

ren Zusammenhang mit

der geschilderten Ent-

wicklung dürfte die

Tatsache sein, dass mit dem Sippengedanken auch

der namentlich in der Glasmalerei des 12. und

13. Jahrhunderts mit Vorliebe behandelte Stamm-

baum Christi, der sogenannte Jessebaum, wieder

aufgegriffen wurde. Während der erstere haupt-

sächlich als Altarschmuck, sei es als Tafelgemälde

oder als Schnitzwerk, figurierte, wurde der letztere

als dankbares Motiv wiederum vorzugsweise von der

Glasmalerei erfasst.

Von Jesse, der Wurzel, ausgehend und ursprüng-

lich meist mit Christus als Rex gloriae abschließend,

bildet in den Werken der Spätgotik die jungfräu-

liche Mutter mit dem Jesuskind die Krone des Baumes,

aus dessen ornamentiertem, freiverschlungenem Geäst

die einzelnen Personen der wie allzeit nach Bedarf

M

5-3SK

ms

rs&S