58

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

Schmelzfarben, wenn auch in sehr beschränkter Weise

zur Herstellung von neutralen Lokaltönen Verwendung

gefunden. Es sind das ein ziemlich reines Schwarz,

namentlich für einzelne Kostümstücke und dann, vor-

zugsweise für die Karnation, ein helles Eisen- oder

Ziegelrot, wie es da-

mals hiezu vielfach

in Gebrauch war, bei-

des Eisenoxydfarben.

Die rote Farbe, welche

Dürer von dem Glas-

maler Meister Dietrich

erhielt, von der er

sagt, dass man sie zu

Antwerpen in den

neuen Ziegelsteinen

finde, war jedenfalls

nichts anderes als Rö-

telstein, wie er eben

auch zur Herstellung

des Rotlots verwendet

wurde18.

Auch der Ton

dieser aufgetragenen,

eingebrannten Farben

ist von den zerstören-

den Einflüssen der

Zeit völlig unberührt

geblieben, was von

dem äußerst wider-

standsfähigen Silber-

oder Kunstgelb als

selbstverständlich

keiner besonderen Er-

wähnung bedarf.

Diese leuchtende Bei-

ze, deren färbendes

Ingredienz Schwefel-

silber bildet, haftet

durch das Brennen,

nicht wie die eigent-

liche Schmelzfarbe

nur rein oberfläch-

lich auf dem Glas-

körper, denn sie ist

nicht wie diese mit

Glasfluss versetzt, sie tritt vielmehr in eine chemische

Verbindung mit der Unterlage, in die sie derart ein-

dringt, dass selbst eine oberflächliche Zerstörung der

ersteren die Farbe nicht vernichtet. Häufig wirkt sie

sogar förmlich konservierend auf das Glas, was aller-

dings auch von einem guten Schwarzlot gilt.

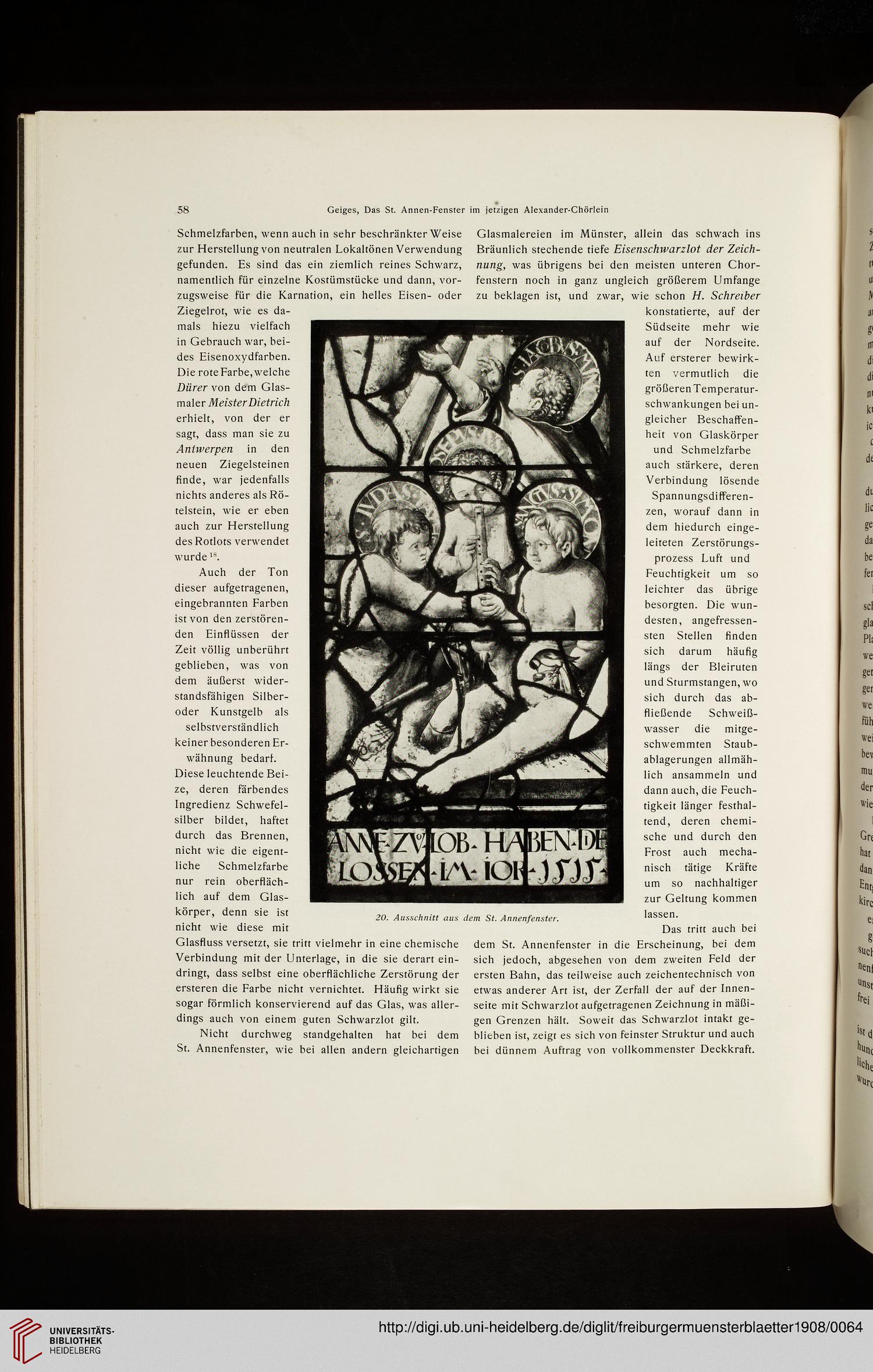

Nicht durchweg standgehalten hat bei dem

St. Annenfenster, wie bei allen andern gleichartigen

20. Ausschnitt aus dem St. Annenfenster.

Glasmalereien im Münster, allein das schwach ins

Bräunlich stechende tiefe Eisenschwarzlot der Zeich-

nung, was übrigens bei den meisten unteren Chor-

fenstern noch in ganz ungleich größerem Umfange

zu beklagen ist, und zwar, wie schon H. Schreiber

konstatierte, auf der

Südseite mehr wie

auf der Nordseite.

Auf ersterer bewirk-

ten vermutlich die

größeren Temperatur-

schwankungen bei un-

gleicher Beschaffen-

heit von Glaskörper

und Schmelzfarbe

auch stärkere, deren

Verbindung lösende

Spannungsdifferen-

zen, worauf dann in

dem hiedurch einge-

leiteten Zerstörungs-

prozess Luft und

Feuchtigkeit um so

leichter das übrige

besorgten. Die wun-

desten, angefressen-

sten Stellen finden

sich darum häufig

längs der Bleiruten

und Sturmstangen, wo

sich durch das ab-

fließende Schweiß-

wasser die mitge-

schwemmten Staub-

ablagerungen allmäh-

lich ansammeln und

dann auch, die Feuch-

tigkeit länger festhal-

tend, deren chemi-

sche und durch den

Frost auch mecha-

nisch tätige Kräfte

um so nachhaltiger

zur Geltung kommen

lassen.

Das tritt auch bei

dem St. Annenfenster in die Erscheinung, bei dem

sich jedoch, abgesehen von dem zweiten Feld der

ersten Bahn, das teilweise auch zeichentechnisch von

etwas anderer Art ist, der Zerfall der auf der Innen-

seite mit Schwarzlot aufgetragenen Zeichnung in mäßi-

gen Grenzen hält. Soweit das Schwarzlot intakt ge-

blieben ist, zeigt es sich von feinster Struktur und auch

bei dünnem Auftrag von vollkommenster Deckkraft.