68

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

im Gegensatz zu ersterem, das auch als „Malwerk"

bezeichnet wurde, für gewöhnliche, kunstlose Rauten-

oder Butzenverglasung üblich war. Meister Wolleb

war also zweifellos Glasmaler.

Über den Zweitgenannten werden wir durch ein

Schreiben des Freiburger Rats vom 26. Juni 1509 an

Vogt, Richter und Gemeinde zu „Wiszwiler" unter-

richtet, in welchem ersterer wegen zu erstellendem

„glaszwerk" für die Kirche dem „Meister Hans

glaser, unsern hintersasz, so erlich und redlich bi

uns haltet" mit dem Zeugnis empfehlend an die Hand

geht, dass er „in sinem handwerk für ander berumpt

und vast geschickt ist". Hier ist nun hinsichtlich des

in Frage stehenden Auftrages allerdings auch nur

von Glaswerk die Rede und nichts deutet unmittelbar

auf den Maler;

aber genau be-

trachtet rückt viel-

leicht doch die

Art und Weise,

wie der Freibur-

ger Rat seinen

Hintersassen apo-

strophiert, diesen

nicht nur in die

gleiche, sondern

sogar eine hö-

here Rangstufe,

wie den Meister

Wolleb. Das Lob,

dass er in seinem

Handwerk vor

seinen engeren

Zunftgenossen

berühmt sei, wäre

wenigstens nicht verständlich, wenn man in ihm nur

den einfachen Glaser erkennen wollte, dessen auf

die genannten Verglasungsformen beschränkte Wirk-

samkeit kaum Gelegenheit gab, sich über andere

seines Berufs durch besondere Leistungen zu er-

heben. Zu allem Überfluss ist aber in einem andern

Empfehlungsschreiben vom 8. August 1516, das die

Herstellung von „etlich fensterwerg" in die Kirche

des St.-Antonien-Ordens zu „Ysyny" betrifft, von

dem Meister Hans ausdrücklich bemerkt, dass er

in „der kunst für ander beriempt" sei. Die für ein-

fache Verglasung gebrauchten Ausdrücke scheinen

somit, soferne man sich ihrer nicht im Gegensatz

zur Malerei bediente, auch im ursprünglichen Sinne,

d. h. für jegliche Art von Verglasung, angewandt

worden zu sein.

In den Münsterrechnungen ist, soweit sich diese

auf Verglasungsarbeiten erstrecken, der ausführenden

Personen ausnahmslos nicht mit Namen gedacht.

^x?ec

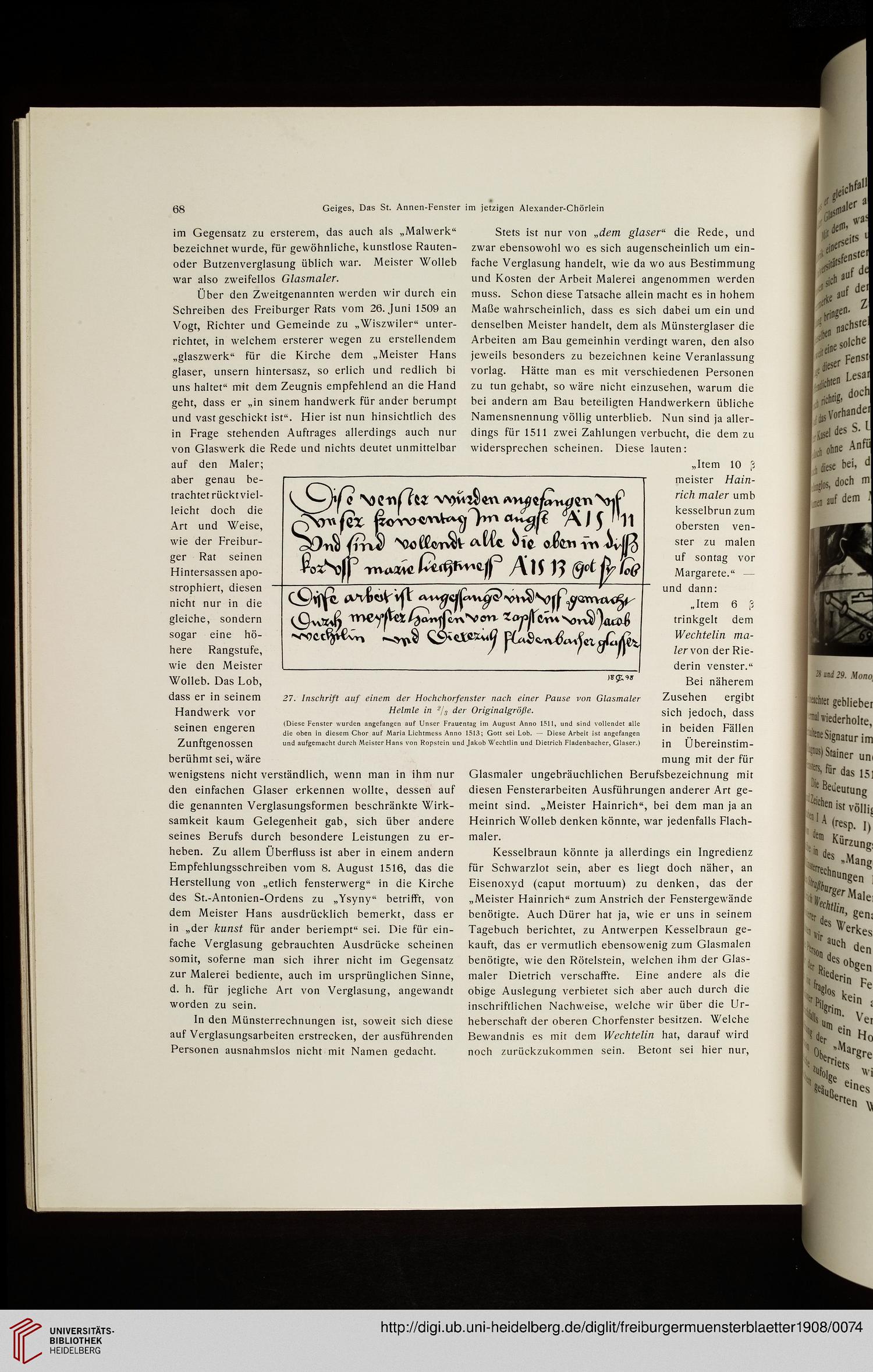

27. Inschrift auf einem der Hochchorfenster nach einer Pause von Glasmaler

Heimle in ~j3 der Originalgröße.

(Diese Fenster wurden angefangen auf Unser Frauentag im August Anno 1511, und sind vollendet alle

die oben in diesem Chor auf Maria Lichtmess Anno 1513; Gott sei Lob. — Diese Arbeit ist angefangen

und aufgemacht durch Meister Hans von Ropstein und Jakob Wechtlin und Dietrich Fiadenbacher, Glaser.)

Stets ist nur von „dem glaser"- die Rede, und

zwar ebensowohl wo es sich augenscheinlich um ein-

fache Verglasung handelt, wie da wo aus Bestimmung

und Kosten der Arbeit Malerei angenommen werden

muss. Schon diese Tatsache allein macht es in hohem

Maße wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein und

denselben Meister handelt, dem als Münsterglaser die

Arbeiten am Bau gemeinhin verdingt waren, den also

jeweils besonders zu bezeichnen keine Veranlassung

vorlag. Hätte man es mit verschiedenen Personen

zu tun gehabt, so wäre nicht einzusehen, warum die

bei andern am Bau beteiligten Handwerkern übliche

Namensnennung völlig unterblieb. Nun sind ja aller-

dings für 1511 zwei Zahlungen verbucht, die dem zu

widersprechen scheinen. Diese lauten:

„Item 10 ß

meister Hain-

rich maier umb

kesselbrunzum

obersten ven-

ster zu malen

uf sontag vor

Margarete." —

und dann:

„Item 6 ß

trinkgelt dem

Wechte lin ma-

ier von der Rie-

derin venster."

Bei näherem

Zusehen ergibt

sich jedoch, dass

in beiden Fällen

in Übereinstim-

mung mit der für

Glasmaler ungebräuchlichen Berufsbezeichnung mit

diesen Fensterarbeiten Ausführungen anderer Art ge-

meint sind. „Meister Hainrich", bei dem man ja an

Heinrich Wolleb denken könnte, war jedenfalls Flach-

maler.

Kesselbraun könnte ja allerdings ein Ingredienz

für Schwarzlot sein, aber es liegt doch näher, an

Eisenoxyd (caput mortuum) zu denken, das der

„Meister Hainrich" zum Anstrich der Fenstergewände

benötigte. Auch Dürer hat ja, wie er uns in seinem

Tagebuch berichtet, zu Antwerpen Kesselbraun ge-

kauft, das er vermutlich ebensowenig zum Glasmalen

benötigte, wie den Rötelstein, welchen ihm der Glas-

maler Dietrich verschaffte. Eine andere als die

obige Auslegung verbietet sich aber auch durch die

inschriftlichen Nachweise, welche wir über die Ur-

heberschaft der oberen Chorfenster besitzen. Welche

Bewandnis es mit dem Wechtelin hat, darauf wird

noch zurückzukommen sein. Betont sei hier nur,

nächst

>H^

solche

Fenst

Lesai

doch

I rich«&

Jas Vorhand

»sei des S.

ohne

Anfü

[diese bei,

M* doch m

0 auf dem

limi29. Mono,

•*« geblieber

'Wiederholte,

Signatur im

N Steiner un,

% Tur das 15:

,Die Deutung

;Zdcl*n ist volli,

"lA(resp.,

*" Kürzung:

Chi *Mang

C ngen

k: h "' §en:

. S*e*es

fr. Vel

' »CMar8'e

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

im Gegensatz zu ersterem, das auch als „Malwerk"

bezeichnet wurde, für gewöhnliche, kunstlose Rauten-

oder Butzenverglasung üblich war. Meister Wolleb

war also zweifellos Glasmaler.

Über den Zweitgenannten werden wir durch ein

Schreiben des Freiburger Rats vom 26. Juni 1509 an

Vogt, Richter und Gemeinde zu „Wiszwiler" unter-

richtet, in welchem ersterer wegen zu erstellendem

„glaszwerk" für die Kirche dem „Meister Hans

glaser, unsern hintersasz, so erlich und redlich bi

uns haltet" mit dem Zeugnis empfehlend an die Hand

geht, dass er „in sinem handwerk für ander berumpt

und vast geschickt ist". Hier ist nun hinsichtlich des

in Frage stehenden Auftrages allerdings auch nur

von Glaswerk die Rede und nichts deutet unmittelbar

auf den Maler;

aber genau be-

trachtet rückt viel-

leicht doch die

Art und Weise,

wie der Freibur-

ger Rat seinen

Hintersassen apo-

strophiert, diesen

nicht nur in die

gleiche, sondern

sogar eine hö-

here Rangstufe,

wie den Meister

Wolleb. Das Lob,

dass er in seinem

Handwerk vor

seinen engeren

Zunftgenossen

berühmt sei, wäre

wenigstens nicht verständlich, wenn man in ihm nur

den einfachen Glaser erkennen wollte, dessen auf

die genannten Verglasungsformen beschränkte Wirk-

samkeit kaum Gelegenheit gab, sich über andere

seines Berufs durch besondere Leistungen zu er-

heben. Zu allem Überfluss ist aber in einem andern

Empfehlungsschreiben vom 8. August 1516, das die

Herstellung von „etlich fensterwerg" in die Kirche

des St.-Antonien-Ordens zu „Ysyny" betrifft, von

dem Meister Hans ausdrücklich bemerkt, dass er

in „der kunst für ander beriempt" sei. Die für ein-

fache Verglasung gebrauchten Ausdrücke scheinen

somit, soferne man sich ihrer nicht im Gegensatz

zur Malerei bediente, auch im ursprünglichen Sinne,

d. h. für jegliche Art von Verglasung, angewandt

worden zu sein.

In den Münsterrechnungen ist, soweit sich diese

auf Verglasungsarbeiten erstrecken, der ausführenden

Personen ausnahmslos nicht mit Namen gedacht.

^x?ec

27. Inschrift auf einem der Hochchorfenster nach einer Pause von Glasmaler

Heimle in ~j3 der Originalgröße.

(Diese Fenster wurden angefangen auf Unser Frauentag im August Anno 1511, und sind vollendet alle

die oben in diesem Chor auf Maria Lichtmess Anno 1513; Gott sei Lob. — Diese Arbeit ist angefangen

und aufgemacht durch Meister Hans von Ropstein und Jakob Wechtlin und Dietrich Fiadenbacher, Glaser.)

Stets ist nur von „dem glaser"- die Rede, und

zwar ebensowohl wo es sich augenscheinlich um ein-

fache Verglasung handelt, wie da wo aus Bestimmung

und Kosten der Arbeit Malerei angenommen werden

muss. Schon diese Tatsache allein macht es in hohem

Maße wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein und

denselben Meister handelt, dem als Münsterglaser die

Arbeiten am Bau gemeinhin verdingt waren, den also

jeweils besonders zu bezeichnen keine Veranlassung

vorlag. Hätte man es mit verschiedenen Personen

zu tun gehabt, so wäre nicht einzusehen, warum die

bei andern am Bau beteiligten Handwerkern übliche

Namensnennung völlig unterblieb. Nun sind ja aller-

dings für 1511 zwei Zahlungen verbucht, die dem zu

widersprechen scheinen. Diese lauten:

„Item 10 ß

meister Hain-

rich maier umb

kesselbrunzum

obersten ven-

ster zu malen

uf sontag vor

Margarete." —

und dann:

„Item 6 ß

trinkgelt dem

Wechte lin ma-

ier von der Rie-

derin venster."

Bei näherem

Zusehen ergibt

sich jedoch, dass

in beiden Fällen

in Übereinstim-

mung mit der für

Glasmaler ungebräuchlichen Berufsbezeichnung mit

diesen Fensterarbeiten Ausführungen anderer Art ge-

meint sind. „Meister Hainrich", bei dem man ja an

Heinrich Wolleb denken könnte, war jedenfalls Flach-

maler.

Kesselbraun könnte ja allerdings ein Ingredienz

für Schwarzlot sein, aber es liegt doch näher, an

Eisenoxyd (caput mortuum) zu denken, das der

„Meister Hainrich" zum Anstrich der Fenstergewände

benötigte. Auch Dürer hat ja, wie er uns in seinem

Tagebuch berichtet, zu Antwerpen Kesselbraun ge-

kauft, das er vermutlich ebensowenig zum Glasmalen

benötigte, wie den Rötelstein, welchen ihm der Glas-

maler Dietrich verschaffte. Eine andere als die

obige Auslegung verbietet sich aber auch durch die

inschriftlichen Nachweise, welche wir über die Ur-

heberschaft der oberen Chorfenster besitzen. Welche

Bewandnis es mit dem Wechtelin hat, darauf wird

noch zurückzukommen sein. Betont sei hier nur,

nächst

>H^

solche

Fenst

Lesai

doch

I rich«&

Jas Vorhand

»sei des S.

ohne

Anfü

[diese bei,

M* doch m

0 auf dem

limi29. Mono,

•*« geblieber

'Wiederholte,

Signatur im

N Steiner un,

% Tur das 15:

,Die Deutung

;Zdcl*n ist volli,

"lA(resp.,

*" Kürzung:

Chi *Mang

C ngen

k: h "' §en:

. S*e*es

fr. Vel

' »CMar8'e