PI Ücker: Geometrie des Ravms.

751

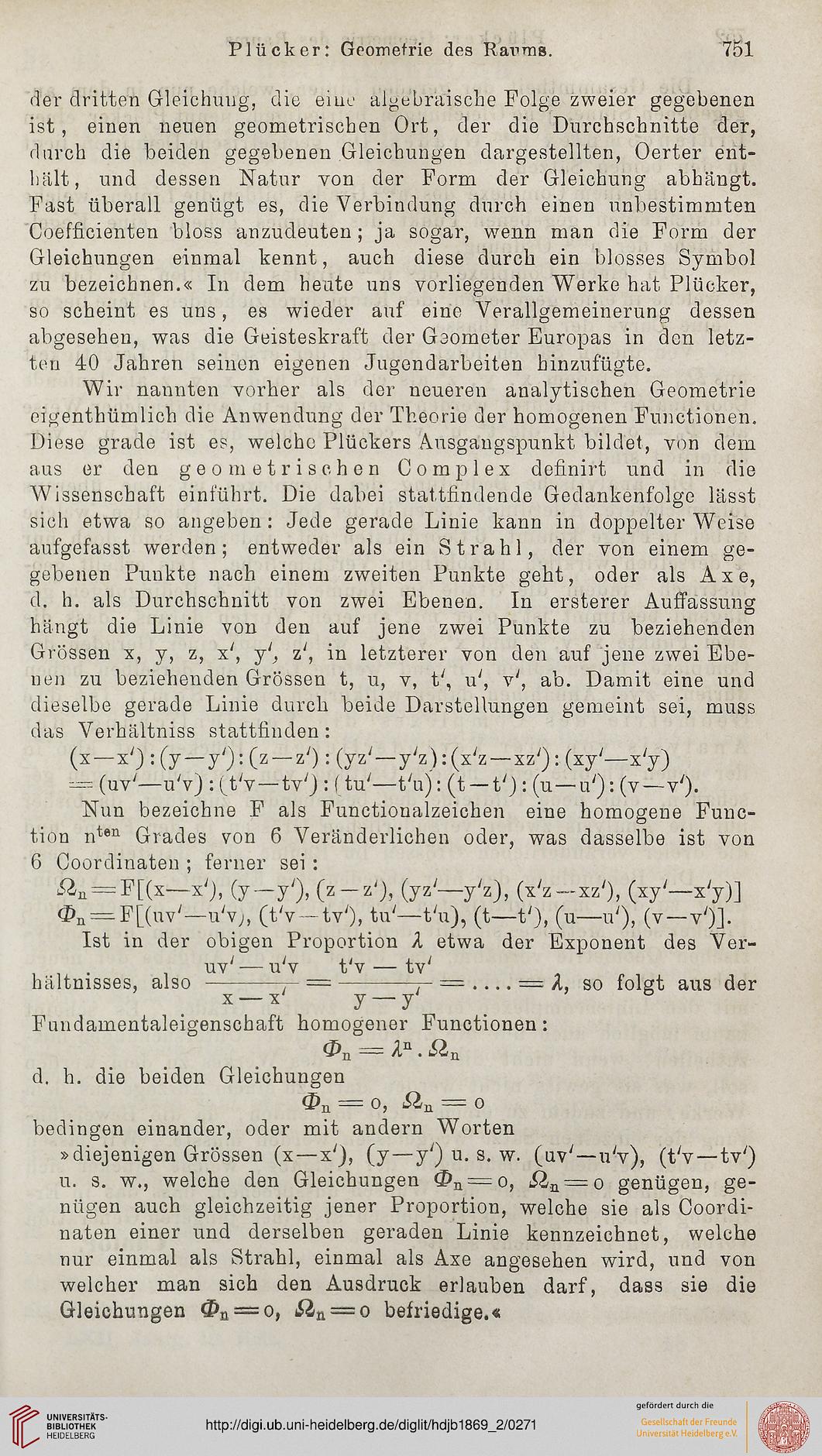

der dritten Gleichung, die eine algebraische Folge zweier gegebenen

ist, einen neuen geometrischen Ort, der die Durchschnitte der,

durch die beiden gegebenen Gleichungen dargestellten, Oerter ent-

hält, und dessen Natur von der Form der Gleichung abhängt.

Fast überall genügt es, die Verbindung durch einen unbestimmten

Coefficienten bloss anzudeuten; ja sogar, wenn man die Form der

Gleichungen einmal kennt, auch diese durch ein blosses Symbol

zu bezeichnen.« In dem heute uns vorliegenden Werke hat Plücker,

so scheint es uns, es wieder auf eine Verallgemeinerung dessen

abgesehen, was die Geisteskraft der Geometer Europas in den letz-

ten 40 Jahren seinen eigenen Jugendarbeiten hinzufügte.

Wir nannten vorher als der neueren analytischen Geometrie

eigenthümlich die Anwendung der Theorie der homogenen Functionen.

Diese grade ist es, welche Plückers Ausgangspunkt bildet, von dem

aus er den geometrischen Complex definirt und in die

Wissenschaft einfuhrt. Die dabei stattfindende Gedankenfolge lässt

sich etwa so angeben: Jede gerade Linie kann in doppelter Weise

aufgefasst werden; entweder als ein Strahl, der von einem ge-

gebenen Punkte nach einem zweiten Punkte geht, oder als Axe,

d. h. als Durchschnitt von zwei Ebenen. In ersterer Auffassung

hängt die Linie von den auf jene zwei Punkte zu beziehenden

Grössen x, y, z, x', y', z', in letzterer von den auf jene zwei Ebe-

nen zu beziehenden Grössen t, u, v, t', u', v', ab. Damit eine und

dieselbe gerade Linie durch beide Darstellungen gemeint sei, muss

das Verhältniss stattfinden:

(x—x'j : (y—y'): (z —z'): (yz'~y'z): (x'z—xz'): (xy'~x'y)

— (uv'—u'v) : (t'v—tv') : (tu'—t'u): (t —t'): (u—u'): (v—v').

Nun bezeichne F als Functionalzeichen eine homogene Func-

tion nten Grades von 6 Veränderlichen oder, was dasselbe ist von

6 Coordinaten ; ferner sei :

lQk = F[(x—x'), (y —y'), (z-z'), (yz'—y'z), (x'z —xz'), (xy'—x'y)]

0n = F[(uv'—u'v/, (t'v—tv'), tu'—t'u), (t—t'), (u—u'), (v —v')].

Ist in der obigen Proportion A etwa der Exponent des Ver-

, ,, . , uv' — u'v t'v — tv'

hältnisses, also -7— =-= .... = ä, so folgt aus der

x —x' y — y

Fundamentaleigenschaft homogener Functionen:

0n = An . ßn

d. h. die beiden Gleichungen

<Pn = 0, = 0

bedingen einander, oder mit andern Worten

»diejenigen Grössen (x—x'), (y — y') u. s. w. (uv'—u'v), (t'v — tv')

u. s. w., welche den Gleichungen ®n = o, = o genügen, ge-

nügen auch gleichzeitig jener Proportion, welche sie als Coordi-

naten einer und derselben geraden Linie kennzeichnet, welche

nur einmal als Strahl, einmal als Axe angesehen wird, und von

welcher man sich den Ausdruck erlauben darf, dass sie die

Gleichungen <X>n = o, ßfl = o befriedige.«

751

der dritten Gleichung, die eine algebraische Folge zweier gegebenen

ist, einen neuen geometrischen Ort, der die Durchschnitte der,

durch die beiden gegebenen Gleichungen dargestellten, Oerter ent-

hält, und dessen Natur von der Form der Gleichung abhängt.

Fast überall genügt es, die Verbindung durch einen unbestimmten

Coefficienten bloss anzudeuten; ja sogar, wenn man die Form der

Gleichungen einmal kennt, auch diese durch ein blosses Symbol

zu bezeichnen.« In dem heute uns vorliegenden Werke hat Plücker,

so scheint es uns, es wieder auf eine Verallgemeinerung dessen

abgesehen, was die Geisteskraft der Geometer Europas in den letz-

ten 40 Jahren seinen eigenen Jugendarbeiten hinzufügte.

Wir nannten vorher als der neueren analytischen Geometrie

eigenthümlich die Anwendung der Theorie der homogenen Functionen.

Diese grade ist es, welche Plückers Ausgangspunkt bildet, von dem

aus er den geometrischen Complex definirt und in die

Wissenschaft einfuhrt. Die dabei stattfindende Gedankenfolge lässt

sich etwa so angeben: Jede gerade Linie kann in doppelter Weise

aufgefasst werden; entweder als ein Strahl, der von einem ge-

gebenen Punkte nach einem zweiten Punkte geht, oder als Axe,

d. h. als Durchschnitt von zwei Ebenen. In ersterer Auffassung

hängt die Linie von den auf jene zwei Punkte zu beziehenden

Grössen x, y, z, x', y', z', in letzterer von den auf jene zwei Ebe-

nen zu beziehenden Grössen t, u, v, t', u', v', ab. Damit eine und

dieselbe gerade Linie durch beide Darstellungen gemeint sei, muss

das Verhältniss stattfinden:

(x—x'j : (y—y'): (z —z'): (yz'~y'z): (x'z—xz'): (xy'~x'y)

— (uv'—u'v) : (t'v—tv') : (tu'—t'u): (t —t'): (u—u'): (v—v').

Nun bezeichne F als Functionalzeichen eine homogene Func-

tion nten Grades von 6 Veränderlichen oder, was dasselbe ist von

6 Coordinaten ; ferner sei :

lQk = F[(x—x'), (y —y'), (z-z'), (yz'—y'z), (x'z —xz'), (xy'—x'y)]

0n = F[(uv'—u'v/, (t'v—tv'), tu'—t'u), (t—t'), (u—u'), (v —v')].

Ist in der obigen Proportion A etwa der Exponent des Ver-

, ,, . , uv' — u'v t'v — tv'

hältnisses, also -7— =-= .... = ä, so folgt aus der

x —x' y — y

Fundamentaleigenschaft homogener Functionen:

0n = An . ßn

d. h. die beiden Gleichungen

<Pn = 0, = 0

bedingen einander, oder mit andern Worten

»diejenigen Grössen (x—x'), (y — y') u. s. w. (uv'—u'v), (t'v — tv')

u. s. w., welche den Gleichungen ®n = o, = o genügen, ge-

nügen auch gleichzeitig jener Proportion, welche sie als Coordi-

naten einer und derselben geraden Linie kennzeichnet, welche

nur einmal als Strahl, einmal als Axe angesehen wird, und von

welcher man sich den Ausdruck erlauben darf, dass sie die

Gleichungen <X>n = o, ßfl = o befriedige.«