Programme und Entwürfe zu den großen österreichischen Barockfresken,

15

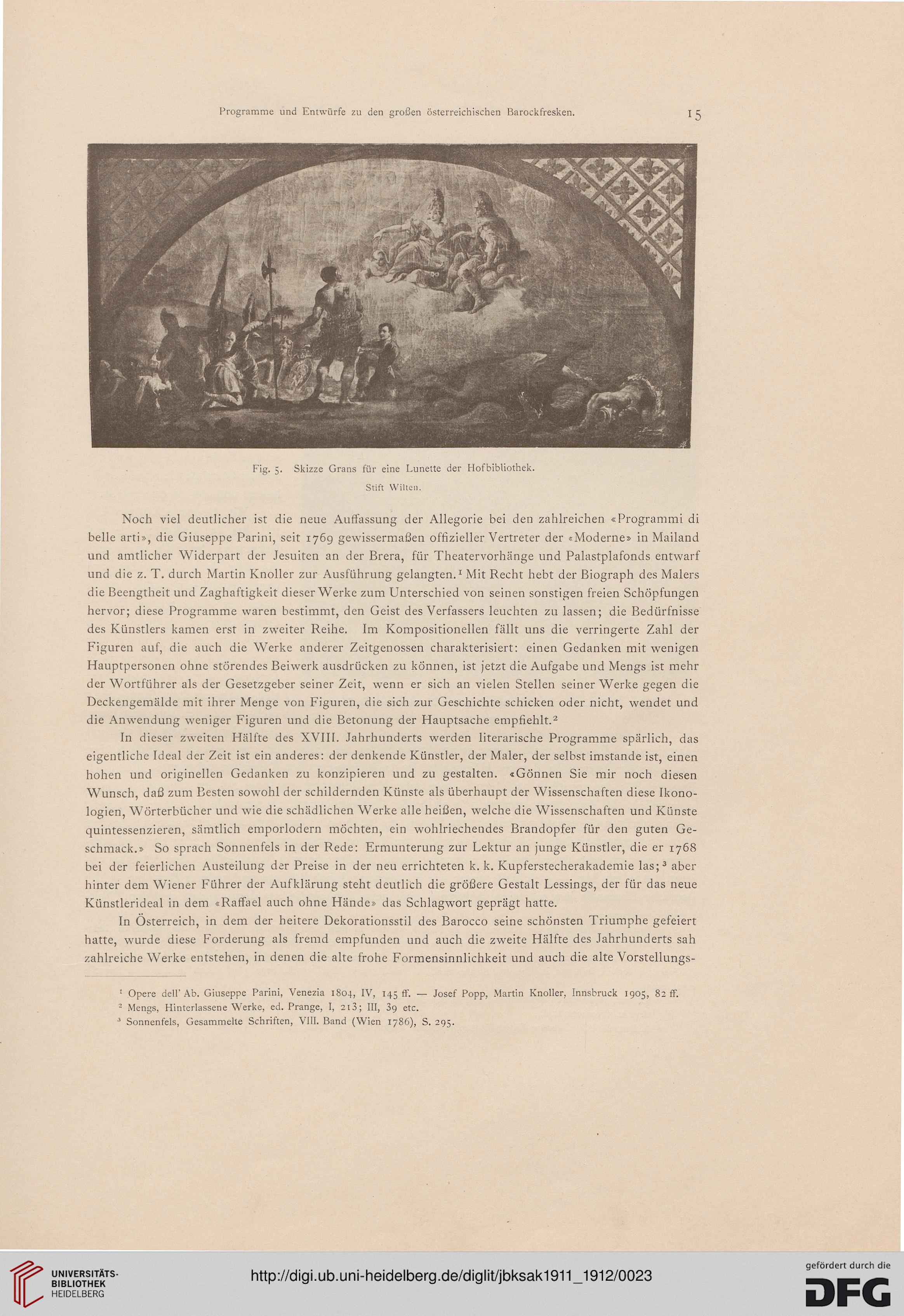

Fig. 5. Skizze Grans für eine Lunette der Hofbibliothek.

Stift VVilteii.

Noch viel deutlicher ist die neue Auffassung der Allegorie bei den zahlreichen «Programmi di

belle arti», die Giuseppe Parini, seit 176g gewissermaßen offizieller Vertreter der «Moderne» in Mailand

und amtlicher Widerpart der Jesuiten an der Brera, für Theatervorhänge und Palastplafonds entwarf

und die z. T. durch Martin Knoller zur Ausführung gelangten.1 Mit Recht hebt der Biograph des Malers

die Beengtheit und Zaghaftigkeit dieser Werke zum Unterschied von seinen sonstigen freien Schöpfungen

hervor; diese Programme waren bestimmt, den Geist des Verfassers leuchten zu lassen; die Bedürfnisse

des Künstlers kamen erst in zweiter Reihe. Im Kompositionellen fällt uns die verringerte Zahl der

Figuren auf, die auch die Werke anderer Zeitgenossen charakterisiert: einen Gedanken mit wenigen

Hauptpersonen ohne störendes Beiwerk ausdrücken zu können, ist jetzt die Aufgabe und Mengs ist mehr

der Wortführer als der Gesetzgeber seiner Zeit, wenn er sich an vielen Stellen seiner Werke gegen die

Deckengemälde mit ihrer Menge von Figuren, die sich zur Geschichte schicken oder nicht, wendet und

die Anwendung weniger Figuren und die Betonung der Hauptsache empfiehlt.2

In dieser zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts werden literarische Programme spärlich, das

eigentliche Ideal der Zeit ist ein anderes: der denkende Künstler, der Maler, der selbst imstande ist, einen

hohen und originellen Gedanken zu konzipieren und zu gestalten. «Gönnen Sie mir noch diesen

Wunsch, daß zum Besten sowohl der schildernden Künste als überhaupt der Wissenschaften diese Ikono-

logien, Wörterbücher und wie die schädlichen Werke alle heißen, welche die Wissenschaften und Künste

quintessenzieren, sämtlich emporlodern möchten, ein wohlriechendes Brandopfer für den guten Ge-

schmack.» So sprach Sonnenfels in der Rede: Ermunterung zur Lektur an junge Künstler, die er 1768

bei der feierlichen Austeilung der Preise in der neu errichteten k. k. Kupferstecherakademie las;3 aber

hinter dem Wiener Führer der Aufklärung steht deutlich die größere Gestalt Lessings, der für das neue

Künstlerideal in dem «Raffael auch ohne Hände» das Schlagwort geprägt hatte.

In Osterreich, in dem der heitere Dekorationsstil des Barocco seine schönsten Triumphe gefeiert

hatte, wurde diese Forderung als fremd empfunden und auch die zweite Hälfte des Jahrhunderts sah

zahlreiche Werke entstehen, in denen die alte frohe Formensinnlichkeit und auch die alte Vorstellungs-

: Opere dell'Ab. Giuseppe Parini, Venezia 1804, IV, 1450'. — Josef Popp, Martin Knoller, Innsbruck 1905, 82 ff.

- Mengs, Hinterlassene Werke, ed. Prange, I, 2i3; III, 39 etc.

1 Sonnenfels, Gesammelte Schriften, VIII. Band (Wien 1786), S. 295.

15

Fig. 5. Skizze Grans für eine Lunette der Hofbibliothek.

Stift VVilteii.

Noch viel deutlicher ist die neue Auffassung der Allegorie bei den zahlreichen «Programmi di

belle arti», die Giuseppe Parini, seit 176g gewissermaßen offizieller Vertreter der «Moderne» in Mailand

und amtlicher Widerpart der Jesuiten an der Brera, für Theatervorhänge und Palastplafonds entwarf

und die z. T. durch Martin Knoller zur Ausführung gelangten.1 Mit Recht hebt der Biograph des Malers

die Beengtheit und Zaghaftigkeit dieser Werke zum Unterschied von seinen sonstigen freien Schöpfungen

hervor; diese Programme waren bestimmt, den Geist des Verfassers leuchten zu lassen; die Bedürfnisse

des Künstlers kamen erst in zweiter Reihe. Im Kompositionellen fällt uns die verringerte Zahl der

Figuren auf, die auch die Werke anderer Zeitgenossen charakterisiert: einen Gedanken mit wenigen

Hauptpersonen ohne störendes Beiwerk ausdrücken zu können, ist jetzt die Aufgabe und Mengs ist mehr

der Wortführer als der Gesetzgeber seiner Zeit, wenn er sich an vielen Stellen seiner Werke gegen die

Deckengemälde mit ihrer Menge von Figuren, die sich zur Geschichte schicken oder nicht, wendet und

die Anwendung weniger Figuren und die Betonung der Hauptsache empfiehlt.2

In dieser zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts werden literarische Programme spärlich, das

eigentliche Ideal der Zeit ist ein anderes: der denkende Künstler, der Maler, der selbst imstande ist, einen

hohen und originellen Gedanken zu konzipieren und zu gestalten. «Gönnen Sie mir noch diesen

Wunsch, daß zum Besten sowohl der schildernden Künste als überhaupt der Wissenschaften diese Ikono-

logien, Wörterbücher und wie die schädlichen Werke alle heißen, welche die Wissenschaften und Künste

quintessenzieren, sämtlich emporlodern möchten, ein wohlriechendes Brandopfer für den guten Ge-

schmack.» So sprach Sonnenfels in der Rede: Ermunterung zur Lektur an junge Künstler, die er 1768

bei der feierlichen Austeilung der Preise in der neu errichteten k. k. Kupferstecherakademie las;3 aber

hinter dem Wiener Führer der Aufklärung steht deutlich die größere Gestalt Lessings, der für das neue

Künstlerideal in dem «Raffael auch ohne Hände» das Schlagwort geprägt hatte.

In Osterreich, in dem der heitere Dekorationsstil des Barocco seine schönsten Triumphe gefeiert

hatte, wurde diese Forderung als fremd empfunden und auch die zweite Hälfte des Jahrhunderts sah

zahlreiche Werke entstehen, in denen die alte frohe Formensinnlichkeit und auch die alte Vorstellungs-

: Opere dell'Ab. Giuseppe Parini, Venezia 1804, IV, 1450'. — Josef Popp, Martin Knoller, Innsbruck 1905, 82 ff.

- Mengs, Hinterlassene Werke, ed. Prange, I, 2i3; III, 39 etc.

1 Sonnenfels, Gesammelte Schriften, VIII. Band (Wien 1786), S. 295.