[6

Hans Tietze.

weit fortlebten. Wie ein gut Teil der alten Jesuitendramen sich in die Ausstattungsstücke Schikaneders

und Perinets herübergerettet hatte, so erwies sich auch das barocke Fresko zählebig und fest mit der

ganzen geistigen Kultur des Landes verknüpft. Noch vom Ende des Jahrhunderts kennen wir Pro-

gramme für den letzten großen österreichischen Barockfreskanten Maulpertsch, dessen Deckengemälde

in den Bibliothekssälen des ehemaligen Klosters Bruck bei Znaim und des Klosters Strahow bei Prag

noch völlig mit barockem Geiste erfüllt sind.1 Solchen Erscheinungen standen norddeutsche Beobachter

ganz fremd gegenüber und Küttner beschreibt in seiner Reiseschilderung ausführlich das Phänomen

dieser «Kirchenmaler»: «Es sind

Künstler, von denen selten etwas

in ein Kabinet bestellt wird, die

aber doch imstande sind, große

Kompositionen zu machen und

sie mehr oder weniger gut zu

machen ... Fast möchte ich sagen,

es ist ein eigener Stil, eine Fähig-

keit, im großen und schnell zu

malen und sehr auf helle und

schöne Farben zu halten, weil ein

solches Gemälde die Kirchen auf-

heitert und der Menge gefällt.»2

Mit diesem abfälligen Ur-

teil, das das Volkstümliche und

Dekorative des Stils anerkennt,

ihn aber doch als veraltet und

unzeitgemäß empfindet, endet

eines der glänzendsten Kapitel

österreichischer Malerei; dem

«Klassizismus» gegenüber, der

das inhaltlich Bedeutungsvolle

forderte, konnte sie sich mit ihrer

tief eingewurzelten Sinnlichkeit

nicht behaupten und war ihren

Beurteilern niemals tief und ge-

lehrt genug. «Er denkt nicht genug, seine Motive halten die Probe nicht aus,» schreibt Tischbein über

den Künstler Österreichs, der den Höhepunkt der Annäherung an den Klassizismus bedeutet, über J. H.

Füger.3 Für den mystisch gefärbten Kunstglauben der Romantik war diese Art der Allegorie vollends

verwerflich. William Blake verurteilt sie als bloßes Gedächtniswerk, als rationale Funktion, und stellt

sie in schärfsten Gegensatz zur imaginären Vision, die für ihn die Grundlage des künstlerischen Schaffens

ist; seine außerirdischen Gestalten sind nicht die Träger bestimmter Gedanken- oder Empfindungs-

kreise sondern bewußt spirituelle Existenzen, deren Wiedergabe und Neuschaffung dem Künstler ob-

liegt.4 Ahnlich hat — gleichfalls unter der Einwirkung Jakob Böhmes und anderer Mystiker — die

deutsche Romantik das mächtige Bedürfnis, eine neue Mythologie aus dem eigenen und dem Welt-

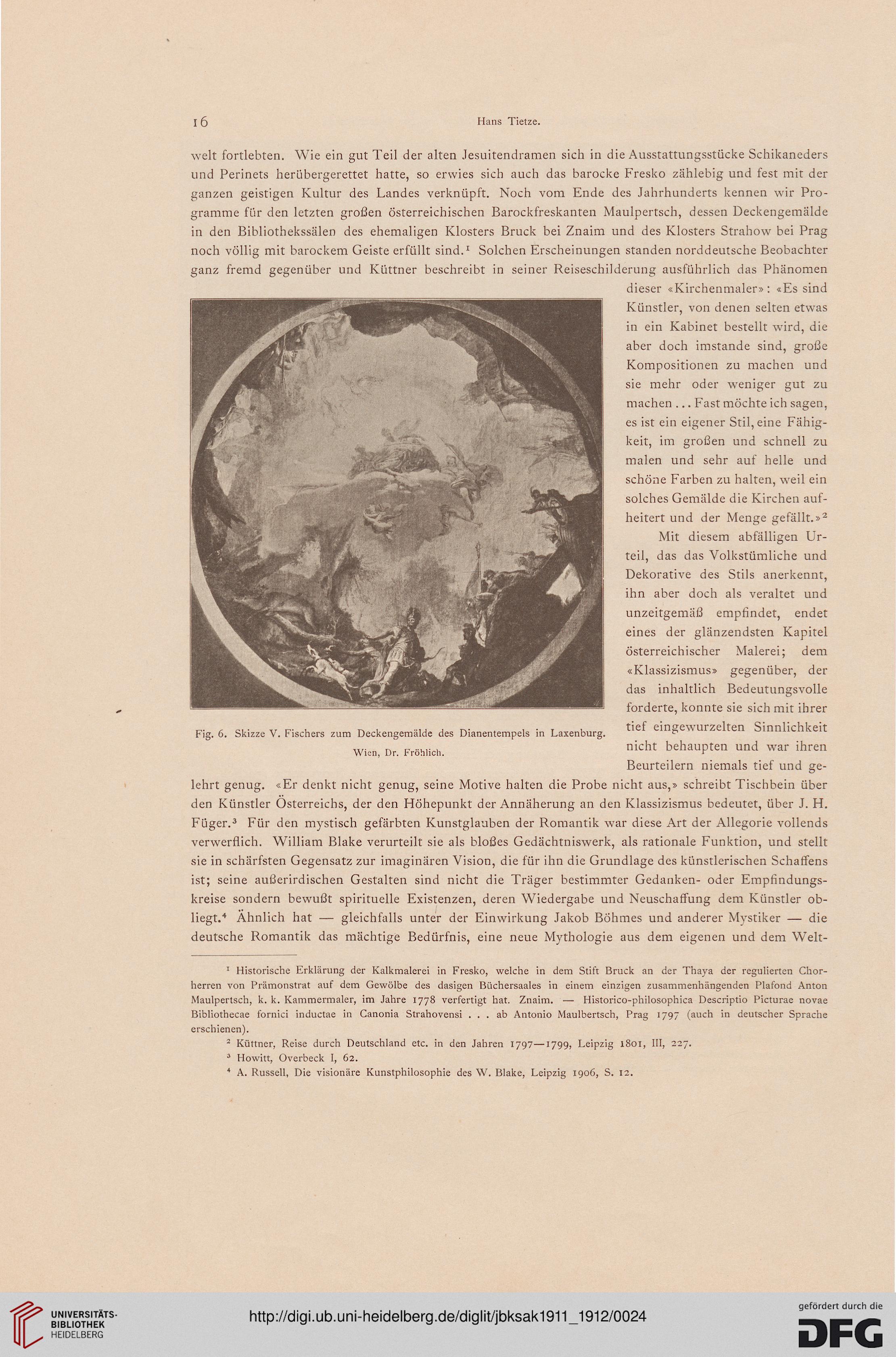

Fig. 6. Skizze V. Fischers zum Deckengemälde des Dianentempels in Laxenburg.

Wien, Dr. Fröhlich.

1 Historische Erklärung der Kalkmalerei in Fresko, welche in dem Stift Bruck an der Thaya der regulierten Chor-

herren von Prämonstrat auf dem Gewölbe des dasigen Büchersaales in einem einzigen zusammenhängenden Plafond Anton

Maulpertsch, k. k. Kammermaler, im Jahre 1778 verfertigt hat. Znaim. — Historico-philosophica Descriptio Picturae novae

Bibliothecae fornici inductae in Canonia Strahovensi ... ab Antonio Maulbertsch, Prag 1797 (auch in deutscher Sprache

erschienen).

2 Küttner, Reise durch Deutschland etc. in den Jahren 1797—1799, Leipzig 1801, III, 227.

3 Howitt, Overbeck I, 62.

* A. Russell, Die visionäre Kunstphilosophie des W. Blake, Leipzig 1906, S. 12.

Hans Tietze.

weit fortlebten. Wie ein gut Teil der alten Jesuitendramen sich in die Ausstattungsstücke Schikaneders

und Perinets herübergerettet hatte, so erwies sich auch das barocke Fresko zählebig und fest mit der

ganzen geistigen Kultur des Landes verknüpft. Noch vom Ende des Jahrhunderts kennen wir Pro-

gramme für den letzten großen österreichischen Barockfreskanten Maulpertsch, dessen Deckengemälde

in den Bibliothekssälen des ehemaligen Klosters Bruck bei Znaim und des Klosters Strahow bei Prag

noch völlig mit barockem Geiste erfüllt sind.1 Solchen Erscheinungen standen norddeutsche Beobachter

ganz fremd gegenüber und Küttner beschreibt in seiner Reiseschilderung ausführlich das Phänomen

dieser «Kirchenmaler»: «Es sind

Künstler, von denen selten etwas

in ein Kabinet bestellt wird, die

aber doch imstande sind, große

Kompositionen zu machen und

sie mehr oder weniger gut zu

machen ... Fast möchte ich sagen,

es ist ein eigener Stil, eine Fähig-

keit, im großen und schnell zu

malen und sehr auf helle und

schöne Farben zu halten, weil ein

solches Gemälde die Kirchen auf-

heitert und der Menge gefällt.»2

Mit diesem abfälligen Ur-

teil, das das Volkstümliche und

Dekorative des Stils anerkennt,

ihn aber doch als veraltet und

unzeitgemäß empfindet, endet

eines der glänzendsten Kapitel

österreichischer Malerei; dem

«Klassizismus» gegenüber, der

das inhaltlich Bedeutungsvolle

forderte, konnte sie sich mit ihrer

tief eingewurzelten Sinnlichkeit

nicht behaupten und war ihren

Beurteilern niemals tief und ge-

lehrt genug. «Er denkt nicht genug, seine Motive halten die Probe nicht aus,» schreibt Tischbein über

den Künstler Österreichs, der den Höhepunkt der Annäherung an den Klassizismus bedeutet, über J. H.

Füger.3 Für den mystisch gefärbten Kunstglauben der Romantik war diese Art der Allegorie vollends

verwerflich. William Blake verurteilt sie als bloßes Gedächtniswerk, als rationale Funktion, und stellt

sie in schärfsten Gegensatz zur imaginären Vision, die für ihn die Grundlage des künstlerischen Schaffens

ist; seine außerirdischen Gestalten sind nicht die Träger bestimmter Gedanken- oder Empfindungs-

kreise sondern bewußt spirituelle Existenzen, deren Wiedergabe und Neuschaffung dem Künstler ob-

liegt.4 Ahnlich hat — gleichfalls unter der Einwirkung Jakob Böhmes und anderer Mystiker — die

deutsche Romantik das mächtige Bedürfnis, eine neue Mythologie aus dem eigenen und dem Welt-

Fig. 6. Skizze V. Fischers zum Deckengemälde des Dianentempels in Laxenburg.

Wien, Dr. Fröhlich.

1 Historische Erklärung der Kalkmalerei in Fresko, welche in dem Stift Bruck an der Thaya der regulierten Chor-

herren von Prämonstrat auf dem Gewölbe des dasigen Büchersaales in einem einzigen zusammenhängenden Plafond Anton

Maulpertsch, k. k. Kammermaler, im Jahre 1778 verfertigt hat. Znaim. — Historico-philosophica Descriptio Picturae novae

Bibliothecae fornici inductae in Canonia Strahovensi ... ab Antonio Maulbertsch, Prag 1797 (auch in deutscher Sprache

erschienen).

2 Küttner, Reise durch Deutschland etc. in den Jahren 1797—1799, Leipzig 1801, III, 227.

3 Howitt, Overbeck I, 62.

* A. Russell, Die visionäre Kunstphilosophie des W. Blake, Leipzig 1906, S. 12.