62

Rudolf Arthur Peltzcr.

Vorstellung allegorisiert.1 Unter einem Baume mit dem päpstlichen Wappen, der seine Äste weit aus-

streckt, lagert Venus als Italia, das strotzende Füllhorn im Arm haltend. Neben ihr steht Apollo mit

Musikinstrumenten und Büchern. Masken, Skulpturfragmente, Retorten, Würfel liegen umher, während

im Hintergrund ein antiker Triumphbogen, durch den eine Schaar Ritter einzieht, und Szenen aus dem

römischen Karneval dargestellt sind.

Um das Jahr 1574 kam Aachen nach Italien. Es ist bezeichnend für die Art seiner Ver-

anlagung, daß er zuerst Venedig aufsuchte und in der Folgezeit immer wieder dorthin zurück-

kehrte; denn nach Venedig ging

man, um «malen» zu lernen, wäh-

rend in Rom, dem gewöhnlichen

Ziel der damaligen Maler, das

Zeichnen nach der Antike und

Michelangelo im Vordergrunde

stand.2 Noch herrschte in der

Stadt der Farbe und des Lichtes

der greise Tizian als Hüter der Re-

naissance-Traditionen, umgeben

von einer Menge nachstrebender

Talente, an deren Spitze Paolo

Veronese stand. Seine hohe Ge-

stalt verdunkelte noch das auf-

gehende Gestirn Tintorettos, in

dessen Bann die jüngere Genera-

tion geraten sollte.

Anfangs ging es Aachen in

Venedig schlecht. Er mußte für

einen minderwertigen Maler, Mo-

rett, der sich auf den Bilderhandel

verlegt hatte, Kopien nach Kir-

chenbildern anfertigen, da der

Niederländer Kaspar Rem, an

den sich Aachen zuerst gewandt

hatte, ihn nicht aufnehmen wollte.

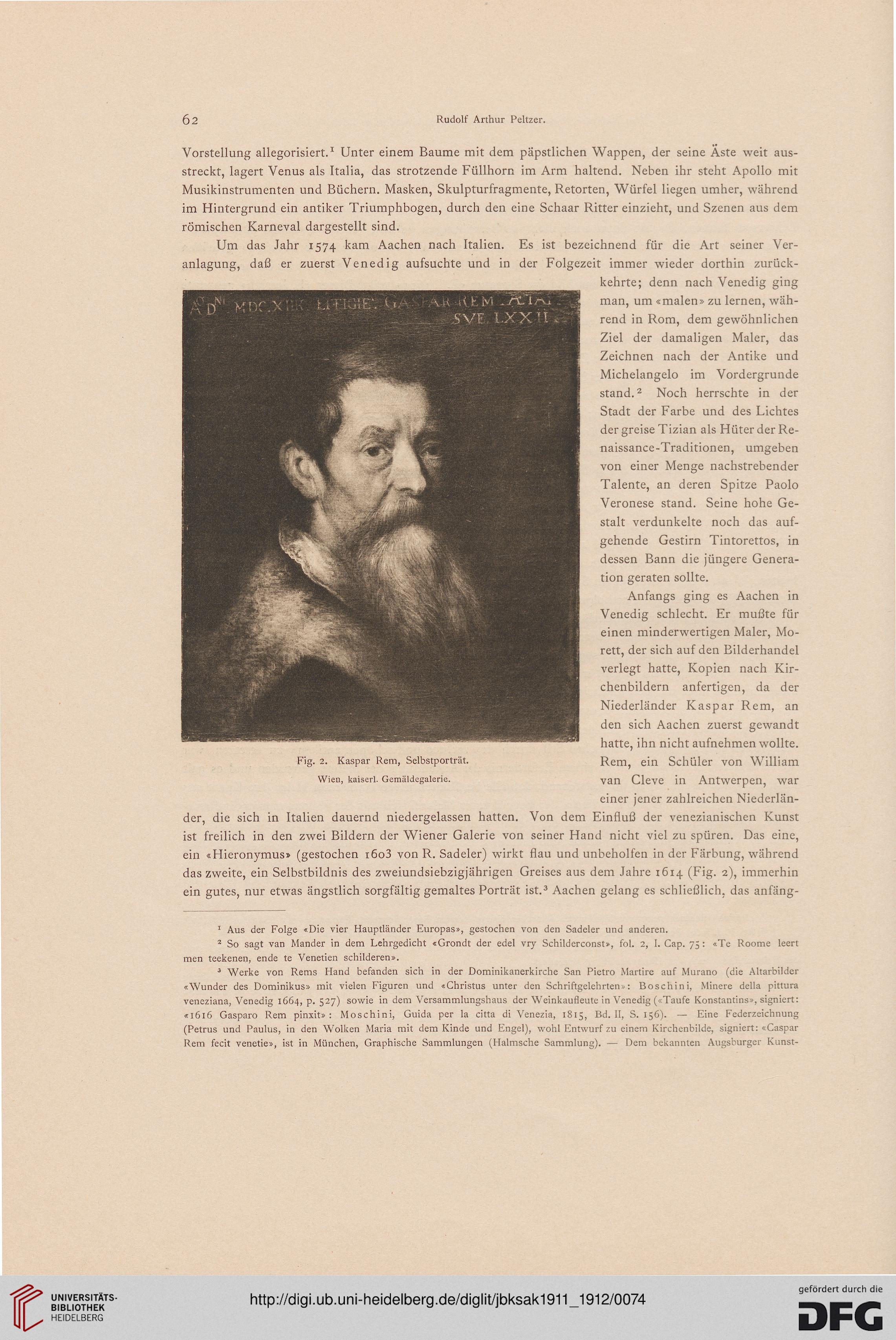

Fig. 2. Kaspar Rem, Selbstporträt. Rem, ein Schüler von William

Wien, kaiseri. Gemäldegalerie. van Cleve in Antwerpen, war

einer jener zahlreichen Niederlän-

der, die sich in Italien dauernd niedergelassen hatten. Von dem Einfluß der venezianischen Kunst

ist freilich in den zwei Bildern der Wiener Galerie von seiner Hand nicht viel zu spüren. Das eine,

ein «Hieronymus» (gestochen i6o3 von R. Sadeler) wirkt flau und unbeholfen in der Färbung, während

das zweite, ein Selbstbildnis des zweiundsiebzigjährigen Greises aus dem Jahre 1614 (Fig. 2), immerhin

ein gutes, nur etwas ängstlich sorgfältig gemaltes Porträt ist.3 Aachen gelang es schließlich, das anfäng-

1 Aus der Folge «Die vier Hauptländer Europas», gestochen von den Sadeler und anderen.

2 So sagt van Mander in dem Lehrgedicht «Grondt der edel vry Schilderconst», Pol. 2, 1. Cap. 75: «Te Roome leert

men teekenen, ende te Venetien schilderen».

3 Werke von Rems Hand befanden sich in der Dominikanerkirche San Pietro Martire auf Murano (die Altarbilder

«Wunder des Dominikus» mit vielen Figuren und «Christus unter den Schriftgelehrten»: Boschini, Minere della pittura

veneziana, Venedig 1664, p. 527) sowie in dem Versammlungshaus der Weinkaufleute in Venedig («Taufe Konstantins», signiert:

«1616 Gasparo Rem pinxit» : Moschini, Guida per la citta di Venezia, 1815, Bd. II, S. 156). — Eine Federzeichnung

(Petrus und Paulus, in den Wolken Maria mit dem Kinde und Engel), wohl Entwurf zu einem Kirchenbilde, signiert: «Caspar

Rem fecit venetie», ist in München, Graphische Sammlungen (Halmsche Sammlung). — Dem bekannten Augsburger Kunst-

Rudolf Arthur Peltzcr.

Vorstellung allegorisiert.1 Unter einem Baume mit dem päpstlichen Wappen, der seine Äste weit aus-

streckt, lagert Venus als Italia, das strotzende Füllhorn im Arm haltend. Neben ihr steht Apollo mit

Musikinstrumenten und Büchern. Masken, Skulpturfragmente, Retorten, Würfel liegen umher, während

im Hintergrund ein antiker Triumphbogen, durch den eine Schaar Ritter einzieht, und Szenen aus dem

römischen Karneval dargestellt sind.

Um das Jahr 1574 kam Aachen nach Italien. Es ist bezeichnend für die Art seiner Ver-

anlagung, daß er zuerst Venedig aufsuchte und in der Folgezeit immer wieder dorthin zurück-

kehrte; denn nach Venedig ging

man, um «malen» zu lernen, wäh-

rend in Rom, dem gewöhnlichen

Ziel der damaligen Maler, das

Zeichnen nach der Antike und

Michelangelo im Vordergrunde

stand.2 Noch herrschte in der

Stadt der Farbe und des Lichtes

der greise Tizian als Hüter der Re-

naissance-Traditionen, umgeben

von einer Menge nachstrebender

Talente, an deren Spitze Paolo

Veronese stand. Seine hohe Ge-

stalt verdunkelte noch das auf-

gehende Gestirn Tintorettos, in

dessen Bann die jüngere Genera-

tion geraten sollte.

Anfangs ging es Aachen in

Venedig schlecht. Er mußte für

einen minderwertigen Maler, Mo-

rett, der sich auf den Bilderhandel

verlegt hatte, Kopien nach Kir-

chenbildern anfertigen, da der

Niederländer Kaspar Rem, an

den sich Aachen zuerst gewandt

hatte, ihn nicht aufnehmen wollte.

Fig. 2. Kaspar Rem, Selbstporträt. Rem, ein Schüler von William

Wien, kaiseri. Gemäldegalerie. van Cleve in Antwerpen, war

einer jener zahlreichen Niederlän-

der, die sich in Italien dauernd niedergelassen hatten. Von dem Einfluß der venezianischen Kunst

ist freilich in den zwei Bildern der Wiener Galerie von seiner Hand nicht viel zu spüren. Das eine,

ein «Hieronymus» (gestochen i6o3 von R. Sadeler) wirkt flau und unbeholfen in der Färbung, während

das zweite, ein Selbstbildnis des zweiundsiebzigjährigen Greises aus dem Jahre 1614 (Fig. 2), immerhin

ein gutes, nur etwas ängstlich sorgfältig gemaltes Porträt ist.3 Aachen gelang es schließlich, das anfäng-

1 Aus der Folge «Die vier Hauptländer Europas», gestochen von den Sadeler und anderen.

2 So sagt van Mander in dem Lehrgedicht «Grondt der edel vry Schilderconst», Pol. 2, 1. Cap. 75: «Te Roome leert

men teekenen, ende te Venetien schilderen».

3 Werke von Rems Hand befanden sich in der Dominikanerkirche San Pietro Martire auf Murano (die Altarbilder

«Wunder des Dominikus» mit vielen Figuren und «Christus unter den Schriftgelehrten»: Boschini, Minere della pittura

veneziana, Venedig 1664, p. 527) sowie in dem Versammlungshaus der Weinkaufleute in Venedig («Taufe Konstantins», signiert:

«1616 Gasparo Rem pinxit» : Moschini, Guida per la citta di Venezia, 1815, Bd. II, S. 156). — Eine Federzeichnung

(Petrus und Paulus, in den Wolken Maria mit dem Kinde und Engel), wohl Entwurf zu einem Kirchenbilde, signiert: «Caspar

Rem fecit venetie», ist in München, Graphische Sammlungen (Halmsche Sammlung). — Dem bekannten Augsburger Kunst-