Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit.

79

nung aus derselben Zeit, die Maria, mit dem Kinde auf einem Thron sitzend, die beiden Johannes zur

Seite, verehrt von zwei Engeln, darstellt, ein Blatt, das J. Sadeler 158g gestochen hat.1 Eine ähnliche

glänzende koloristische Wirkung, die Aachens feines Empfinden für Farbenwerte erkennen läßt und das

von den Zeitgenossen gerade seinem Kolorit gespendete Lob verständlich macht, weisen auch spätere

Gemälde auf.

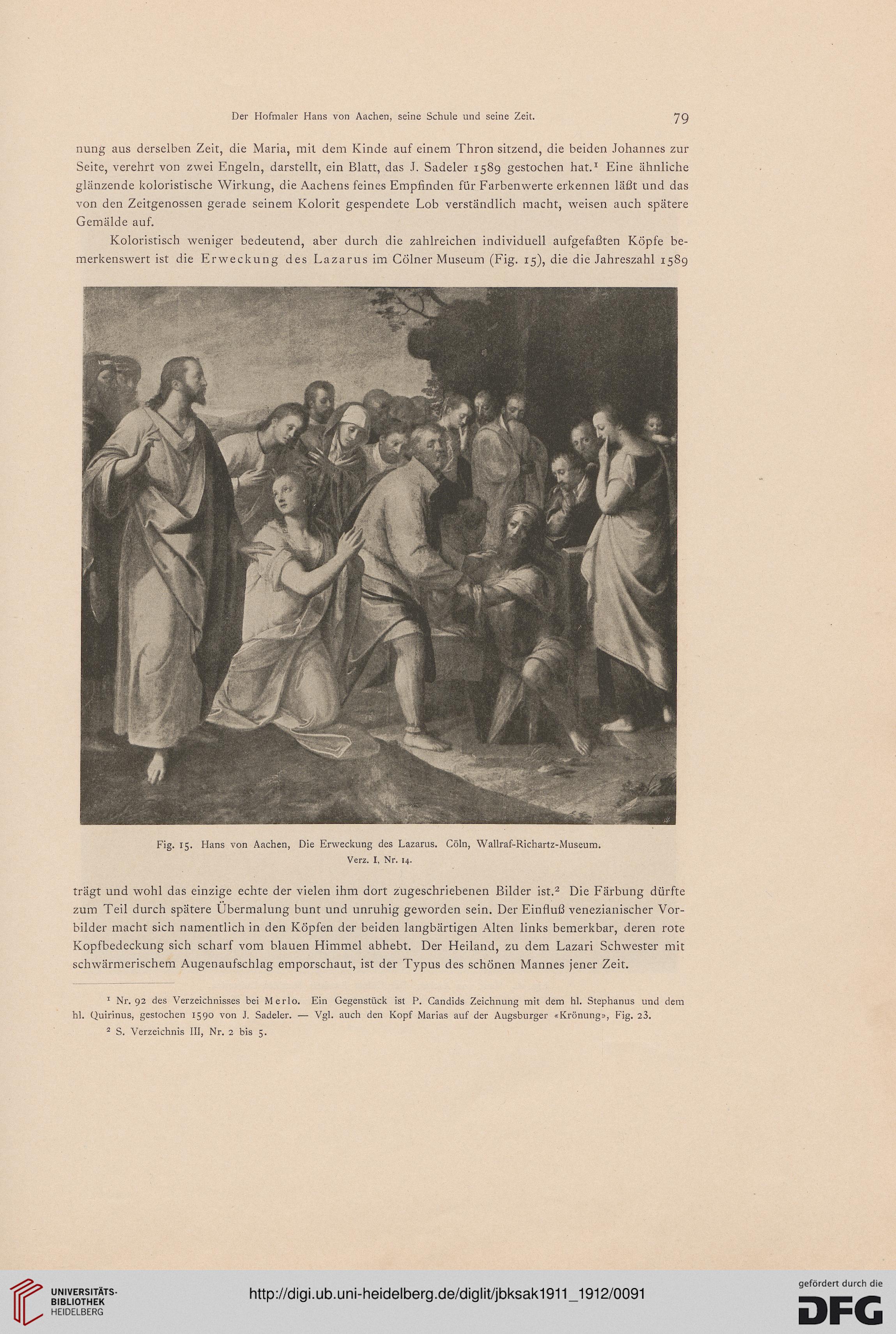

Koloristisch weniger bedeutend, aber durch die zahlreichen individuell aufgefaßten Köpfe be-

merkenswert ist die Erweckung des Lazarus im Cölner Museum (Fig. 15), die die Jahreszahl 1589

Fig. 15. Hans von Aachen, Die Erweckung des Lazarus. Göln, Wallraf-Richartz-Museum.

Verz. I, Nr. 14.

trägt und wohl das einzige echte der vielen ihm dort zugeschriebenen Bilder ist.2 Die Färbung dürfte

zum Teil durch spätere Übermalung bunt und unruhig geworden sein. Der Einfluß venezianischer Vor-

bilder macht sich namentlich in den Köpfen der beiden langbärtigen Alten links bemerkbar, deren rote

Kopfbedeckung sich scharf vom blauen Himmel abhebt. Der Heiland, zu dem Lazari Schwester mit

schwärmerischem Augenaufschlag emporschaut, ist der Typus des schönen Mannes jener Zeit.

1 Nr. 92 des Verzeichnisses bei Merlo. Ein Gegenstück ist P. Candids Zeichnung mit dem hl. Stephanus und dem

hl. Quirinus, gestochen 1590 von J. Sadeler. — Vgl. auch den Kopf Marias auf der Augsburger «Krönung», Fig. 23.

2 S. Verzeichnis III, Nr. 2 bis 5.

79

nung aus derselben Zeit, die Maria, mit dem Kinde auf einem Thron sitzend, die beiden Johannes zur

Seite, verehrt von zwei Engeln, darstellt, ein Blatt, das J. Sadeler 158g gestochen hat.1 Eine ähnliche

glänzende koloristische Wirkung, die Aachens feines Empfinden für Farbenwerte erkennen läßt und das

von den Zeitgenossen gerade seinem Kolorit gespendete Lob verständlich macht, weisen auch spätere

Gemälde auf.

Koloristisch weniger bedeutend, aber durch die zahlreichen individuell aufgefaßten Köpfe be-

merkenswert ist die Erweckung des Lazarus im Cölner Museum (Fig. 15), die die Jahreszahl 1589

Fig. 15. Hans von Aachen, Die Erweckung des Lazarus. Göln, Wallraf-Richartz-Museum.

Verz. I, Nr. 14.

trägt und wohl das einzige echte der vielen ihm dort zugeschriebenen Bilder ist.2 Die Färbung dürfte

zum Teil durch spätere Übermalung bunt und unruhig geworden sein. Der Einfluß venezianischer Vor-

bilder macht sich namentlich in den Köpfen der beiden langbärtigen Alten links bemerkbar, deren rote

Kopfbedeckung sich scharf vom blauen Himmel abhebt. Der Heiland, zu dem Lazari Schwester mit

schwärmerischem Augenaufschlag emporschaut, ist der Typus des schönen Mannes jener Zeit.

1 Nr. 92 des Verzeichnisses bei Merlo. Ein Gegenstück ist P. Candids Zeichnung mit dem hl. Stephanus und dem

hl. Quirinus, gestochen 1590 von J. Sadeler. — Vgl. auch den Kopf Marias auf der Augsburger «Krönung», Fig. 23.

2 S. Verzeichnis III, Nr. 2 bis 5.