84

Rudolf Arthur Peltzer.

Künstler schloß sich den beiden im Jahre 1586 Peter Candid, aus Florenz kommend, an, der bis zu

seinem erst 1628 erfolgten Tode eine sehr umfassende Tätigkeit auf allen Gebieten entfaltete. Nur vor-

übergehend waren die Maler Alessandro Paduano und Antonio Maria Viviani, der feingebildete Miniatur-

maler Georg Hoefnagel und die gewandten Kupferstecher Johann und Raphael Sadeler in München

tätig. Alle diese Männer, welcher Nation sie auch angehören mochten, waren ihrem künstlerischen

Glaubensbekenntnis nach Italiener. Durch sie wurde München eine Vorburg jenes italienisch-manieristi-

schen Zeitstiles, dessen bedeutendstes Werk auf deutschem Boden noch heute die Michaelskirche dar-

stellt. Der Sieg der Gegenreforma-

tion sollte nach den Intentionen

Wilhelms V. durch die Pracht und

Größe dieses den Jesuiten erbauten

Tempels in glänzendster Weise zum

Ausdruck gebracht werden und alle

die mannigfaltigen künstlerischen

Kräfte wurden für diese Aufgabe

aufs äußerste angespannt; insbe-

sondere konnten die Maler ihre

dekorativen Tendenzen dort aufs

glänzendste betätigen. Als Aachen,

vermutlich anfangs 158g, aus Ve-

nedig in München eintraf, hatte

der Bau der Kirche und des Kolle-

giums schon einige Jahre vorher

begonnen.

Die erste Arbeit, die Aachen

in München ausführte, war das

vom Grafen Schwarzenberg be-

stellte Epitaph. Das große Gemälde

blieb bis zum Abbruch der Fran-

ziskanerkirche in der Schwarzen-

bergischen Grabkapelle, ist aber

seit 1882 verschollen.1 Es hatte die

Auffindung des Kreuzes durch die

Kaiserin Helena zum Gegenstand.

In der Mitte sah man das Kreuz

mit dem sich erhebenden Kranken;

links stand die Kaiserin in präch-

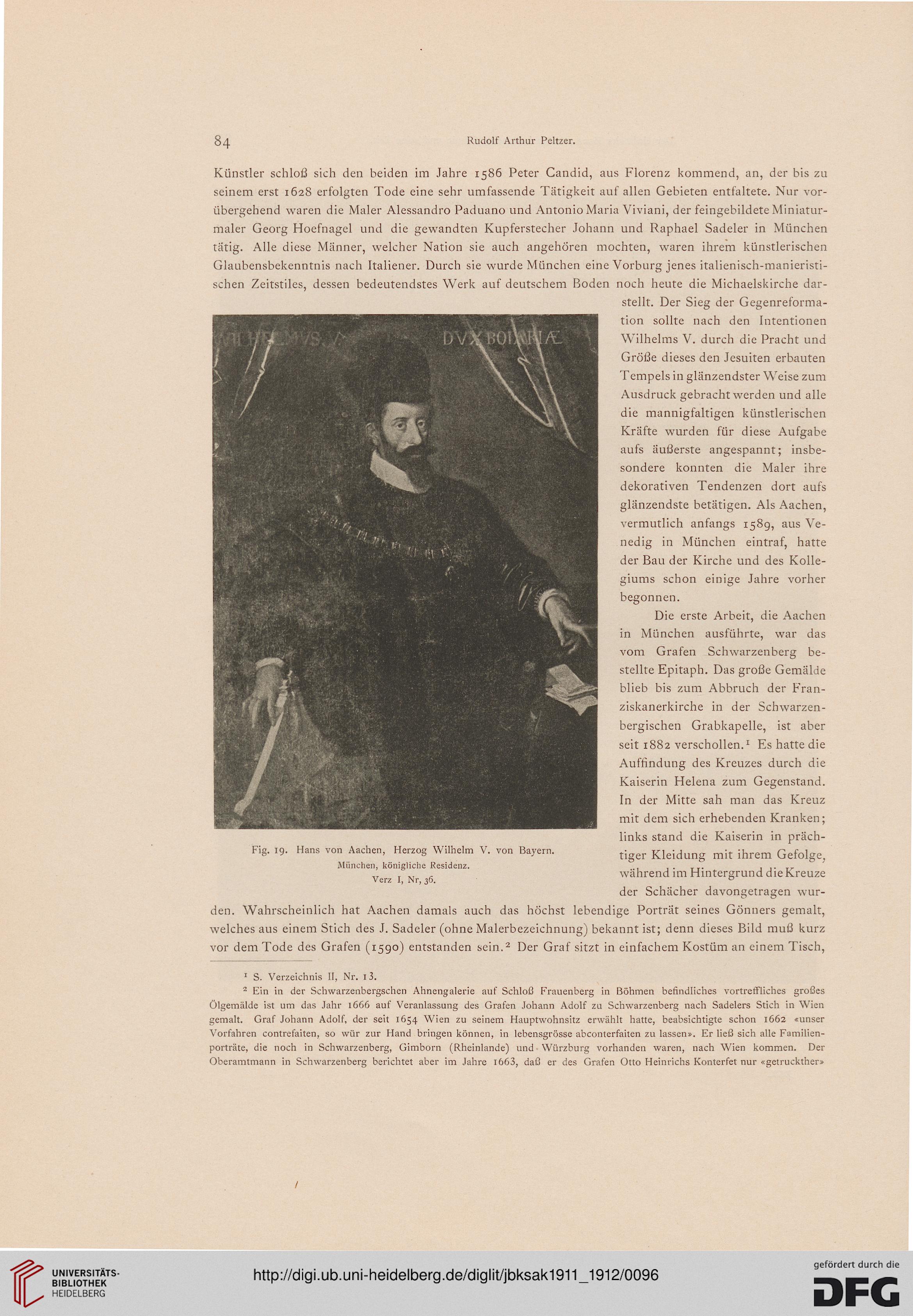

Fig. 19. Hans von Aachen, Herzog Wilhelm V. von Bayern. tiggr Kleidung mit ihrem Gefolge,

München, königliche Residenz. TT. . Tr

, „ , während im Hintergrund die Kreuze

Verz I, Nr, 36. 0

der Schächer davongetragen wur-

den. Wahrscheinlich hat Aachen damals auch das höchst lebendige Porträt seines Gönners gemalt,

welches aus einem Stich des J. Sadeler (ohne Malerbezeichnung) bekannt ist; denn dieses Bild muß kurz

vor dem Tode des Grafen (1590) entstanden sein.2 Der Graf sitzt in einfachem Kostüm an einem Tisch,

1 S. Verzeichnis II, Nr. 13.

2 Ein in der Schwarzenbergschen Ahnengalerie auf Schloß Frauenberg in Böhmen befindliches vortreffliches großes

Ölgemälde ist um das Jahr 1666 auf Veranlassung des Grafen Johann Adolf zu Schwarzenberg nach Sadelers Stich in Wien

gemalt. Graf Johann Adolf, der seit 1654 Wien zu seinem Hauptwohnsitz erwählt hatte, beabsichtigte schon 1662 «unser

Vorfahren contrefaiten, so wür zur Hand bringen können, in lebensgrösse abconterfaiten zu lassen». Er ließ sich alle Familien-

porträte, die noch in Schwarzenberg, Gimborn (Rheinlande) und Würzburg vorhanden waren, nach Wien kommen. Der

Oberamtmann in Schwarzenberg berichtet aber im Jahre 1663, daß er des Grafen Otto Heinrichs Konterfet nur «getruckther»

/

Rudolf Arthur Peltzer.

Künstler schloß sich den beiden im Jahre 1586 Peter Candid, aus Florenz kommend, an, der bis zu

seinem erst 1628 erfolgten Tode eine sehr umfassende Tätigkeit auf allen Gebieten entfaltete. Nur vor-

übergehend waren die Maler Alessandro Paduano und Antonio Maria Viviani, der feingebildete Miniatur-

maler Georg Hoefnagel und die gewandten Kupferstecher Johann und Raphael Sadeler in München

tätig. Alle diese Männer, welcher Nation sie auch angehören mochten, waren ihrem künstlerischen

Glaubensbekenntnis nach Italiener. Durch sie wurde München eine Vorburg jenes italienisch-manieristi-

schen Zeitstiles, dessen bedeutendstes Werk auf deutschem Boden noch heute die Michaelskirche dar-

stellt. Der Sieg der Gegenreforma-

tion sollte nach den Intentionen

Wilhelms V. durch die Pracht und

Größe dieses den Jesuiten erbauten

Tempels in glänzendster Weise zum

Ausdruck gebracht werden und alle

die mannigfaltigen künstlerischen

Kräfte wurden für diese Aufgabe

aufs äußerste angespannt; insbe-

sondere konnten die Maler ihre

dekorativen Tendenzen dort aufs

glänzendste betätigen. Als Aachen,

vermutlich anfangs 158g, aus Ve-

nedig in München eintraf, hatte

der Bau der Kirche und des Kolle-

giums schon einige Jahre vorher

begonnen.

Die erste Arbeit, die Aachen

in München ausführte, war das

vom Grafen Schwarzenberg be-

stellte Epitaph. Das große Gemälde

blieb bis zum Abbruch der Fran-

ziskanerkirche in der Schwarzen-

bergischen Grabkapelle, ist aber

seit 1882 verschollen.1 Es hatte die

Auffindung des Kreuzes durch die

Kaiserin Helena zum Gegenstand.

In der Mitte sah man das Kreuz

mit dem sich erhebenden Kranken;

links stand die Kaiserin in präch-

Fig. 19. Hans von Aachen, Herzog Wilhelm V. von Bayern. tiggr Kleidung mit ihrem Gefolge,

München, königliche Residenz. TT. . Tr

, „ , während im Hintergrund die Kreuze

Verz I, Nr, 36. 0

der Schächer davongetragen wur-

den. Wahrscheinlich hat Aachen damals auch das höchst lebendige Porträt seines Gönners gemalt,

welches aus einem Stich des J. Sadeler (ohne Malerbezeichnung) bekannt ist; denn dieses Bild muß kurz

vor dem Tode des Grafen (1590) entstanden sein.2 Der Graf sitzt in einfachem Kostüm an einem Tisch,

1 S. Verzeichnis II, Nr. 13.

2 Ein in der Schwarzenbergschen Ahnengalerie auf Schloß Frauenberg in Böhmen befindliches vortreffliches großes

Ölgemälde ist um das Jahr 1666 auf Veranlassung des Grafen Johann Adolf zu Schwarzenberg nach Sadelers Stich in Wien

gemalt. Graf Johann Adolf, der seit 1654 Wien zu seinem Hauptwohnsitz erwählt hatte, beabsichtigte schon 1662 «unser

Vorfahren contrefaiten, so wür zur Hand bringen können, in lebensgrösse abconterfaiten zu lassen». Er ließ sich alle Familien-

porträte, die noch in Schwarzenberg, Gimborn (Rheinlande) und Würzburg vorhanden waren, nach Wien kommen. Der

Oberamtmann in Schwarzenberg berichtet aber im Jahre 1663, daß er des Grafen Otto Heinrichs Konterfet nur «getruckther»

/