98

Rudolf Arthur Peltzer.

Komposition nicht solche leer wirkende Ecken angefügt haben.1 Bei der Grablegung (Fig. 29) ist

nicht ohne Geschick der Leichnam Christi, in mäßiger Verkürzung gesehen, gerade in die Mitte des

Bildes gerückt, so daß er den Blick sofort auf sich zieht. Eine alte Kopie auf Schiefer im Breslauer

Museum (als Ch. Schwarz) läßt erraten, daß eine gewisse Helldunkelwirkung beabsichtigt war, indem

von rückwärts das Tageslicht in die Grotte eindringt. Andere Kopien sind in Böhmen (Strahow und

Chrudim), Graz und Frankfurt a. M. Eine kleine Darstellung des Leichnams Christi, der von zwei

Engeln beweint wird (gestochen von R. Sadeler), auf schwarzem Marmor gemalt, besitzt das Stift Krems-

münster.2 Hier ist schließlich noch ein großes Vo-

tivbild aus dem Jahre 1600 zu erwähnen, das der

Gemäldekatalog des Nationalmuseums in München

wohl richtig mit Aachen in Verbindung bringt.

Komposition wie malerische Behandlung sind

gleich vorzüglich. Vorne zu beiden Seiten knien

der Stifter, seine Gattin und zahlreiche Söhne

und Töchter. In der Mitte öffnet sich die dunkle

Wand des Hintergrundes und man sieht den in

hellem Licht emporschwebenden Heiland, zu sei-

nen Füßen die schlafenden und zurücktaumelnden

Wächter des Grabes.

Eine genaue Analyse der sonstigen zahl-

reichen, nur durch die Sadelerschen Stiche be-

kannten Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit

des Münchener Aufenthaltes würde zu weit füh-

ren. Aachen malte damals mehrere Darstellungen

der heiligen Familie. So im Jahre 1591 die reiz-

volle Halbfigurengruppe mit der heiligen Katha-

rina, von der das Dresdener Kabinett eine kleine,

anonyme Aquarellkopie besitzt, und eine andere

Darstellung der Maria mit Kind und dem klei-

nen Johannes. Durch die Beifügung von halb-

wüchsigen Engeln, die Früchte und Blumen dar-

bringen oder singen, wird dann die Gruppe be-

lebter gestaltet, so auf den von Raphael und den

zwei von Egidius Sadeler gestochenen Kompo-

sitionen. Zwei Darstellungen des beliebten Magdalenen-Themas: Christus als Gärtner mit der Sün-

derin und ein Brustbild der Büßerin fallen gleichfalls in diese Zeit.

Für den Verlag des Georg Hoefnagel und die Sadeler war Aachen auch zeichnerisch tätig. Aus

dem Jahre 1589 stammt das bereits erwähnte Blatt mit der thronenden Maria und den beiden Johannes. 3

Derselbe J. Sadeler hat auch die Halbfiguren des hl. Augustinus und des Albertus gestochen.4 Zwölf

konventionell gehaltene Zeichnungen zur Geschichte Christi sind enthalten in der 1590 von dem ge-

lehrten Hoefnagel herausgegebenen und von E. Sadeler gestochenen Folge «Salus generis humani», die

1 Frimmel rühmt das nicht mehr nachweisbare Bildchen der aufgelösten Sammlung Remi van Haanen in Wien, das

unter Correggios, dann Elsheimers Namen ging, als besonders fein: Chronique des arts et de la curiosite (Gazette des beaux

arts) 1891, p. 124. S. Verzeichnis I, Nr. 10.

2 Vielleicht das «täfelin auf schwartzen stain», das 1611 der Herzog von Bayern durch Vermittlung Hainhofers dem

Herzog von Pommern schenkte und dessen Beschreibung mit dem Stich übereinstimmt. Derselbe Herzog erhielt auch eine

Kreuzigung auf Kupfer «von viler Arbeit über die massen schön . . . das Landschäftlin auch nit gar klein» zugeschickt, die

Aachen um 1591 für J. Sadeler gemalt hatte: Quellenschriften zur Kunstgeschichte VI, S. 108 und 110.

3 Merlo, Nr. 92.

4 Merlo, Nr. 96 und 97.

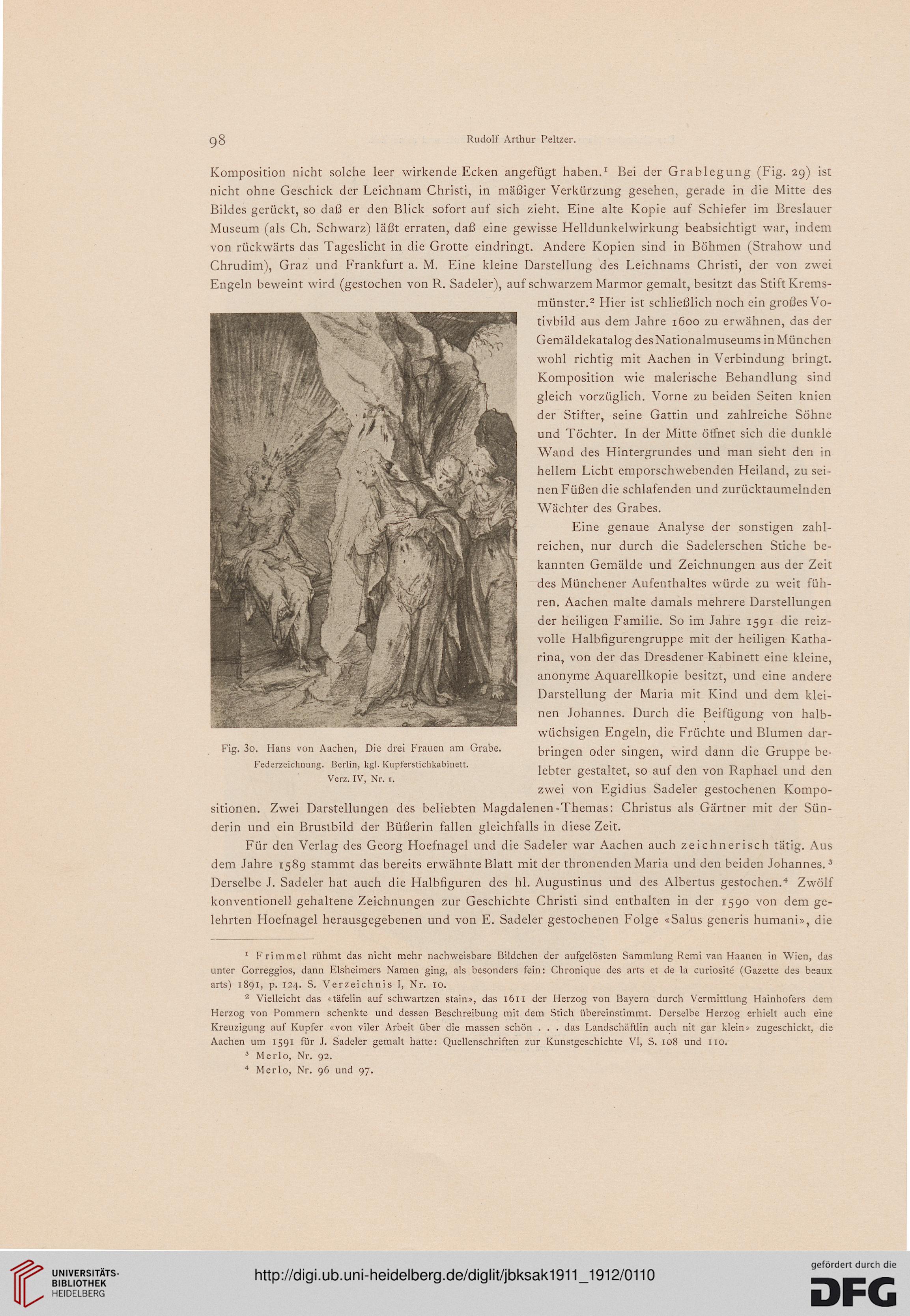

Fig. 3o. Hans von Aachen, Die drei Frauen am Grabe.

Federzeichnung. Berlin, kgl. Kupferstichkabinett.

Verz. IV, Nr. r.

Rudolf Arthur Peltzer.

Komposition nicht solche leer wirkende Ecken angefügt haben.1 Bei der Grablegung (Fig. 29) ist

nicht ohne Geschick der Leichnam Christi, in mäßiger Verkürzung gesehen, gerade in die Mitte des

Bildes gerückt, so daß er den Blick sofort auf sich zieht. Eine alte Kopie auf Schiefer im Breslauer

Museum (als Ch. Schwarz) läßt erraten, daß eine gewisse Helldunkelwirkung beabsichtigt war, indem

von rückwärts das Tageslicht in die Grotte eindringt. Andere Kopien sind in Böhmen (Strahow und

Chrudim), Graz und Frankfurt a. M. Eine kleine Darstellung des Leichnams Christi, der von zwei

Engeln beweint wird (gestochen von R. Sadeler), auf schwarzem Marmor gemalt, besitzt das Stift Krems-

münster.2 Hier ist schließlich noch ein großes Vo-

tivbild aus dem Jahre 1600 zu erwähnen, das der

Gemäldekatalog des Nationalmuseums in München

wohl richtig mit Aachen in Verbindung bringt.

Komposition wie malerische Behandlung sind

gleich vorzüglich. Vorne zu beiden Seiten knien

der Stifter, seine Gattin und zahlreiche Söhne

und Töchter. In der Mitte öffnet sich die dunkle

Wand des Hintergrundes und man sieht den in

hellem Licht emporschwebenden Heiland, zu sei-

nen Füßen die schlafenden und zurücktaumelnden

Wächter des Grabes.

Eine genaue Analyse der sonstigen zahl-

reichen, nur durch die Sadelerschen Stiche be-

kannten Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit

des Münchener Aufenthaltes würde zu weit füh-

ren. Aachen malte damals mehrere Darstellungen

der heiligen Familie. So im Jahre 1591 die reiz-

volle Halbfigurengruppe mit der heiligen Katha-

rina, von der das Dresdener Kabinett eine kleine,

anonyme Aquarellkopie besitzt, und eine andere

Darstellung der Maria mit Kind und dem klei-

nen Johannes. Durch die Beifügung von halb-

wüchsigen Engeln, die Früchte und Blumen dar-

bringen oder singen, wird dann die Gruppe be-

lebter gestaltet, so auf den von Raphael und den

zwei von Egidius Sadeler gestochenen Kompo-

sitionen. Zwei Darstellungen des beliebten Magdalenen-Themas: Christus als Gärtner mit der Sün-

derin und ein Brustbild der Büßerin fallen gleichfalls in diese Zeit.

Für den Verlag des Georg Hoefnagel und die Sadeler war Aachen auch zeichnerisch tätig. Aus

dem Jahre 1589 stammt das bereits erwähnte Blatt mit der thronenden Maria und den beiden Johannes. 3

Derselbe J. Sadeler hat auch die Halbfiguren des hl. Augustinus und des Albertus gestochen.4 Zwölf

konventionell gehaltene Zeichnungen zur Geschichte Christi sind enthalten in der 1590 von dem ge-

lehrten Hoefnagel herausgegebenen und von E. Sadeler gestochenen Folge «Salus generis humani», die

1 Frimmel rühmt das nicht mehr nachweisbare Bildchen der aufgelösten Sammlung Remi van Haanen in Wien, das

unter Correggios, dann Elsheimers Namen ging, als besonders fein: Chronique des arts et de la curiosite (Gazette des beaux

arts) 1891, p. 124. S. Verzeichnis I, Nr. 10.

2 Vielleicht das «täfelin auf schwartzen stain», das 1611 der Herzog von Bayern durch Vermittlung Hainhofers dem

Herzog von Pommern schenkte und dessen Beschreibung mit dem Stich übereinstimmt. Derselbe Herzog erhielt auch eine

Kreuzigung auf Kupfer «von viler Arbeit über die massen schön . . . das Landschäftlin auch nit gar klein» zugeschickt, die

Aachen um 1591 für J. Sadeler gemalt hatte: Quellenschriften zur Kunstgeschichte VI, S. 108 und 110.

3 Merlo, Nr. 92.

4 Merlo, Nr. 96 und 97.

Fig. 3o. Hans von Aachen, Die drei Frauen am Grabe.

Federzeichnung. Berlin, kgl. Kupferstichkabinett.

Verz. IV, Nr. r.