Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit.

123

1598, wurde als ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung gefeiert. Der Kaiser lud ihn im folgenden

Jahre nach Prag ein, schlug ihn vor einer glänzenden Versammlung zum Ritter unter Erhebung in den

Grafenstand und überhäufte ihn mit Ehrenbezeigungen. Vermutlich ist auch das Porträt auf des Kaisers

Wunsch damals gemalt worden.1 Das in der Schwarzenbergischen Ahnengalerie auf Frauenberg be-

findliche vorzügliche lebensgroße Porträt ist dagegen erst um 1662 nach Aachens Porträtstich gemalt.

Auch das Bildnis des Feldmarschalls Freiherrn Melchior von Reddern2 (Fig. 40) ist 1599 bei

einer ähnlichen Gelegenheit wie das Schwarzenbergs gemalt worden, als ihm nämlich der Kaiser zur

Belohnung für die erfolgreiche Verteidigung von Großwardein den Ritterschlag erteilte. Er wurde der

Nachfolger Schwarzenbergs im Hofkriegsratspräsidium, starb aber bereits 1600 im Alter von 45 Jahren.

Die Entschlossenheit und Geradheit seines Charakters spiegelt sich in seinen Zügen wieder.

Mit dem Feldmarschall Graf Hermann Christoph von Ruswurm (Fig. 41) tritt eine Persönlich-

keitauf, die hauptsächlich durch ihr tragisches Ende bekannt geworden ist.3 Aus einem abenteuerlichen

Landsknechtleben schnell zu den höchsten mi-

litärischen Würden emporgestiegen, wurde er

ein Opfer der Intriguen der italienischen Partei

am Hofe und starb 1605 durch Henkershand.

Das Ungebändigte seines Wesens spricht nur

verhalten aus dem edelgeformten Antlitz.

Auch das Bildnis von Ruswurms Tod-

feind, dem finsteren Albanesen Grafen Georg

von Basta4 (Fig. 42), dem ersten Lehrmeister

Wallensteins, dessen Grausamkeit noch nach

Jahrhunderten in der Erinnerung des sieben-

bürgischen Volkes fortlebte, hat Aachen der

Nachwelt überliefert.

Der jüngste in dieser Reihe bärtiger Krie-

ger ist Baron Adolf von Althan5 (Fig. 43),

dem nur ein leichter Flaum Wangen und Lip-

pen bedeckt. Aachen muß ihn gemalt haben,

als er etwa 26 Jahre zählte. Er wurde 1607

Feldmarschall.

In militärischer Tracht hat sich auch

Zacharias Geizkofler, Freiherr von Gai-

lenbach, ein jovial aussehender kluger Herr,

im Jahre 1600 malen lassen (Fig. 44). Er war

Generalproviantmeister der kaiserlichen Armee. Als Reichspfennigmeister in Augsburg kam er oft mit

Aachen in Berührung, dem er auch sein Gehalt auszuzahlen hatte. Geizkofler spielte in den letzten

Jahren der Regierung des Kaisers unter dessen protestantischen Ratgebern eine gewisse Rolle.6

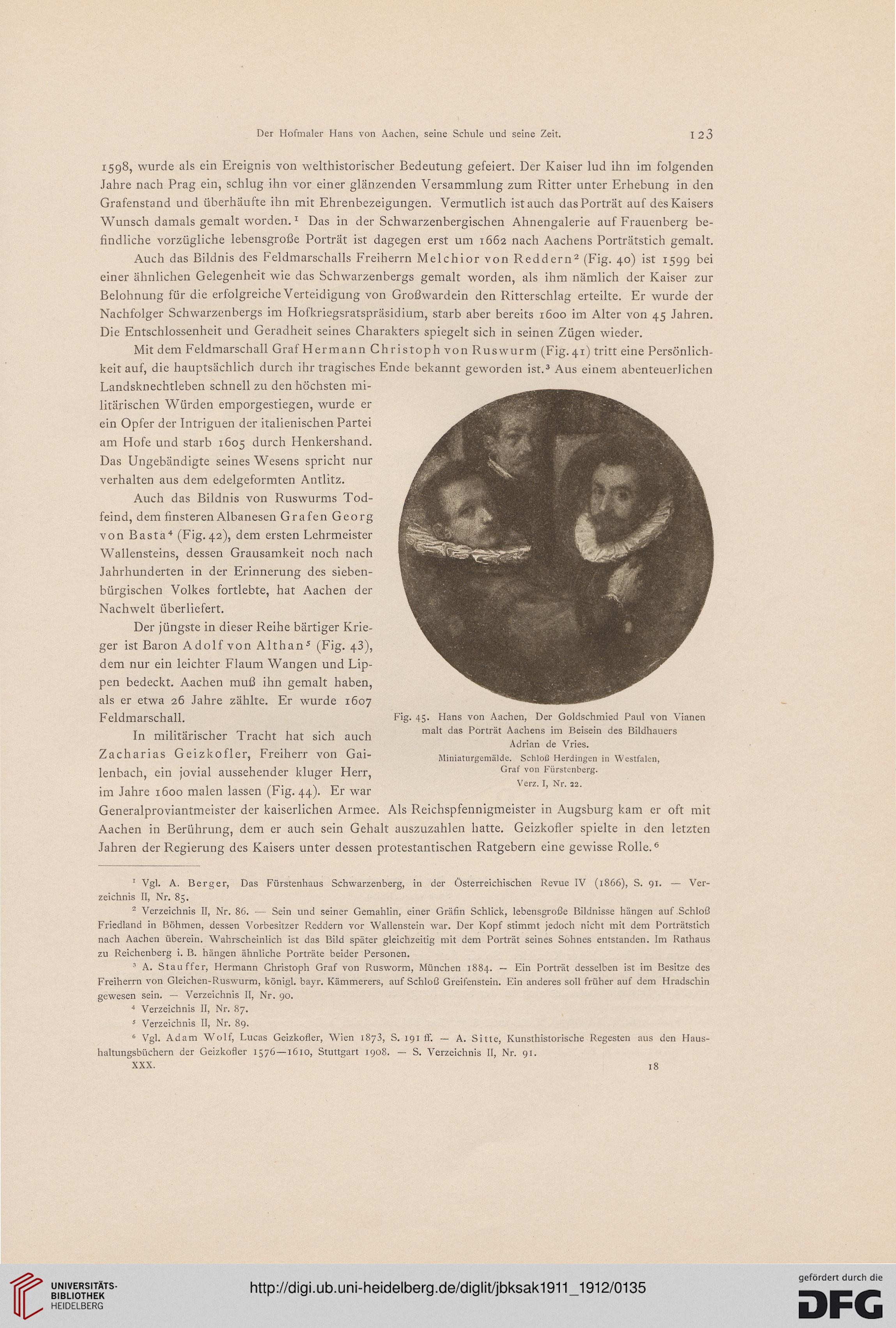

Fig. 45. Hans von Aachen, Der Goldschmied Paul von Vianen

malt das Porträt Aachens im Beisein des Bildhauers

Adrian de Vries.

Miniaturgcmälde. Schloß Herdingen in Westfalen,

Graf von Fürstenberg.

Verz. I, Nr. 22.

1 Vgl. A. Berger, Das Fürstenhaus Schwarzenberg, in der Österreichischen Revue IV (1866), S. 91. — Ver-

zeichnis II, Nr. 85.

2 Verzeichnis II, Nr. 86. — Sein und seiner Gemahlin, einer Gräfin Schlick, lebensgroße Bildnisse hängen auf Schloß

Friedland in Böhmen, dessen Vorbesitzer Reddern vor Wallenstein war. Der Kopf stimmt jedoch nicht mit dem Porträtstich

nach Aachen überein. Wahrscheinlich ist das Bild später gleichzeitig mit dem Porträt seines Sohnes entstanden. Im Rathaus

zu Reichenberg i. B. hängen ähnliche Porträte beider Personen.

1 A. Stauffer, Hermann Christoph Graf von Rusworm, München 1884. — Ein Porträt desselben ist im Besitze des

Freiherrn von Gleichen-Ruswurm, königl. bayr. Kämmerers, aufschloß Greifenstein. Ein anderes soll früher auf dem Hradschin

gewesen sein. — Verzeichnis II, Nr. 90.

4 Verzeichnis II, Nr. 87.

5 Verzeichnis II, Nr. 89.

6 Vgl. Adam Wolf, Lucas Geizkofler, Wien 1873, S. 191 ff. -- A. Sitte, Kunsthistorische Regesten aus den Haus-

haltungsbüchern der Geizkofler 1576 —1610, Stuttgart 1908. — S. Verzeichnis II, Nr. 91.

XXX. !8

123

1598, wurde als ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung gefeiert. Der Kaiser lud ihn im folgenden

Jahre nach Prag ein, schlug ihn vor einer glänzenden Versammlung zum Ritter unter Erhebung in den

Grafenstand und überhäufte ihn mit Ehrenbezeigungen. Vermutlich ist auch das Porträt auf des Kaisers

Wunsch damals gemalt worden.1 Das in der Schwarzenbergischen Ahnengalerie auf Frauenberg be-

findliche vorzügliche lebensgroße Porträt ist dagegen erst um 1662 nach Aachens Porträtstich gemalt.

Auch das Bildnis des Feldmarschalls Freiherrn Melchior von Reddern2 (Fig. 40) ist 1599 bei

einer ähnlichen Gelegenheit wie das Schwarzenbergs gemalt worden, als ihm nämlich der Kaiser zur

Belohnung für die erfolgreiche Verteidigung von Großwardein den Ritterschlag erteilte. Er wurde der

Nachfolger Schwarzenbergs im Hofkriegsratspräsidium, starb aber bereits 1600 im Alter von 45 Jahren.

Die Entschlossenheit und Geradheit seines Charakters spiegelt sich in seinen Zügen wieder.

Mit dem Feldmarschall Graf Hermann Christoph von Ruswurm (Fig. 41) tritt eine Persönlich-

keitauf, die hauptsächlich durch ihr tragisches Ende bekannt geworden ist.3 Aus einem abenteuerlichen

Landsknechtleben schnell zu den höchsten mi-

litärischen Würden emporgestiegen, wurde er

ein Opfer der Intriguen der italienischen Partei

am Hofe und starb 1605 durch Henkershand.

Das Ungebändigte seines Wesens spricht nur

verhalten aus dem edelgeformten Antlitz.

Auch das Bildnis von Ruswurms Tod-

feind, dem finsteren Albanesen Grafen Georg

von Basta4 (Fig. 42), dem ersten Lehrmeister

Wallensteins, dessen Grausamkeit noch nach

Jahrhunderten in der Erinnerung des sieben-

bürgischen Volkes fortlebte, hat Aachen der

Nachwelt überliefert.

Der jüngste in dieser Reihe bärtiger Krie-

ger ist Baron Adolf von Althan5 (Fig. 43),

dem nur ein leichter Flaum Wangen und Lip-

pen bedeckt. Aachen muß ihn gemalt haben,

als er etwa 26 Jahre zählte. Er wurde 1607

Feldmarschall.

In militärischer Tracht hat sich auch

Zacharias Geizkofler, Freiherr von Gai-

lenbach, ein jovial aussehender kluger Herr,

im Jahre 1600 malen lassen (Fig. 44). Er war

Generalproviantmeister der kaiserlichen Armee. Als Reichspfennigmeister in Augsburg kam er oft mit

Aachen in Berührung, dem er auch sein Gehalt auszuzahlen hatte. Geizkofler spielte in den letzten

Jahren der Regierung des Kaisers unter dessen protestantischen Ratgebern eine gewisse Rolle.6

Fig. 45. Hans von Aachen, Der Goldschmied Paul von Vianen

malt das Porträt Aachens im Beisein des Bildhauers

Adrian de Vries.

Miniaturgcmälde. Schloß Herdingen in Westfalen,

Graf von Fürstenberg.

Verz. I, Nr. 22.

1 Vgl. A. Berger, Das Fürstenhaus Schwarzenberg, in der Österreichischen Revue IV (1866), S. 91. — Ver-

zeichnis II, Nr. 85.

2 Verzeichnis II, Nr. 86. — Sein und seiner Gemahlin, einer Gräfin Schlick, lebensgroße Bildnisse hängen auf Schloß

Friedland in Böhmen, dessen Vorbesitzer Reddern vor Wallenstein war. Der Kopf stimmt jedoch nicht mit dem Porträtstich

nach Aachen überein. Wahrscheinlich ist das Bild später gleichzeitig mit dem Porträt seines Sohnes entstanden. Im Rathaus

zu Reichenberg i. B. hängen ähnliche Porträte beider Personen.

1 A. Stauffer, Hermann Christoph Graf von Rusworm, München 1884. — Ein Porträt desselben ist im Besitze des

Freiherrn von Gleichen-Ruswurm, königl. bayr. Kämmerers, aufschloß Greifenstein. Ein anderes soll früher auf dem Hradschin

gewesen sein. — Verzeichnis II, Nr. 90.

4 Verzeichnis II, Nr. 87.

5 Verzeichnis II, Nr. 89.

6 Vgl. Adam Wolf, Lucas Geizkofler, Wien 1873, S. 191 ff. -- A. Sitte, Kunsthistorische Regesten aus den Haus-

haltungsbüchern der Geizkofler 1576 —1610, Stuttgart 1908. — S. Verzeichnis II, Nr. 91.

XXX. !8