132

Rudolf Arthur Peltzer.

Auf dem eigenartigen, gleichfalls signierten Bilde in Stuttgarter Privatbesitz (Fig. 52), das «Alle-

gorie auf die Vergänglichkeit des Reichtums» genannt wird, interessiert auch zunächst die An-

ordnung. Die Figuren sind gewissermaßen in der Peripherie angebracht, der leere Raum in der Mitte ist

aber durch eine reiche Ruinenarchitektur geschickt verdeckt. Einige dieser Figuren, wie der in den

Lüften schwebende Greis Uranos mit Sanduhr und Hippe oder die nur mit einem durchsichtigen

Schleier bekleidete Göttin Venus, zu der sich Amor flüchtet, sind ohne manieristischen Beigeschmack

im Sinne der Renaissance gut er-

funden. Dagegen repräsentieren die

beiden Jünglinge in ihren unge-

stümen Bewegungen, der echten

«furia della figura», den unver-

fälschten Zeitstil; so kann man

bei dem einen die als Schönheits-

kanon1 geltende Form des S kon-

statieren.

Den breitesten Raum in Aachens

wie der übrigen Rudolfiner Schaffen

nahmen jedoch mythologische, d.h.

erotische Szenen ein, wie sie der

sinnlich veranlagte Kaiser liebte.

Schon das erste Bild, das Aachen

in Prag malte, war eine Darstellung

von Venus und Adonis gewesen, die

Rudolf wegen der «neuen vortreff-

lichen Farbengebung» sehr gefiel.2

In diesen «Ovidischen Histo-

rien», die gelegentlich auch wohl

kurz, aber treffend als «nackende

Frauenzimmer» oder «Buhlschaf-

ten» bezeichnet werden, handelt es

sich fast ausschließlich um die Vor-

führung der Reize des weiblichen

Körpers, der in stets wechselnden

Stellungen, aber selten ohne einen

pikanten Beigeschmack, gegeben

wird. Mit den antiken Götterbil-

dern haben diese Gestalten freilich

keine Ähnlichkeit mehr. Es sind Übertragungen der alten, von Leidenschaft erfüllten Heroensagen

in das moderne Liebesleben, die ihre Parallele etwa in den gleichzeitigen poetischen Schöpfungen

haben.3 Aus dem groben Mars ist ein eleganter Salonheld geworden, der den Becher zierlich schwingt;

Jupiter erscheint als junger, verliebter Fant, der auf Abenteuer auszieht, und die zierlichen Damen mit

ihren aufgestülpten Näschen und der hohen Stirn gebärden sich kokett und verschämt zugleich wie

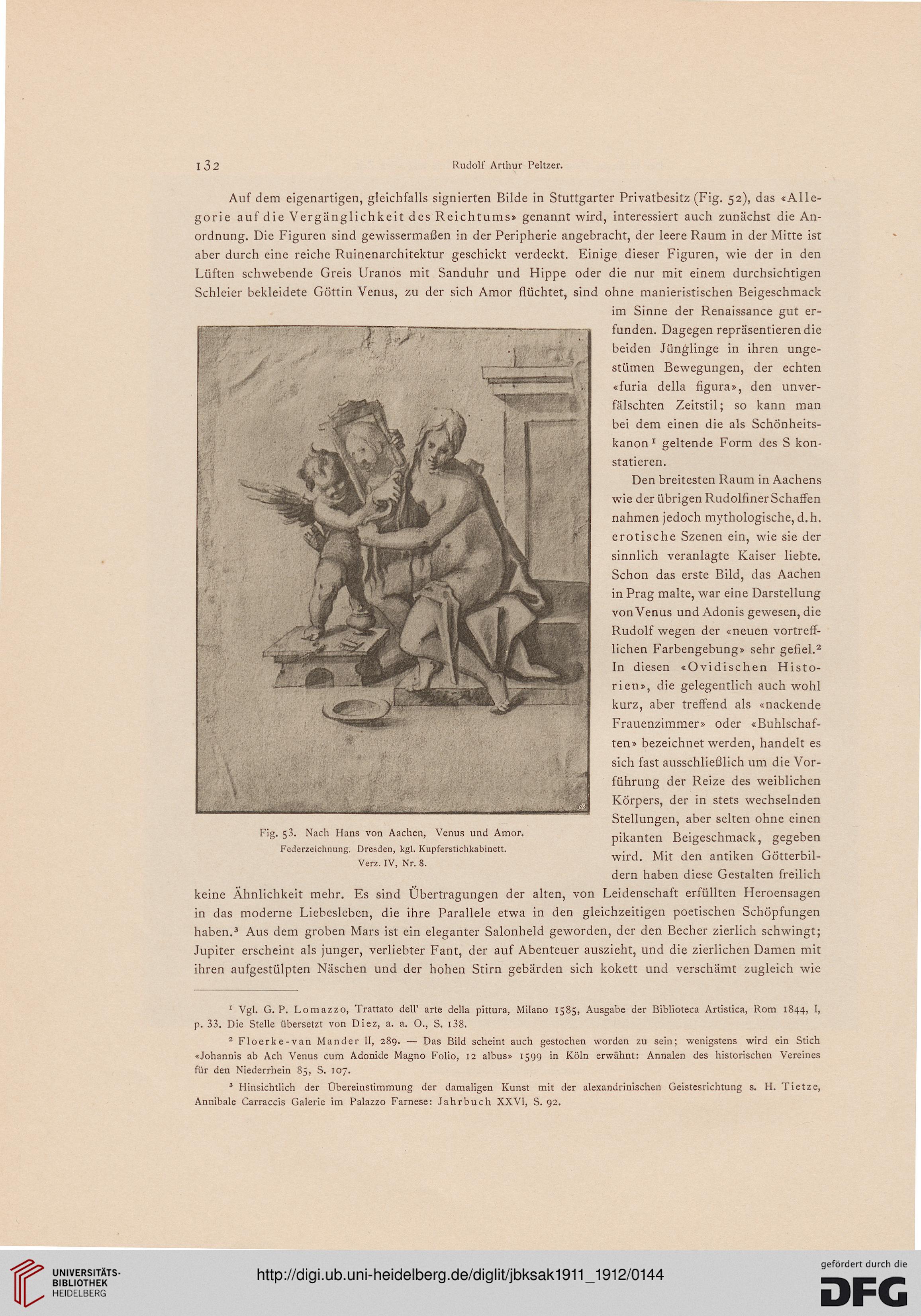

Fig. 5.1. Nach Hans von Aachen, Venus und Amor.

Federzeichnung. Dresden, kgl. Kupferstichkabinett.

Verz. IV, Nr. 8.

1 Vgl. G. P. Lomazzo, Trattato dell' arte della pittura, Milano 1585, Ausgabe der Biblioteca Artistica, Rom 1844, I>

p. 33. Die Stelle übersetzt von Diez, a. a. O., S. 138.

2 Floerke-van Mander II, 289. — Das Bild scheint auch gestochen worden zu sein; wenigstens wird ein Stich

«Johannis ab Ach Venus cum Adonide Magno Folio, 12 albus» 1599 in Köln erwähnt: Annalen des historischen Vereines

für den Niederrhein 85, S. 107.

3 Hinsichtlich der Obereinstimmung der damaligen Kunst mit der alexandrinischen Geistesrichtung s. H. Tietze,

Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese: Jahrbuch XXVI, S. 92.

Rudolf Arthur Peltzer.

Auf dem eigenartigen, gleichfalls signierten Bilde in Stuttgarter Privatbesitz (Fig. 52), das «Alle-

gorie auf die Vergänglichkeit des Reichtums» genannt wird, interessiert auch zunächst die An-

ordnung. Die Figuren sind gewissermaßen in der Peripherie angebracht, der leere Raum in der Mitte ist

aber durch eine reiche Ruinenarchitektur geschickt verdeckt. Einige dieser Figuren, wie der in den

Lüften schwebende Greis Uranos mit Sanduhr und Hippe oder die nur mit einem durchsichtigen

Schleier bekleidete Göttin Venus, zu der sich Amor flüchtet, sind ohne manieristischen Beigeschmack

im Sinne der Renaissance gut er-

funden. Dagegen repräsentieren die

beiden Jünglinge in ihren unge-

stümen Bewegungen, der echten

«furia della figura», den unver-

fälschten Zeitstil; so kann man

bei dem einen die als Schönheits-

kanon1 geltende Form des S kon-

statieren.

Den breitesten Raum in Aachens

wie der übrigen Rudolfiner Schaffen

nahmen jedoch mythologische, d.h.

erotische Szenen ein, wie sie der

sinnlich veranlagte Kaiser liebte.

Schon das erste Bild, das Aachen

in Prag malte, war eine Darstellung

von Venus und Adonis gewesen, die

Rudolf wegen der «neuen vortreff-

lichen Farbengebung» sehr gefiel.2

In diesen «Ovidischen Histo-

rien», die gelegentlich auch wohl

kurz, aber treffend als «nackende

Frauenzimmer» oder «Buhlschaf-

ten» bezeichnet werden, handelt es

sich fast ausschließlich um die Vor-

führung der Reize des weiblichen

Körpers, der in stets wechselnden

Stellungen, aber selten ohne einen

pikanten Beigeschmack, gegeben

wird. Mit den antiken Götterbil-

dern haben diese Gestalten freilich

keine Ähnlichkeit mehr. Es sind Übertragungen der alten, von Leidenschaft erfüllten Heroensagen

in das moderne Liebesleben, die ihre Parallele etwa in den gleichzeitigen poetischen Schöpfungen

haben.3 Aus dem groben Mars ist ein eleganter Salonheld geworden, der den Becher zierlich schwingt;

Jupiter erscheint als junger, verliebter Fant, der auf Abenteuer auszieht, und die zierlichen Damen mit

ihren aufgestülpten Näschen und der hohen Stirn gebärden sich kokett und verschämt zugleich wie

Fig. 5.1. Nach Hans von Aachen, Venus und Amor.

Federzeichnung. Dresden, kgl. Kupferstichkabinett.

Verz. IV, Nr. 8.

1 Vgl. G. P. Lomazzo, Trattato dell' arte della pittura, Milano 1585, Ausgabe der Biblioteca Artistica, Rom 1844, I>

p. 33. Die Stelle übersetzt von Diez, a. a. O., S. 138.

2 Floerke-van Mander II, 289. — Das Bild scheint auch gestochen worden zu sein; wenigstens wird ein Stich

«Johannis ab Ach Venus cum Adonide Magno Folio, 12 albus» 1599 in Köln erwähnt: Annalen des historischen Vereines

für den Niederrhein 85, S. 107.

3 Hinsichtlich der Obereinstimmung der damaligen Kunst mit der alexandrinischen Geistesrichtung s. H. Tietze,

Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese: Jahrbuch XXVI, S. 92.