Rudolf Arthur Peltzer.

warme und leuchtende Kolorit auffällt. Die Lokalfarben sind auf einen oliv-grünen Gesamtton ab-

gestimmt. 1

Ahnliche Vorzüge wie diese miniaturartig genau ausgeführten Malereien besitzt das kleine Bildchen

der drei Grazien im Depot des Museums zu Braunschweig (Fig. 58). Es erscheint bereits 1710 in dem

Katalog von Salzdahlum unter Aachens Namen und ist zu Unrecht später auf H. Goltzius umgetauft

worden.2 Dessen weibliche Gestalten — z. B. auf einer Zeichnung der drei Grazien im Berliner Kabinett

— sind weit schlanker gehalten. Aachens Art ist namentlich an der Bildung der Hände und Füße, wie

auch an den zierlichen Blumen im Vordergrunde zu erkennen. Eine saubere, fast geleckte Malerei ist

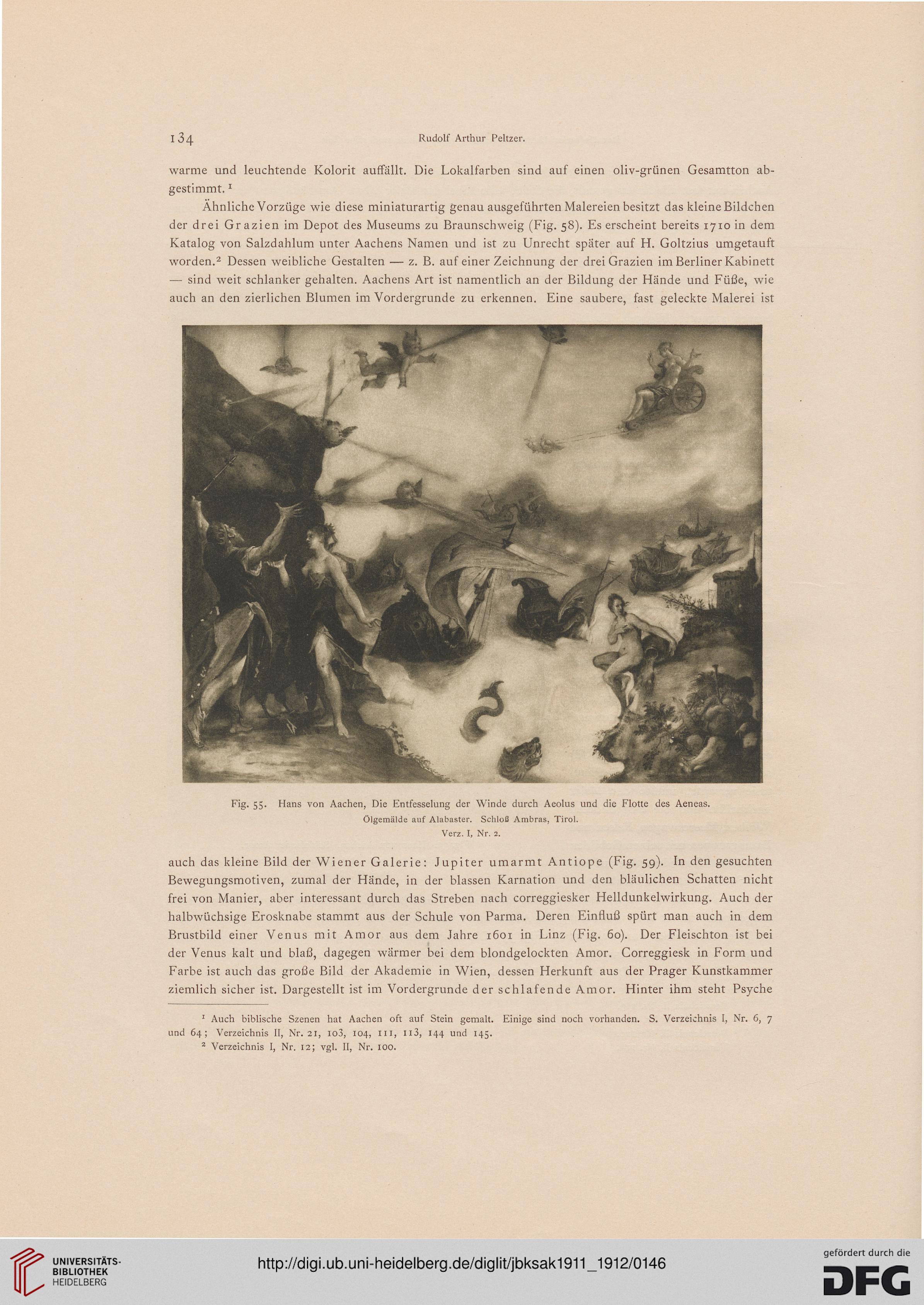

Fig. 55. Hans von Aachen, Die Entfesselung der Winde durch Aeolus und die Flotte des Aeneas.

Ölgemälde auf Alabaster. Schloß Ambras, Tirol.

Verz. I, Nr. 2.

auch das kleine Bild der Wiener Galerie: Jupiter umarmt Antiope (Fig. 59). In den gesuchten

Bewegungsmotiven, zumal der Hände, in der blassen Karnation und den bläulichen Schatten nicht

frei von Manier, aber interessant durch das Streben nach correggiesker Helldunkelwirkung. Auch der

halbwüchsige Erosknabe stammt aus der Schule von Parma. Deren Einfluß spürt man auch in dem

Brustbild einer Venus mit Amor aus dem Jahre 1601 in Linz (Fig. 60). Der Fleischton ist bei

der Venus kalt und blaß, dagegen wärmer bei dem blondgelockten Amor. Correggiesk in Form und

Farbe ist auch das große Bild der Akademie in Wien, dessen Herkunft aus der Prager Kunstkammer

ziemlich sicher ist. Dargestellt ist im Vordergrunde der schlafende Amor. Hinter ihm steht Psyche

1 Auch biblische Szenen hat Aachen oft auf Stein gemalt. Einige sind noch vorhanden. S. Verzeichnis I, Nr. 6, 7

und 64; Verzeichnis II, Nr. 21, lo3, 104, III, 113, 144 und 145.

2 Verzeichnis I, Nr. 12; vgl. II, Nr. 100.

warme und leuchtende Kolorit auffällt. Die Lokalfarben sind auf einen oliv-grünen Gesamtton ab-

gestimmt. 1

Ahnliche Vorzüge wie diese miniaturartig genau ausgeführten Malereien besitzt das kleine Bildchen

der drei Grazien im Depot des Museums zu Braunschweig (Fig. 58). Es erscheint bereits 1710 in dem

Katalog von Salzdahlum unter Aachens Namen und ist zu Unrecht später auf H. Goltzius umgetauft

worden.2 Dessen weibliche Gestalten — z. B. auf einer Zeichnung der drei Grazien im Berliner Kabinett

— sind weit schlanker gehalten. Aachens Art ist namentlich an der Bildung der Hände und Füße, wie

auch an den zierlichen Blumen im Vordergrunde zu erkennen. Eine saubere, fast geleckte Malerei ist

Fig. 55. Hans von Aachen, Die Entfesselung der Winde durch Aeolus und die Flotte des Aeneas.

Ölgemälde auf Alabaster. Schloß Ambras, Tirol.

Verz. I, Nr. 2.

auch das kleine Bild der Wiener Galerie: Jupiter umarmt Antiope (Fig. 59). In den gesuchten

Bewegungsmotiven, zumal der Hände, in der blassen Karnation und den bläulichen Schatten nicht

frei von Manier, aber interessant durch das Streben nach correggiesker Helldunkelwirkung. Auch der

halbwüchsige Erosknabe stammt aus der Schule von Parma. Deren Einfluß spürt man auch in dem

Brustbild einer Venus mit Amor aus dem Jahre 1601 in Linz (Fig. 60). Der Fleischton ist bei

der Venus kalt und blaß, dagegen wärmer bei dem blondgelockten Amor. Correggiesk in Form und

Farbe ist auch das große Bild der Akademie in Wien, dessen Herkunft aus der Prager Kunstkammer

ziemlich sicher ist. Dargestellt ist im Vordergrunde der schlafende Amor. Hinter ihm steht Psyche

1 Auch biblische Szenen hat Aachen oft auf Stein gemalt. Einige sind noch vorhanden. S. Verzeichnis I, Nr. 6, 7

und 64; Verzeichnis II, Nr. 21, lo3, 104, III, 113, 144 und 145.

2 Verzeichnis I, Nr. 12; vgl. II, Nr. 100.