Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit.

137

malerische Ausführung ist dabei weniger sorgfältig, abgesehen von dem Stilleben. Für die Priorität des

Karlsruher Bildes scheint schließlich auch der Umstand zu sprechen, daß eine alte Kopie aus dem Jahre

1626 im Germanischen Museum existiert (dort «Richtung des P. Aertsen oder M. de Voss» genannt).

Alle diese besprochenen sittenbildlichen Darstellungen lassen Aachens große Begabung für die Wieder-

gabe realistischer Vorgänge klar erkennen. Von italienischem Einfluß ist da nichts zu spüren, vielmehr

sieht man, wie tief bei ihm der holländisch-niederdeutsche Grundzug seines Wesens wurzelt.

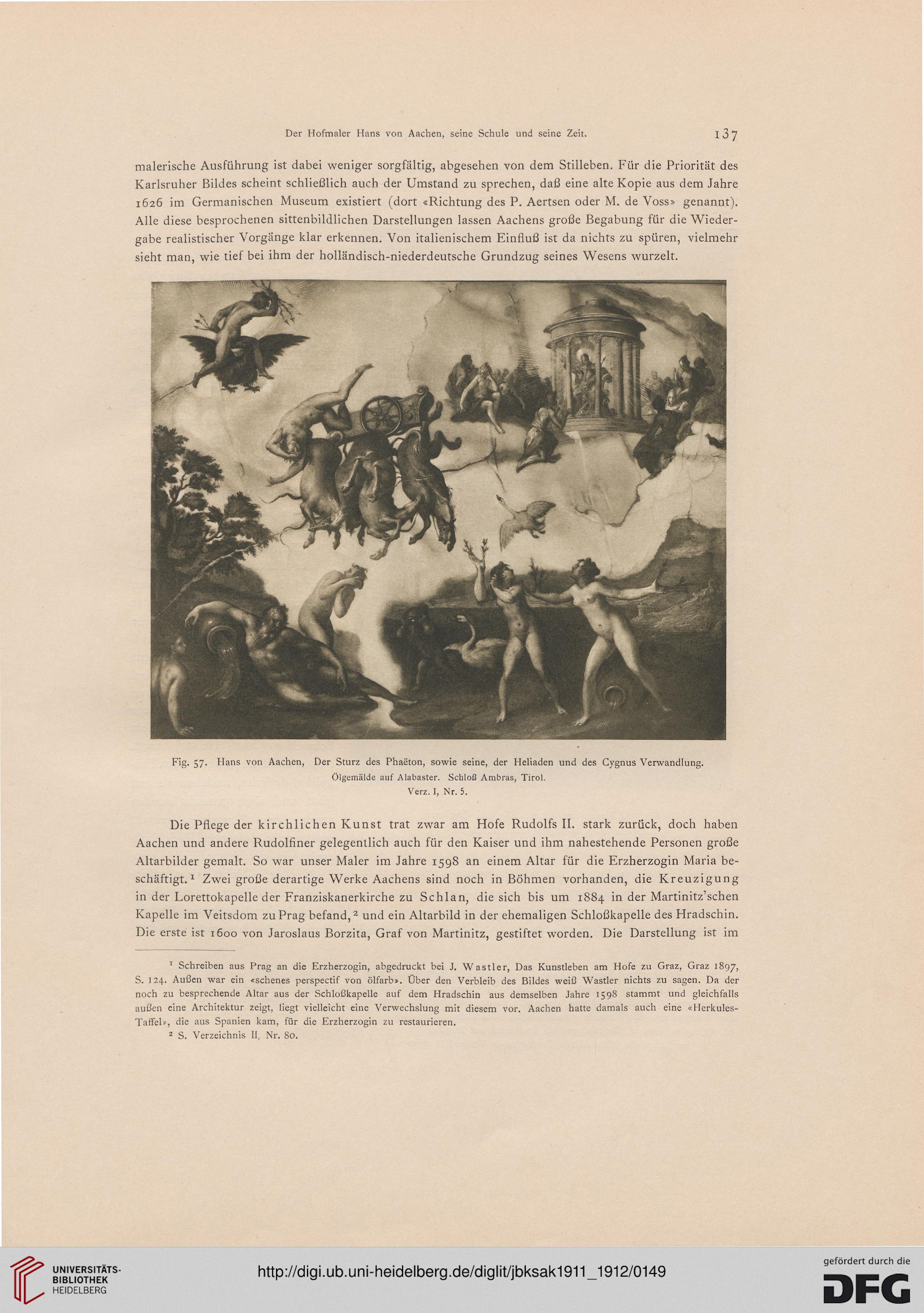

Fig. 57. Hans von Aachen, Der Sturz des Phaeton, sowie seine, der Heliaden und des Cygnus Verwandlung.

Ölgemälde auf Alabaster. Schloß Ambras, Tirol.

Verz. I, Nr. 5.

Die Pflege der kirchlichen Kunst trat zwar am Hofe Rudolfs II. stark zurück, doch haben

Aachen und andere Rudolfiner gelegentlich auch für den Kaiser und ihm nahestehende Personen große

Altarbilder gemalt. So war unser Maler im Jahre 1598 an einem Altar für die Erzherzogin Maria be-

schäftigt.1 Zwei große derartige Werke Aachens sind noch in Böhmen vorhanden, die Kreuzigung

in der Lorettokapelle der Franziskanerkirche zu Schlan, die sich bis um 1884 in der Martinitz'schen

Kapelle im Veitsdom zu Prag befand,2 und ein Altarbild in der ehemaligen Schloßkapelle des Hradschin.

Die erste ist 1600 von Jaroslaus Borzita, Graf von Martinitz, gestiftet worden. Die Darstellung ist im

1 Schreiben aus Prag an die Erzherzogin, abgedruckt bei J. Wastler, Das Kunstleben am Hofe zu Graz, Graz 1897,

S. 124. Außen war ein «schenes perspectif von ölfarb». Ober den Verbleib des Bildes weiß Wastler nichts zu sagen. Da der

noch zu besprechende Altar aus der Schloßkapelle auf dem Hradschin aus demselben Jahre 1598 stammt und gleichfalls

außen eine Architektur zeigt, liegt vielleicht eine Verwechslung mit diesem vor. Aachen halte damals auch eine «Hcrkules-

Taffel», die aus Spanien kam, für die Erzherzogin zu restaurieren.

2 S. Verzeichnis II, Nr. 80.

137

malerische Ausführung ist dabei weniger sorgfältig, abgesehen von dem Stilleben. Für die Priorität des

Karlsruher Bildes scheint schließlich auch der Umstand zu sprechen, daß eine alte Kopie aus dem Jahre

1626 im Germanischen Museum existiert (dort «Richtung des P. Aertsen oder M. de Voss» genannt).

Alle diese besprochenen sittenbildlichen Darstellungen lassen Aachens große Begabung für die Wieder-

gabe realistischer Vorgänge klar erkennen. Von italienischem Einfluß ist da nichts zu spüren, vielmehr

sieht man, wie tief bei ihm der holländisch-niederdeutsche Grundzug seines Wesens wurzelt.

Fig. 57. Hans von Aachen, Der Sturz des Phaeton, sowie seine, der Heliaden und des Cygnus Verwandlung.

Ölgemälde auf Alabaster. Schloß Ambras, Tirol.

Verz. I, Nr. 5.

Die Pflege der kirchlichen Kunst trat zwar am Hofe Rudolfs II. stark zurück, doch haben

Aachen und andere Rudolfiner gelegentlich auch für den Kaiser und ihm nahestehende Personen große

Altarbilder gemalt. So war unser Maler im Jahre 1598 an einem Altar für die Erzherzogin Maria be-

schäftigt.1 Zwei große derartige Werke Aachens sind noch in Böhmen vorhanden, die Kreuzigung

in der Lorettokapelle der Franziskanerkirche zu Schlan, die sich bis um 1884 in der Martinitz'schen

Kapelle im Veitsdom zu Prag befand,2 und ein Altarbild in der ehemaligen Schloßkapelle des Hradschin.

Die erste ist 1600 von Jaroslaus Borzita, Graf von Martinitz, gestiftet worden. Die Darstellung ist im

1 Schreiben aus Prag an die Erzherzogin, abgedruckt bei J. Wastler, Das Kunstleben am Hofe zu Graz, Graz 1897,

S. 124. Außen war ein «schenes perspectif von ölfarb». Ober den Verbleib des Bildes weiß Wastler nichts zu sagen. Da der

noch zu besprechende Altar aus der Schloßkapelle auf dem Hradschin aus demselben Jahre 1598 stammt und gleichfalls

außen eine Architektur zeigt, liegt vielleicht eine Verwechslung mit diesem vor. Aachen halte damals auch eine «Hcrkules-

Taffel», die aus Spanien kam, für die Erzherzogin zu restaurieren.

2 S. Verzeichnis II, Nr. 80.