Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit.

zugefügt.1 Diese sorgfältigen Bezeichnungen beweisen, daß die Künstler ihre Arbeit für besonders ge-

lungen hielten. Und in der Tat übertreffen diese Tafeln Sprangers und Heintz' sonstige Leistungen,

namentlich hinsichtlich der Kraft des Kolorits und der großzügigen Komposition der Landschaft, die

fast die ganze obere Hälfte der Bilder einnimmt. Es ist sehr zu bedauern, daß das Hauptbild von Aachen

nicht mehr aufzufinden ist. Denn

das vollständige Altarwerk würde

ein charakteristisches Beispiel

für den Stil der rudolfinischen

religiösen Malerei bilden. Hy-

mans2 nimmt an, daß ein Stich

von R. Sadeler (1614) nach dieser

Auferstehung gemacht sei. Eine

anonyme, weiß gehöhte und la-

vierte Federzeichnung einer Auf-

erstehung im Ferdinandeum zu

Innsbruck zeigt ganz ähnliche Ty-

pen wie der Stich und ist daher

sicher von Aachen (Fig. 66). Die

Zeichnung ist korrekt, wenn auch

die Komposition dem manieristi-

schen Stilempfinden entspricht.

Aachens Zeichenstil ist, wie

dieses Blatt zeigt, in Prag ein

freierer geworden. Er zeichnet

nicht mehr mit spitzer, eleganter

Feder, sondern mit breiten, wuch-

tigen Strichen, häufig auch nur

mit dem Tuschpinsel. Diesen spä-

teren Stil bezeichnet eine leicht

mit Rötel übergangene Federzeich-

nung des Cölner Museums, die

Aachens Unterschrift und die Jah-

reszahl 1613 aufweist.3 Mit we-

nigen schnell hingeworfenen Stri-

chen ist hier eine häusliche Szene

festgehalten (Fig. 67).

Die Tendenz, durch über-

trieben leidenschaftliche Bewegungen die innere Erregung der dargestellten Personen zum Ausdruck zu

bringen, spricht auch aus einer Zeichnung der Verkündigung (Kopie) in Dresden. Eilenden Schrittes

stürzt der Engel, ein koketter Jüngling, in den Raum hinein und teilt der zu Boden sinkenden Jungfrau

seine Botschaft mit. Auch im Himmel, wo Gottvater und Engel auf Wolken sichtbar sind, ist alles in

wilder Bewegung. Derselbe Engel kehrt verändert wieder auf dem schönen Bilde der Schleißheimer Ga-

lerie (Fig. 68) vom Jahre 1605.4 Maria kniet vor einem Pult. Überrascht und verzückt schaut sie auf

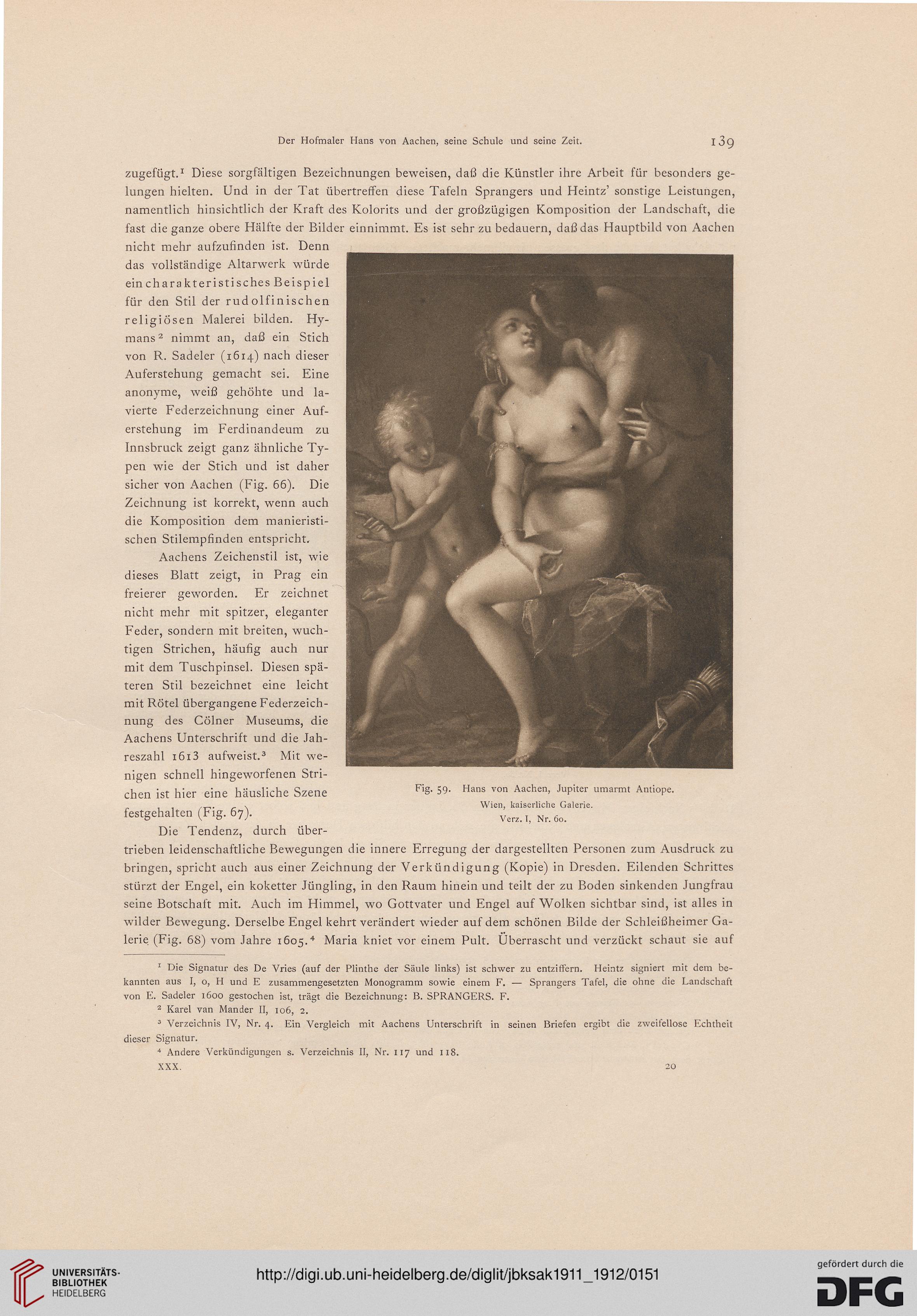

Fig. 59-

Hans von Aachen, Jupiter umarmt Antiope.

Wien, kaiserliche Galerie.

Verz. 1, Nr. 60.

1 Die Signatur des De Vries (auf der Plinthe der Säule links) ist schwer zu entziffern. Heintz signiert mit dem be-

kannten aus I, o, H und E zusammengesetzten Monogramm sowie einem F. — Sprangers Tafel, die ohne die Landschaft

von E. Sadeler 1600 gestochen ist, trägt die Bezeichnung: B. SPRANGERS. F.

2 Karel van Mander II, 106, 2.

3 Verzeichnis IV, Nr. 4. Ein Vergleich mit Aachens Unterschrift in seinen Briefen ergibt die zweifellose Echtheit

dieser Signatur.

4 Andere Verkündigungen s. Verzeichnis II, Nr. 117 und 118.

XXX. 20

zugefügt.1 Diese sorgfältigen Bezeichnungen beweisen, daß die Künstler ihre Arbeit für besonders ge-

lungen hielten. Und in der Tat übertreffen diese Tafeln Sprangers und Heintz' sonstige Leistungen,

namentlich hinsichtlich der Kraft des Kolorits und der großzügigen Komposition der Landschaft, die

fast die ganze obere Hälfte der Bilder einnimmt. Es ist sehr zu bedauern, daß das Hauptbild von Aachen

nicht mehr aufzufinden ist. Denn

das vollständige Altarwerk würde

ein charakteristisches Beispiel

für den Stil der rudolfinischen

religiösen Malerei bilden. Hy-

mans2 nimmt an, daß ein Stich

von R. Sadeler (1614) nach dieser

Auferstehung gemacht sei. Eine

anonyme, weiß gehöhte und la-

vierte Federzeichnung einer Auf-

erstehung im Ferdinandeum zu

Innsbruck zeigt ganz ähnliche Ty-

pen wie der Stich und ist daher

sicher von Aachen (Fig. 66). Die

Zeichnung ist korrekt, wenn auch

die Komposition dem manieristi-

schen Stilempfinden entspricht.

Aachens Zeichenstil ist, wie

dieses Blatt zeigt, in Prag ein

freierer geworden. Er zeichnet

nicht mehr mit spitzer, eleganter

Feder, sondern mit breiten, wuch-

tigen Strichen, häufig auch nur

mit dem Tuschpinsel. Diesen spä-

teren Stil bezeichnet eine leicht

mit Rötel übergangene Federzeich-

nung des Cölner Museums, die

Aachens Unterschrift und die Jah-

reszahl 1613 aufweist.3 Mit we-

nigen schnell hingeworfenen Stri-

chen ist hier eine häusliche Szene

festgehalten (Fig. 67).

Die Tendenz, durch über-

trieben leidenschaftliche Bewegungen die innere Erregung der dargestellten Personen zum Ausdruck zu

bringen, spricht auch aus einer Zeichnung der Verkündigung (Kopie) in Dresden. Eilenden Schrittes

stürzt der Engel, ein koketter Jüngling, in den Raum hinein und teilt der zu Boden sinkenden Jungfrau

seine Botschaft mit. Auch im Himmel, wo Gottvater und Engel auf Wolken sichtbar sind, ist alles in

wilder Bewegung. Derselbe Engel kehrt verändert wieder auf dem schönen Bilde der Schleißheimer Ga-

lerie (Fig. 68) vom Jahre 1605.4 Maria kniet vor einem Pult. Überrascht und verzückt schaut sie auf

Fig. 59-

Hans von Aachen, Jupiter umarmt Antiope.

Wien, kaiserliche Galerie.

Verz. 1, Nr. 60.

1 Die Signatur des De Vries (auf der Plinthe der Säule links) ist schwer zu entziffern. Heintz signiert mit dem be-

kannten aus I, o, H und E zusammengesetzten Monogramm sowie einem F. — Sprangers Tafel, die ohne die Landschaft

von E. Sadeler 1600 gestochen ist, trägt die Bezeichnung: B. SPRANGERS. F.

2 Karel van Mander II, 106, 2.

3 Verzeichnis IV, Nr. 4. Ein Vergleich mit Aachens Unterschrift in seinen Briefen ergibt die zweifellose Echtheit

dieser Signatur.

4 Andere Verkündigungen s. Verzeichnis II, Nr. 117 und 118.

XXX. 20