152

Rudolf Arthur Peltzer.

Putten und Amorknaben ist oft von erfreulicher Anmut. Gewöhnlich zeichnen sich auch seine weihli-

chen Akte durch eine feinempfundene Grazie der Zeichnung aus, ein Verdienst, das erst dann richtig

gewürdigt wird, wenn der Blick auf die unbeholfenen Versuche früherer deutscher Maler, etwa der

Cranach-Schule, fällt. Es erinnern diese von einer weichen, sinnlichen Atmosphäre umgebenen Frauen-

gestalten mit den feinen, schlanken

Gliedern, den preziösen Gesten,

der blassen Karnation an die leich-

ten Schöpfungen einer viel späte-

ren Zeit, des Rokokos, das ja auch

aus derselben Quelle, Correggio

und der Schule von Parma, ge-

schöpft hat. Aachen vermeidet

die übertriebene, kraftstrotzende

Muskulatur der Michelangelo-Nach-

ahmer, wie sie etwa der «wilde

Spranger» (Sandrart)repräsentierte.

Seine Gestalten sind eher zu mager

und zu lang. Auch das kennzeich-

net die meisten nordischen Manie-

risten. Selbst van Mander1 eifert

dagegen, «daß man die Ober-

schlankheit, Schmalbrüstigkeit

und Magerkeit, die man mit Recht

eine Krankheit nennen kann, für

gut aussehend und schön hält». Als

die Ursache dieser Geschmacksver-

irrung bezeichnet er die Sucht, mit

der Kenntnis der Muskeln, Sehnen

und Adern zu renommieren; die

italienischen Maler, namentlich die

mittelmäßigen unter ihnen, wählten

nach seiner Meinung meist einen

bequemeren Weg, um sich den

Kopf nicht mit dem Studium der

Muskeln zerbrechen zu müssen, und

befolgten daher in der Wieder-

gabe des nackten Körpers eine weichliche Manier, ohne sich viel auf Einzelheiten einzulassen.2 Die

übertriebene Länge der Figuren bei Aachen kann freilich nicht überraschen, wenn man in den

gleichzeitigen Kunsttraktaten ganz allgemein zehn Kopflängen als Maßstab für die Größenverhältnisse

des schönen Menschen angegeben findet.3 Dem entspricht die allzu große Länge der Gliedmaßen, ins-

besondere der Händeund Füße. Die Gebärdensprache der Hände ist für Aachen eines der wichtigsten

Ausdrucksmittel. In ihrer mannigfachen Verwendung ist er ganz Italiener. Manchmal sind diese Hände

erstaunlich gut gemalt; oft aber schießt er in dem Bestreben, die innere Erregung der agierenden Per-

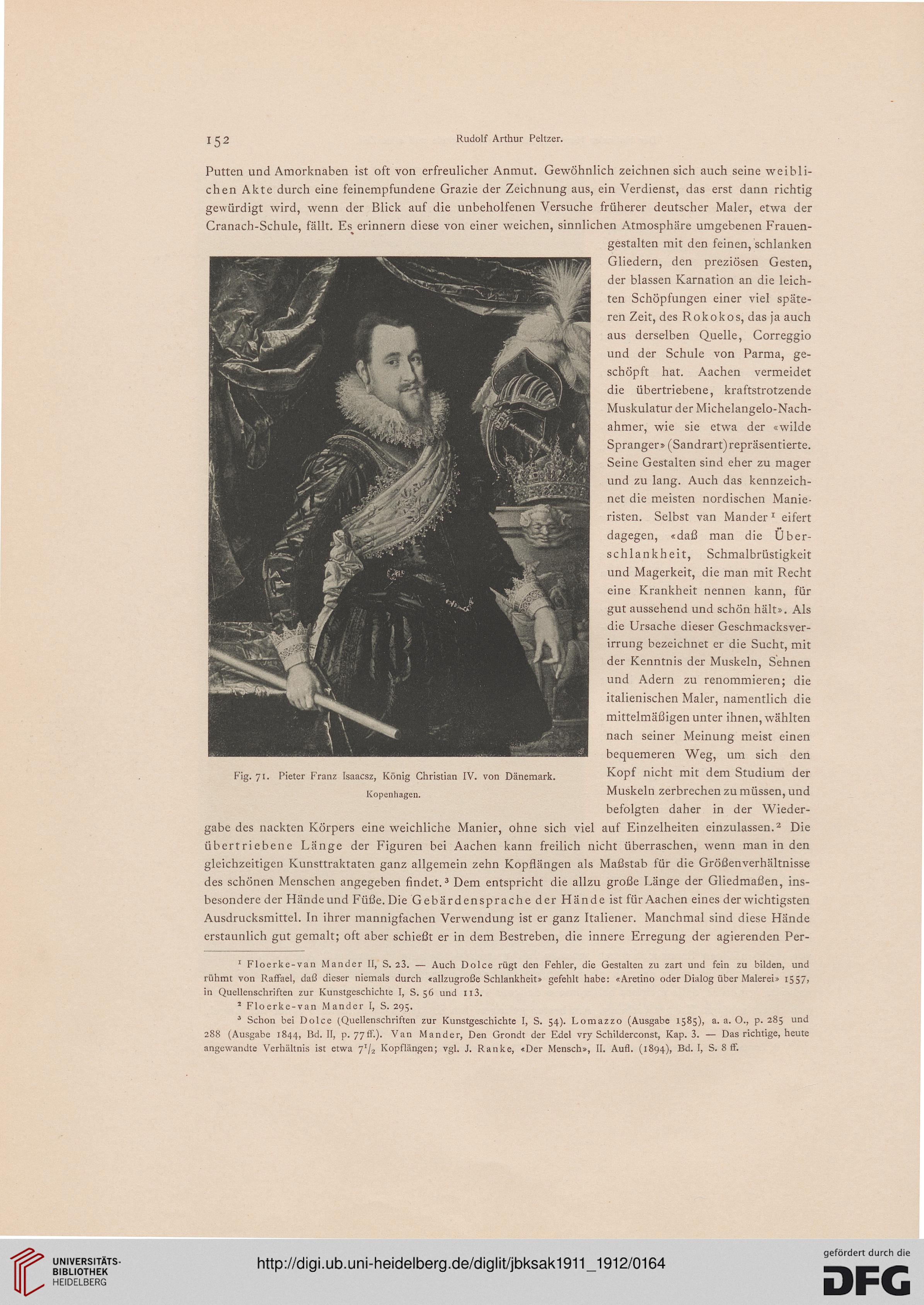

Fig. 71. Pieter Franz Isaacsz, König Christian IV. von Dänemark.

Kopenhagen.

1 Floerke-van Mander II, S. 23. — Auch Dolce rügt den Fehler, die Gestalten zu zart und fein zu bilden, und

rühmt von Raffael, daß dieser niemals durch «allzugroße Schlankheit» gefehlt habe: «Aretino oder Dialog über Malerei» 1557,

in Quellenschriften zur Kunstgeschichte I, S. 56 und 113.

1 Floerke-van Mander I, S. 295.

3 Schon bei Dolce (Quellenschriften zur Kunstgeschichte I, S. 54). Lomazzo (Ausgabe 1585), a. a. O., p. 285 und

288 (Ausgabe 1844, Bd. II, p. 77«'.). Van Mander, Den Grondt der Edel vry Schilderconst, Kap. 3. — Das richtige, heute

angewandte Verhältnis ist etwa y'j2 Kopflängen; vgl. J. Ranke, «Der Mensch», II. Aufl. (1894), Bd. I, S. 8 ff.

Rudolf Arthur Peltzer.

Putten und Amorknaben ist oft von erfreulicher Anmut. Gewöhnlich zeichnen sich auch seine weihli-

chen Akte durch eine feinempfundene Grazie der Zeichnung aus, ein Verdienst, das erst dann richtig

gewürdigt wird, wenn der Blick auf die unbeholfenen Versuche früherer deutscher Maler, etwa der

Cranach-Schule, fällt. Es erinnern diese von einer weichen, sinnlichen Atmosphäre umgebenen Frauen-

gestalten mit den feinen, schlanken

Gliedern, den preziösen Gesten,

der blassen Karnation an die leich-

ten Schöpfungen einer viel späte-

ren Zeit, des Rokokos, das ja auch

aus derselben Quelle, Correggio

und der Schule von Parma, ge-

schöpft hat. Aachen vermeidet

die übertriebene, kraftstrotzende

Muskulatur der Michelangelo-Nach-

ahmer, wie sie etwa der «wilde

Spranger» (Sandrart)repräsentierte.

Seine Gestalten sind eher zu mager

und zu lang. Auch das kennzeich-

net die meisten nordischen Manie-

risten. Selbst van Mander1 eifert

dagegen, «daß man die Ober-

schlankheit, Schmalbrüstigkeit

und Magerkeit, die man mit Recht

eine Krankheit nennen kann, für

gut aussehend und schön hält». Als

die Ursache dieser Geschmacksver-

irrung bezeichnet er die Sucht, mit

der Kenntnis der Muskeln, Sehnen

und Adern zu renommieren; die

italienischen Maler, namentlich die

mittelmäßigen unter ihnen, wählten

nach seiner Meinung meist einen

bequemeren Weg, um sich den

Kopf nicht mit dem Studium der

Muskeln zerbrechen zu müssen, und

befolgten daher in der Wieder-

gabe des nackten Körpers eine weichliche Manier, ohne sich viel auf Einzelheiten einzulassen.2 Die

übertriebene Länge der Figuren bei Aachen kann freilich nicht überraschen, wenn man in den

gleichzeitigen Kunsttraktaten ganz allgemein zehn Kopflängen als Maßstab für die Größenverhältnisse

des schönen Menschen angegeben findet.3 Dem entspricht die allzu große Länge der Gliedmaßen, ins-

besondere der Händeund Füße. Die Gebärdensprache der Hände ist für Aachen eines der wichtigsten

Ausdrucksmittel. In ihrer mannigfachen Verwendung ist er ganz Italiener. Manchmal sind diese Hände

erstaunlich gut gemalt; oft aber schießt er in dem Bestreben, die innere Erregung der agierenden Per-

Fig. 71. Pieter Franz Isaacsz, König Christian IV. von Dänemark.

Kopenhagen.

1 Floerke-van Mander II, S. 23. — Auch Dolce rügt den Fehler, die Gestalten zu zart und fein zu bilden, und

rühmt von Raffael, daß dieser niemals durch «allzugroße Schlankheit» gefehlt habe: «Aretino oder Dialog über Malerei» 1557,

in Quellenschriften zur Kunstgeschichte I, S. 56 und 113.

1 Floerke-van Mander I, S. 295.

3 Schon bei Dolce (Quellenschriften zur Kunstgeschichte I, S. 54). Lomazzo (Ausgabe 1585), a. a. O., p. 285 und

288 (Ausgabe 1844, Bd. II, p. 77«'.). Van Mander, Den Grondt der Edel vry Schilderconst, Kap. 3. — Das richtige, heute

angewandte Verhältnis ist etwa y'j2 Kopflängen; vgl. J. Ranke, «Der Mensch», II. Aufl. (1894), Bd. I, S. 8 ff.